論考まとめ:気と水のコスモロジー~中国古代の身体観と医学観

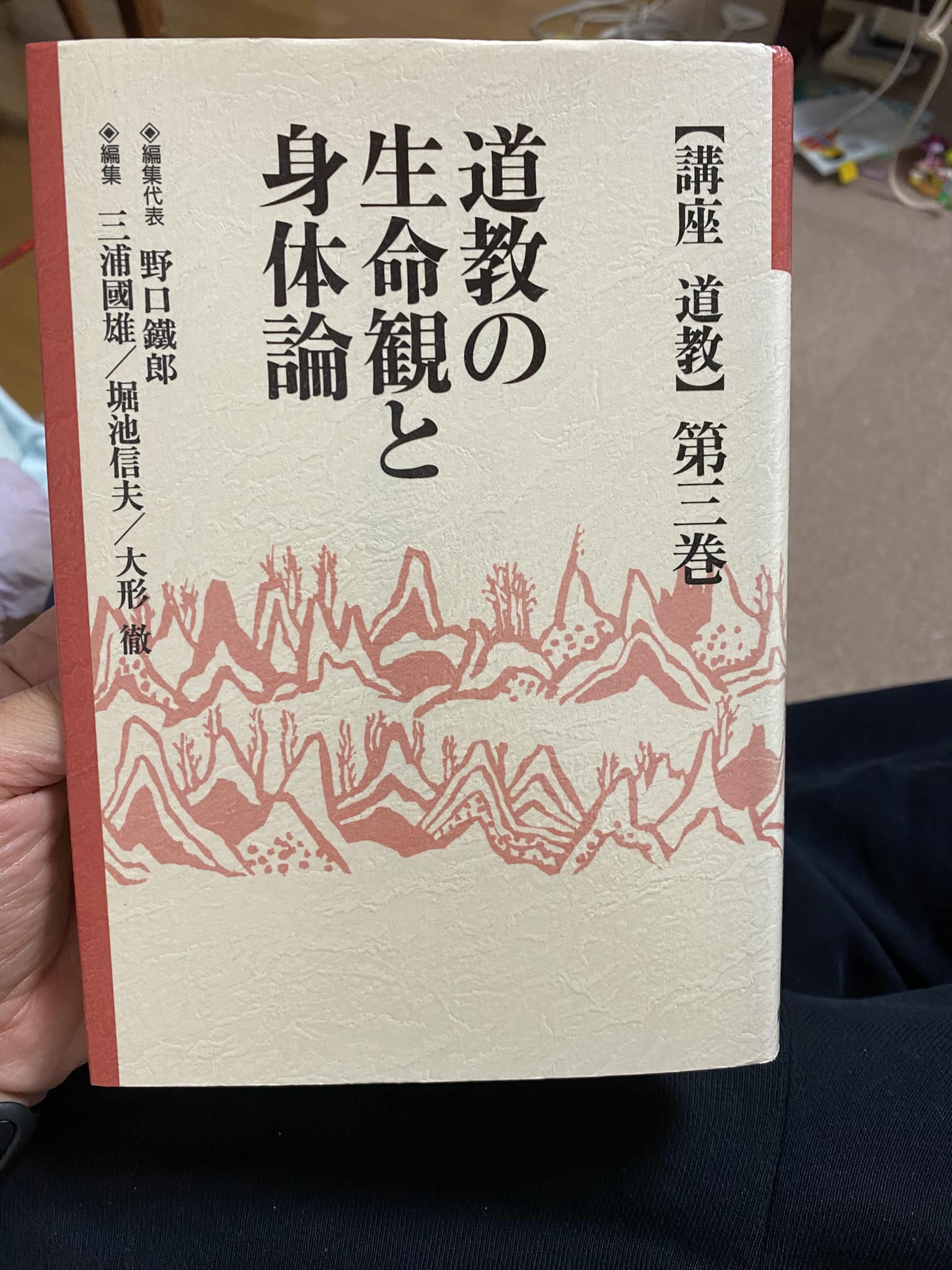

年末年始にかけて学習した堀池信夫先生の論考が素晴らしかったのでここにまとめようと思います。道教の生命観と身体観という本からの引用で「気と水のコスモロジー~中国古代の身体観と医学観」というタイトルです。以下、章ごとに要約をまとめます。なお本記事は学習・研究目的の整理として、私的な要約・コメントを含む構成になっています。原文の完全性は著者に帰属します。

1,医療と文化的多様性

医療とは人類が病気というものに出会って以来の集積としての文化行動である。大きく分け3つの形があり狩猟採集生活の中で誰かが薬となるものを偶然に発見した、呪術的感性のもとに何らかのアナロジー的発想からの療法を発見した、頭痛の時に頭を押さえるような反射的あるいは習慣的行動の中から療法を発見した、に分けられる。

医療行為は、その社会の文化的経験の集積で地域的特色も明確化してゆくことになる。そのプロセスではマクロ的にはその社会の持つ世界観、ミクロ的には身体観というものが多かれ少なかれ影響していたと思われる。だがその場合にそうした世界観や身体観が一つの社会につき一つしかなかったとみるのはおそらく幻想である。実際には相当の多様性があったのではないかと思われる。中国の世界観や身体観、ひいては医学観もそうした多様性を内包しているものと思われる。

2,気の身体観

中国の伝統的世界観ではこの世界はすべて気によって形成されるという考えである。人間も同様に気で形成される。精神も身体も気によって形成されたと考えられていた。そのため心身二元論では考えないのである。これを証するものとしてよく荘子・知北遊(ちほくゆう・道のあり方が説かれている古典)が引用される。

生は死の徒なり。生は死の始なり。だれかその紀を知らん。人の生は気の聚りなり。聚まれば則ち生と為り、散ずれば則ち死となる。若し死と生と徒なれば、吾れ又何かを患えんや。故に万物は一なり。

この文章は万物は一体で死生は一如であるということを言っている。そして気の聚である高密度状態が生、発散し希薄になれば死になり人間の身体は気において成り立つという考えが示されている。

そして後漢書の趙咨伝(ちょうしでん)には気は身体の構成要素であるというより身体の構成要素をげんにある身体という形態に統括している機能(あるいは機能を持つ何者か)として書かれている。つまり気以外が身体で気がそれを統括しているということになる。

夫れ含気の倫、生あるものは必ず終わる。蓋し天地の常期、自然の至数なり。・・・夫れ亡するとは、元気の体を去るなり。貞魂遊散するなり。素に反り、始に復り、無端に帰るなり。(身体は)すでに消失し還りて糞土に合す。

また人間の身体が気において形成されていると考えることは荘子以降一般化されたが身体自体は気以外の要素から成り立つという立場もあり得る。つまり荘子以前に身体は気によって形成されると述べる資料はまれである。そしてそのことから著者は息や風などの例を挙げながら「気が気という概念になる前に想定されていたものは何であろうか?」と疑問を投げかけている。

3,水のコスモロジーと身体

ここでは気以外の構成要素でまず考えられるものとして陰陽五行を挙げている。これらは戦国末から秦漢期にかけての間に気の理論に繰り込まれてしまうがもともとの由来は全く別であった。陰陽は光が当たる、当たらないという概念でありその後、気象、気候、季節、地勢、方位など自然的事象やその属性を説明する語として用いられるようになった。それはやがて自然界の構造や推移にも用いられることになる。例えば国語、越語下「陰陽の恒に因り、天地の常に順う」という使い方がされる。

陰陽は「陰、淫(さか)んなれば寒の疾、陽、淫(さか)んなれば熱の疾」(「春秋左氏伝」)のように身体や精神の状態を示す言葉として使われるがこれは気概念に侵食された使い方である。陰陽がこのような使い方をされるのは気の概念に接近する必要があった。*1

五行は木火土金水という世界を構成する五つの要素のことでこれで世界を説明しようとする理論である。陰陽と違いそもそも五行は最初から要素論であり素材論である。気の概念よりも抽象的ではなく具体的である。この説は春秋末期から戦国中期にかけて次第に形成され文献上の初出は「尚書 洪範」である。またこの時の並びは水火木金土であった。この序列は何らかの有意味的秩序はないように見えるが水がトップに置かれたことは理由があったのではないかとも考えられる。

「水とは何ぞや。万物の本源なり。諸生の宗室なり。美悪・賢不肖・愚俊の産まるるところなり。」(管子 水地)

この文の冒頭に述べられていることは抽象ではなくまさにその通りの意味にしか解せない。水は万物を構成する根本でありあらゆる生命の源である。命あるもの、人間も身体が水からなる。また次のような話もある。

「人は水なり。男女、精気を合し、水、形を流く(身体を形成する)」(管子 水地)

これは人間に限っての話ではあるが人間は水から成り立ち、肉体は水によって構成されると明確に述べている。この文に引き続き

「(水は)三月にして咀(味)を生ず。租とは何ぞや。曰く五味なり。五味とは何ぞや。曰く、五臓なり」(管子 水)

これも最初に水が来ているのが興味深い。水の要素が人間性の決定まで影響されるという議論すらある。

「越の水は濁重にして泊(濃厚)なり。故にその民、故に其の民、愚疾にして垢(妬嫉)なり。・・・」(管子 水)

つまりは水は人間を構成しているので水が良ければ人間性もよくなるという理屈であろう。このような主張は荀子にも見られる。宇宙精製の根源者の次に水は重要だと主張されているのである。*2であるからこそ五行でももともと水が一番最初に来ていて重要視されていたのではないか?

4,気の医療・水の医療

期の思想も水の思想も重要ではあるが水の世界観も身体感も戦国から秦漢にかけて五行に伴われやがて気の思想に取り込まれていったのではないか?また医療というものは必ず身体観を前提とする。現代医学では細分化が前提であり、東洋伝統医学では一つの有機体として身体をとらえる。

そして古代中国の身体観は大きく3つの流れがあった。以下である。

・巫術・呪術系:その本質は医療全体にとっても普遍的なもの。観念。

・鍼灸:気の理論が必要とされる。気の理論がないと成り立たない。

・湯液(漢方薬):水の理論が根本にある。

気と水の理論は相補的関係であったが最終的に水の理論が気の理論に繰り込まれたのではないか?その根拠は黄帝内経の「水穀の気」である。これがまさに水の理論が気に繰り込まれた一つの根拠と著者は考えている。

参考・補足

1:つまりは気の概念の補足説明として陰陽が使われているに過ぎないということであろうか?気が先陰陽が後という著者主張は納得できる。

2:宇宙生成の次に水が生まれるという思想は生物の成り立ちから考えても妥当でありこのような思想を古代の人が持っていたことは非常に興味深い。