中医学はアブダクション推論的医学の最高傑作である ― 文脈を理解するAIとの協働に向けて ―

1. はじめに:なぜ今「中医学 × アブダクション × AI」なのか?

私たちはいま、思考のフレームが問い直される時代に生きています。AI、特にChatGPTのような大規模言語モデルの登場により、「推論とは何か」「診断とは何か」という問いが、医療の実践者にとっても他人事ではなくなりました。(参考1) AIは圧倒的なデータ処理能力を持ち、既存の医療知識を高速で検索・整合できます。しかし、AIはベテランの医師や看護師、鍼灸師が経験する「言葉では説明できないが、なぜか違和感を感じること」や「個別の文脈から仮説を立てること」が苦手でしょう。そこにこそ、人間の推論、特にアブダクション(仮説的推論)の余地があると考えます。本稿では、中医学(Traditional Chinese Medicine)が持つユニークな知の構造、すなわち、個々の症状を物語として読み解き、文脈から治療仮説を導くというアブダクション的推論に注目します。中医学は、西洋医学のような統計的・機械的な演繹法や帰納法とは異なり、「直感的」「詩的」「語り的」な診断方法を採用してきました。その姿勢は、単に非科学的なのではなく、「異なる論理体系」に基づいた思考の枠組みなのです。(参考2) そして近年、この中医学的なアプローチがAI研究の一部で注目され始めています。たとえば、中国で開発されたABL-TCM(Abductive Learning Framework for Traditional Chinese Medicine)というフレームワークでは、中医学の診断過程にアブダクションを導入し、文脈的な誤認(ラベルのズレ)を修正する試みが行われています。(参考3) つまり、「中医学 × アブダクション × AI」の組み合わせは、もはや奇抜なアイデアではなく、現代的かつ実践的な問いなのです。本稿ではこの視点から、以下の問いに答えていきます。

・アブダクションとはどのような思考か?

・なぜ中医学と親和性が高いのか?

・それをAIにどう実装すればいいのか?

・私たち人間がAIとどう共に思考できるのか?

このレビューが、現場で違和感を覚えながら診療を続けている臨床家、そして文脈を理解できるAIを模索している研究者たちにとって、新たなフレームワークとして、思索と実践の架け橋になることを願っています。

2.臨床推論の多様性とアブダクションの位置づけ

臨床推論とは、医療従事者が患者の訴えや身体所見、検査結果などの情報をもとに、診断や治療方針を導き出す思考プロセスを指します。現代医学においても中医学においても、それぞれ独自の臨床推論体系が存在しています。現代医学では、19世紀後半から20世紀初頭にかけて病理学・解剖学・生理学といった基礎医学の発展とともに、診断の正確性を高めるための科学的な思考フレームが求められるようになりました。そして1990年代以降、エビデンスに基づく医療(EBM: Evidence-Based Medicine)の普及によって、医療者には科学的根拠に裏付けられた臨床推論スキルがより強く求められるようになったのです。EBMは、1990年代以降の臨床判断の標準化に大きな役割を果たしてきましたが、Djulbegovic & Guyatt(参考4)は、その25周年の回顧において「患者中心の意思決定」を十分に実現できていないという課題を明示しています。こうした限界は、文脈・価値・意味といった「非数値的」要素を排除してきた構造に起因するものであり、次の臨床知のフェーズには、より包括的な推論枠組みが求められます。中医学的アブダクションは、このような再構成のための知的資源として位置づけられるでしょう。このような背景のもとで、以下に代表的な臨床推論の枠組みを整理し、アブダクションの位置づけとその意義について明らかにしていきます。

仮説演繹法(Hypothetico-Deductive Method)

ある仮説を立て、それを検査や診察によって検証する手法です。論理的・体系的であり、EBMとの相性がよく、現代医学で広く採用されています。ただし、検証にはデータや検査が必要なため、鍼灸などの現場では活用が難しいこともあります。さらに即時の診断が求められる場面では、時間的制約から用いにくいです。こうした推論形式は、長年にわたって多くの臨床教育研究の主題となってきました。とりわけNorman(参考5)は、仮説演繹法、直感的診断、知識構造と記憶の関係に関する研究の流れを三つの系譜に整理し、専門性とは単なる推論スキルではなく、文脈ごとに可変的な知識表象の運用能力に依拠していることを明らかにしています。

帰納法(Inductive Reasoning)

複数の症例から共通項を抽出し、一般的な傾向やルールを導き出す手法です。臨床研究やガイドライン作成における統計的エビデンスの基盤となります。しかし、個別の患者の文脈や意味を捉えることには限界があり、標準化はできても柔軟性に欠けるという特徴があります。こうした帰納的推論の限界は、環境や状況との相互作用を重視する状況性理論の立場からも明らかです。Durning & Artino(参考6)は、知識や思考は文脈から切り離して扱うことはできず、経験・環境・社会的関係性に埋め込まれたかたちで意味づけられると論じています。こうした視点は、個別患者の文脈を重視し、もっともらしい仮説を生成するアブダクション的思考への橋渡しとしても有効です。

アブダクション(Abduction / 仮説生成的推論)

観察された現象を最もよく説明する「もっともらしい仮説」を導く思考法です。「違和感」や「矛盾」を手がかりに、文脈的かつ物語的に症状を解釈し、診断仮説を立てる方法です。中医学における弁証論治との親和性が極めて高く、直感的診断と仮説演繹法の中間に位置する柔軟な思考形式です。一方で、実証性や再現性に乏しいという課題もあります。Magnani(参考7)は、アブダクションを「身体と環境の相互作用を通じた意味の仮構成」として捉え、人間の推論は論理的演算というよりも、状況に埋め込まれた意味生成のプロセスであることを示しています。また、Basso & Petrilli(参考8)は、診断行為は徴候を解釈する記号学的な実践であり、そこには常に倫理的判断が伴うと論じ、診断とは意味と関係性を扱う行為であると主張します。Thagard(参考9)もまた、推論とは単なる記号操作ではなく、因果理解や動機、文脈の統合を必要とする「説明モデルの構築」であると述べており、こうした観点は中医学的推論の複雑さとよく対応しています。

また以下は、特定の場面で有効に機能するが、あまり一般的ではない診断スタイルです。

直感的診断法(Pattern Recognition / Intuitive Diagnosis)

豊富な臨床経験に基づき、症例を瞬時に見抜く方法です。救急医療など迅速な判断が求められる場面で有効ですが、誤診のリスクやバイアスの介入が避けられず、経験の浅い臨床家には再現性が乏しいです。

徹底検討法(Exhaustive Method)

考え得る全ての疾患を列挙し、可能性を一つずつ検討していく方法です。多疾患併存の高齢者など複雑な症例には有効ですが、時間と労力を要し、臨床現場では非現実的なことも多いです。

アルゴリズム法(Algorithmic Method)

診断プロトコルに沿って標準化された判断を行う手法です。一定の質を担保しやすいが、個別の文脈への柔軟な対応が難しく、プロトコル外の症例には対応しきれません。

このように、臨床推論には多様な枠組みが存在しており、それぞれに長所と短所があります。本章では主に現代医学における推論スタイルを整理しましたが、アブダクションはその中でも「文脈を理解し、仮説を立てて、修正しながら思考する」という点で注目すべき思考法です。次章では、こうしたアブダクション的推論が、中医学の診断・治療体系、特に弁証論治といかに深く共鳴しているのかを具体的に検討していきます。

3. なぜ中医学はアブダクション的なのか?

アブダクション(Abduction)という思考様式は、19世紀末の哲学者チャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce)によって提唱されました。彼は、観察された現象を説明するために「もっともらしい仮説(the most plausible hypothesis)」を導く推論法として、アブダクションを演繹(deduction)・帰納(induction)に並ぶ第三の推論形式と位置づけました。現代においては、アブダクションは単なる論理形式ではなく、創造的で文脈的な知的実践として再評価されています。Josephson & Josephson(参考10)は、アブダクションを「知的意思決定の基本構造」として捉え、AIや臨床推論における仮説生成の中核に位置づけています。またMagnani(参考11-1)は、アブダクションを「モデルベースの思考」として定義し、観察と理論のあいだをつなぐ「意味と構造の仮説形成プロセス」であると論じています。さらにMagnaniは、アブダクション的推論は人間特有の知的能力ではなく、動物にも観察される基本的な認知戦略であることを強調している。たとえば、野生動物が足音を聞いて危険を察知したり、逆に飼育された犬が人間の足音に餌を期待して尻尾を振るような反応は、それぞれの動物が生きる世界観(優しい世界か、厳しい自然か)に応じた、文脈的な仮説生成(アブダクション)と考えることができます。このような観点からすると、中医学が自然界の変化や患者の生活環境をふまえて、個々の状態に応じた治療仮説(証)を構築する構造は、きわめてアブダクション的であり、かつ自然に根ざした認知の形式であるといえるのです。中医学における「弁証論治」は、単なる古代知の継承や経験的知見の積み重ねではなく、自然観に基づく意味構築と仮説生成の思考枠組みとして捉えることができます。自然に対する理解を前提に、「いまここで何が起きているのか?」を診断し、そこからもっとも適切な治療方針(治法)を導き出すこの体系は、中医学が本質的にアブダクション的であることを示唆しています。

3.1 弁証論治とは何か?伝統と再構成の交差点

弁証論治とは、観察された症状や所見(証)をもとに、全体像を統合し、意味づけを行い、それに対応する治療法(治)を導き出すプロセスです。ここでは「病名」よりも「状態(パターン)」を重視し、治療はパターンごとに柔軟に対応されます。これは固定的なマニュアルではなく、仮説的な臨床的思考を含んだ動的な診断枠組みです。この弁証論治が確立された背景には、20世紀の中国近現代史があります。1949年に中華人民共和国が成立したのち、中国政府は現代医学を導入・推進しながらも、「伝統医学を完全に排除する」のではなく、「中西医結合(中西合作)」という戦略的方針を掲げました。その方針のもとで、中医学は国家主導のかたちで理論的再編が行われ、弁証論治はその中核的構造として整備されました(参考12)。この過程は、古典的知の温存ではなく、国家による「知の制度化と近代化」とも言えるものであり、弁証論治は伝統と近代の交差点で形成された新たな診断モデルとなりました。この診断モデルは、「症状の列挙 → 病名の確定」といった現代医学的なプロセスとは異なり、複数の症状や背景情報をひとつの意味に束ね、そこから治療仮説を導くという構造を持っています。このような意味づけのプロセスはまさに、アブダクション、すなわち「もっともらしい仮説を生成し、再評価していく推論法」と構造的に一致しています(参考11-2)。

3.2 弁証論治とアブダクションの共通構造

アブダクションは、「説明のつかない現象」や「直感的な違和感」から出発し、それを最も合理的に説明する仮説を立てる推論法です。この仮説は演繹や帰納のように確定されたものではなく、常に仮の物語として修正可能であることが特徴です。弁証論治の診療プロセスも、まさにこのアブダクションのサイクルと一致しています。

観察:症状や舌診、脈診、語りなどから得られる情報を収集

仮説形成:それらの情報を文脈化し、もっともらしい「証(パターン)」を導出

介入(治法):仮説に基づいた治療方針を決定

再評価:治療結果を観察し、仮説を修正/再構築する

このように、弁証論治は固定的な病名に依存するのではなく、常に文脈に即した柔軟な仮説形成と再評価のサイクルを繰り返す診断モデルです。さらに重要なのは、中医学における情報の扱い自体がアブダクション的であるという点にあります。得られた情報(症状、舌や脈の状態、顔色、患者の語りなど)をただ集めるのではなく、それを意味づけ、仮説化し、文脈に配置するという一連のプロセスがすでに推論を伴っているのです。つまり中医学では、診断の前段階である「観察」すらも、客観的な記録ではなく、文脈と意味のフィルターを通した「認知的行為」なのです。これは、ナラティブ・メディスンが提唱する「診療とは物語の構築である」という視点(参考13)とも重なります。中医学において、観察→意味づけ→仮説形成→修正というプロセス全体がアブダクション的なサイクルであることから、それはまさに思考と感覚が融合した仮説生成的医学であると言えます。

3.3 診断は「物語」である。「肝気鬱結」という仮説。

たとえば、ある患者が以下のような症状を訴えるとします。

抑うつ傾向

食欲不振

胸のつかえ

生理不順

これらは一見、バラバラの症状です。しかし中医学では、「肝気鬱結」という仮説的診断が立てられることで、それらがひとつの意味を持つ物語へと再構成されるのです。このとき診断は、単なる記述や分類ではなく、「この人の今の状態を、どのように理解するか」という意味生成(narrative integration)のプロセスとして働いています。この意味づけの行為こそが、まさにアブダクションの核です。診断とは、症状の奥にある「目に見えない構造(気の滞り、五臓の失調など)」を仮定することで、バラバラの事象に物語的整合性を与える行為なのです。こうした診断は、施術者の「見立て」と、患者の語る「物語」を結びつける仮説形成であり、臨床におけるアブダクションの実践です(参考12)。伝統医学の多くがこのような構造を持つが、中医学が特にユニークなのは、この仮説的診断体系を「共通言語」として体系化し、国家レベルで標準化した点にあります。「肝気鬱結」「痰湿中阻」「心脾両虚」などの証は、いずれもアブダクション的仮説でありながら、文化的・制度的に共有可能なコードとして整備されています。これは単なる主観的直感ではなく、文化的に制度化されたアブダクションの枠組みです。こうした知の構造は、他の伝統医学には見られません。この意味で中医学は、アブダクティブ・メディスンの体系化に最も成功した事例、すなわちアブダクション医学の最高傑作であるとすら言えるのです。

3.4 中医学における知の特徴。直感・詩性・身体知。

中医学の診断と治療は、数値や画像に基づくものではなく、身体の微細な兆候や感覚、語りのニュアンス、文脈の空気感などを読み取ることから始まります。脈診や舌診、顔色、声の質、体臭、歩き方、感情の抑揚などすべてが意味ある情報として扱われます。これらの観察は、施術者の経験・身体知・直感によって意味づけされ、統合され、仮説として読み解かれます。つまり、中医学では情報の収集段階からすでにアブダクション的な推論が始まっているのです。たとえば脈診においても、単なる脈拍数やリズムを測定するのではなく、「沈んでいる」「滑っている」「緊張している」といった詩的で比喩的な表現を通じて、身体の状態全体を感覚的に把握します。こうした知のスタイルは、演繹法や帰納法では扱いにくいものですが、文脈のなかで違和感をとらえ、そこからもっとも妥当な意味を仮説として立てるというアブダクションにおいては、中心的な役割を果たします。また、こうした感覚的・詩的・文脈的な観察を共通言語化してきた歴史的努力(=制度化された弁証論治)があるからこそ、中医学は単なる経験医学にとどまらず、高度な推論体系として成立しているのです。すなわち、中医学とは「推論的思考」以前に、「推論的な観察」を行っている医学であり、その診療スタイルは「感じること」と「解釈すること」が分かちがたく結びついています。

3.5 科学ではなく、もう一つの知の形式として

中医学は、現代医学のように自然科学的な因果論や再現性の原則を前提とした知の体系ではありません。治療効果の機序を分子レベルで説明することも難しく、証明可能性や客観性の観点からは、しばしば「非科学的」と評されることもあります。しかし、ここで言う科学とは、自然科学的実証主義に基づいた知識の形式を指しており、人間の営みにおける知のあり方は、それだけに限られるものではありません。中医学が重視しているのは、「その人のからだと語りに、どれだけ腑に落ちる意味を与えられるか」ということです。つまり、普遍的な法則の発見ではなく、個別の文脈における整合性=物語的納得感を追求する知の体系なのです。このような意味構築は、まさにアブダクションの本質です。アブダクションは、既知のルールに従うのではなく、「いま目の前で起きている現象を、もっとも納得できるかたちで仮説化する」プロセスであり、その仮説は常に修正可能で、治療の経過によって何度も組み直されていきます。Flyvbjerg(参考14)は、このような「実践的合理性(phronesis)」を重視し、文脈・倫理・実践に根ざした判断こそが、知の核心であると主張します。中医学の診療とは、まさにこのような動的で文脈依存的な推論の連続であり、そこにこそ自然科学とは異なる合理性が存在しています。そしてそれは、非科学的なのではなく、自然科学と並ぶもう一つの知の形式であり、文脈的・詩的・意味構築的な合理性が生み出す、「実践的・臨床的・哲学的な医学」なのです。

4. ABL-TCM、中国の先端研究が示したこと

4.1 ABL-TCMとは何か?

中医学がアブダクション的な知の体系であるという主張は、けっして筆者の主観や比喩的な例えにとどまりません。実際に、中国の人工知能研究の最前線では、中医学にアブダクションのフレームワークを適用し、診断プロセスをAIに実装するという試みが始まっています。その代表例が、「ABL-TCM(Abductive Learning Framework for Traditional Chinese Medicine)」(参考3)です。この研究は、清華大学と浙江大学の研究者たちによって提案され、中医学の診断における文脈に基づいた仮説形成のプロセスを、アブダクションとして機械学習に導入するという革新的な試みです。ABL(Abductive Learning)とは、ラベルの曖昧性や文脈依存性の高い問題に対して、「もっともらしい仮説」を動的に生成・修正しながら学習するAIフレームワークのことです。ABL-TCMでは、たとえば複数の症状と診断ラベル(証)が一致しないケースにおいて、もっとも妥当な仮説的診断をAI自身が補完・修正することができます。従来の機械学習では、「データのラベルが正しいこと」が前提とされていました。しかし中医学のように、診断が状況や文脈、臨床家の判断に依存するケースでは、同じ症状でも異なる「証」が立てられるという現象が起きます。ABL-TCMは、まさにこの「揺らぎ」や「ズレ」こそを前提に、AIが自律的に仮説を生成・修正していく構造を実現しています。このような構造は、単なる診断支援の自動化ではなく、文脈的意味理解と仮説的推論のサイクルそのものをAIに実装する試みであり、中医学とアブダクション、そしてAIをつなぐ架け橋となる可能性を秘めています。もっとも、現時点のABL-TCMは、あくまで「症状と証の言語データ(すなわち文章)」をもとにした推論構造の模倣にとどまっています。実際の中医学診療では、舌や脈の状態、顔色、語りの抑揚といった非言語的な身体情報が大きな役割を果たしており、それらを含んだ「全身的アブダクション」までは、まだ実装されていません。

一方で、近年の研究では、舌診に関するディープラーニング技術の進展がめざましく、非言語的情報の一部はAIで取り扱える段階に達しつつあります。たとえば、Xian et al.(参考15)は、舌画像の品質評価を可能にするマルチタスク深層学習モデルを提案し、診断精度の向上に寄与する舌画像セグメンテーション技術を確立しました。また、Jiang et al.(参考16)は、ディープラーニングによって舌の形状・特徴を複数分類し、健康診断受診者における生活習慣病との関連を可視化する研究を行っています。これらの研究は、ABL-TCMの今後の発展において、非言語的・身体的情報を含んだ仮説生成の統合を可能にするものであり、特に「舌→証→疾患」という連関を補助する技術基盤として極めて有望です。

また、ヘルスコミュニケーション領域では、患者と医師の語りをAIが構造化し、「相互に納得可能な意思決定」を支援するCoDeL(Collaborative Decision Description Language)という枠組みも登場しており、語りの文脈的統合がAIで再現される未来も見えてきています(参考17)。

このように、ABL-TCM・舌診AI・語りの構造化AIが融合すれば、「症状」「身体所見」「語り」のすべてを意味と文脈のなかで統合的に扱えるAI中医学モデルの実現が見えてくるのです。

4.2 ラベルのズレとアブダクション

ABL-TCMの革新性は、「ラベルのズレ(label mismatch)」という問題に正面から向き合った点にあります。中医学の診療現場では、同じような症状に対して異なる「証(パターン)」が立てられることがあり、これは弁証論治における仮説形成が、患者の語りや全身状態、生活背景、そして施術者の経験的直感に強く依存しているためで、あらかじめ一義的にラベルづけされた「正解」があるわけではないからです。従来のAIや機械学習では、訓練データのラベルが正しいという前提に基づいて学習が進められてきました。しかしABL-TCMはむしろ、「正解ラベルの側が間違っている可能性がある」ことを想定し、症状の記述だけでなく、その背景にある語りの流れや生活状況といった文脈的情報も含めて、ラベルそのものを再解釈・修正するという枠組みを採用しています。このような「弱教師あり学習(weakly supervised learning)」のアプローチは、Zhou(参考18)によって理論的に整理されており、現実世界のAI応用において「理想的な正解ラベルは存在しない」という視座を前提とすることで、実装上の限界を乗り越える試みとなっています。この仕組みは、単なるエラー訂正ではなく、「仮説の立て直しによって現象の意味を再構築する」という、アブダクション的推論そのものの再現です。Josephson & Josephson(参考10)は、アブダクションを「ラベルや観察の再構成を通じて意味を生成する知的行為」として定義し、それが人間の認知と判断の基本構造であることを指摘しています。また、Lipton(参考19)は「機械学習における説明可能性」という概念の神話性を批判的に整理し、「なぜこの判断がなされたのか?」という問いが実は多くの文脈的仮定に支えられていることを明らかにしています。これはABL-TCMが実現しようとしている「文脈的整合性としての違和感補正」という構造と深く通底します。たとえば、ある症例に「心火上炎」という証が付与されていても、実際の症状や語りのニュアンス、生活背景を見ていく中で、臨床家の直感が「これはむしろ肝鬱気滞の変化では?」と違和感を抱くような場面があります。ABL-TCMは、そのような言葉にしづらい違和感を、文脈のデータ的整合性として定式化し、AIに学ばせる構造を備えています。中医学における弁証論治のダイナミズムを、機械的に模倣するための重要な鍵が、まさにここにあるのです。ただし繰り返しになるが、ABL-TCMはあくまで構造化された言語データ(文章)を扱うものであり、臨床現場における非言語的情報や、施術者の身体知、語りの抑揚といった要素までは、まだ反映されていません。それゆえ本モデルは、現時点ではあくまで「中医学的アブダクションをAIが模倣できる可能性」を示した段階であり、今後のさらなる拡張と実践的応用が期待される技術基盤なのです。

4.3 直感との一致に納得した、現場感覚とAI

ABL-TCMの研究に初めて触れたとき、筆者は強い驚きを感じたわけではありませんでした。むしろ、「ああ、やっぱりそういうことだったのか」と、妙にしっくりくる感覚を覚えたのです。それは、臨床で日々経験している「なんとなくの違和感」や「この証の方が合いそうだ」という感触が、アブダクションという名前のついた推論モデルとして、AIの中に実装されつつあるという事実への納得でした。臨床の現場では、症状そのものよりも、それがどのように語られ、どう全体とつながるかが重視されます。患者の訴えが、教科書的には「心火上炎」に分類されるものであっても、語りのテンポや生活背景、顔色、舌や脈の印象といった情報を総合して、「いや、これは肝鬱気滞のほうがしっくりくるな」と判断を変えることは珍しくありません。ABL-TCMの「ラベルのズレを修正する」仕組みは、まさにこのような違和感の発見と、もっともらしい仮説への調整という、臨床的に自然なプロセスを再構成しようとするものです。人間が経験や身体知に基づいて行っていることを、AIが「文脈的整合性」という形で模倣しようとしているのです。この一致感は、AIの限界と可能性の両方を示しています。現場で「身体的に感じること」の価値をあらためて確認させてくれると同時に、「私たちが普段から行っている思考は、案外理論的で構造化可能なものでもあるのかもしれない」と気づかせてくれます。ABL-TCMは、人間のアブダクティブな直感を代替する技術ではありません。むしろそれは、直感の構造を見える化し、補助・反映しうる技術の可能性を開いたという点で、中医学とAIが出会う一つのリアルな接点を提示しているのです。

5. 中医学 × AI、その未来と課題

ABL-TCMのような取り組みは、たしかに中医学とAIの融合における先駆的な成果であるといえます。しかし、これを「中医学のAI化の完成形」と捉えるのは早計です。というのも、中医学は単なる知識体系ではなく、ある種の世界観(cosmology)や価値観を内包した「思想としての医学」だからです。AIに中医学を「教える」ことは、ある程度可能かもしれません。しかしそれは、あくまで言語化された記述や構造化された情報の範囲にとどまるでしょう。実際の臨床現場では、施術者が身体で感じ取っている違和感や、語りのリズムの微妙なズレをどう捉えるかといった、身体的・詩的・解釈的な知の層が多分に含まれています。つまり、AIに中医学を教えるには、単に証候パターンを学習させるだけでは不十分であり、中医学が前提としている宇宙観(人間は天地自然と連動する存在である)や、診療を通して生まれる意味生成のプロセスまで含めて設計する必要があるのです。このとき鍵となるのは、「内的違和感」をAIにどう検知させるか、という問題です。ここで言う「内的違和感」とは、医師や看護師、鍼灸師であれば誰もが現場で感じたことのある、「言語化できないが、なにかおかしい」という感覚のことを指します。検査値や問診情報が一見整っていても、語りのテンポや表情、脈や舌の印象などをふまえると、「この診断では腑に落ちない」「別の仮説を立てたくなる」といった感覚が芽生えることがあります。それは、論理的に導き出された結論というよりも、全体としての整合性を身体感覚で見抜くような知覚であり、まさにアブダクションのトリガーとなる直観的知といえるでしょう。現状のAIは、あくまでデータの整合性や確率的傾向に基づいて判断を行いますが、中医学が重視しているのは「その人の状態として、本当に納得できるか?」という物語的・身体的な整合性です。AIにこうした“違和感の検知”や“意味の再調整”を可能にするには、推論モデルそのものの設計思想を見直す必要があるでしょう。その意味で、今、私たちが問うべきなのは「AIに中医学をどう教えるか」ではなく、「AIとどのように協働しながら、感じられる知を再構築できるか」なのです。中医学は、論理や統計では捉えきれないものを扱うからこそ、AIの力を借りて見える化し、対話可能にするためのフィールドでもあります。未来のAIは、中医学を単に再現するのではなく、中医学的な思考を支援する語りの伴走者となることが求められるのかもしれません。

6. 提案、中医学的AI診断支援フレームとは?

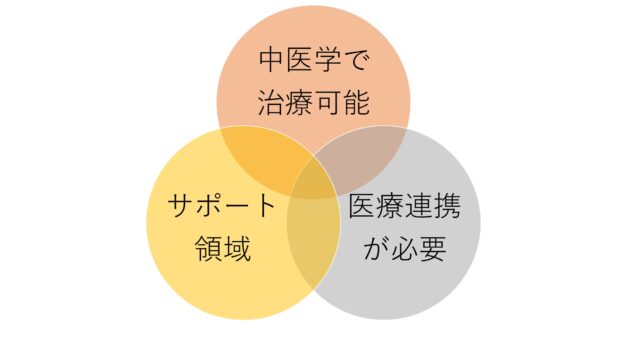

中医学とアブダクション、そしてAIが交わる地点において必要とされるのは、単なる「診断アルゴリズム」ではなく、意味を立ち上げる認知的プロセスそのものの支援です。そこで本章では、筆者が提案する「中医学的AI診断支援フレーム」の構想を示します。このフレームは、中医学の診療における認知の多層構造をモデル化し、AIによる推論を「知識」ではなく「意味と仮説の構築」に根ざしたものとして再設計しようとする試みです。本モデルは、以下のような認知の4層構造を基本とします。

① 世界観(Cosmology)

人間とはどのような存在であり、身体とは何を表すものなのか。ここでは「天人合一」「気血津液」「五行」など、中医学独自の世界理解が前提となります。診断や治療はこの世界観の枠組みの中で行われ、単なる臓器や数値ではなく、「気の流れ」や「陰陽のバランス」として現象が捉えられます。またこの層には、「今この社会において、何が大切とされ、どう生きるべきか」といった時代的・文化的な雰囲気(世論や価値観)も含まれます。たとえば「ストレス」や「冷え」といった語りは、単に個人の身体の状態ではなく、現代社会の空気感とともに立ち上がる意味の一部です。こうした生きられた世界の全体感が、診断や治療の土台を形づくっているのです(参考20)。この構造をより直感的に理解するために、野良犬と飼い犬の例を挙げてみましょう。たとえば、人間の足音が聞こえたとき、野良犬は「危険かもしれない」と警戒して距離を取るのに対し、飼い犬は「ごはんをもらえるかも」と思ってしっぽを振って近づいてくることがあります。同じ刺激を受け取っていても、どのような世界に生きているか(=世界観)によって、その解釈と反応はまったく異なるのです。人間の歴史においても同様です。たとえば、織田信長の「人間五十年」的な世界観は、命をかけて戦い抜くことが称賛された戦国時代の価値観に根ざしており、「太く短く生きる」ことが武士の美学でした(*1)。一方、貝原益軒が「養生訓」で説いたような「慎ましく、長く生きる」思想は、戦乱の収束後に平和を享受することが可能になった江戸時代の市民社会において求められたものであり、節制や我慢といった行動が美徳とされる時代背景に支えられていました(参考21)。つまり、「健康とは何か」「どう生きるべきか」という問いの答えすらも、時代や文化という世界観に応じて変化しているのです。したがって、もしAIが中医学的診断支援を担うのであれば、医療機関や施術者の価値観、すなわち「何を大事にするか」という理念も同時に共有・認識する必要があります。たとえば、同じ症状に対しても、「延命」を重視する医療機関と、「生活の質」や「自然な看取り」を尊重する施設では、導かれる仮説や治療戦略が異なるからです(参考22)。それに加えて、社会の価値観や道徳観の影響も検討する必要があります。AIが人間と共に思考するためには、こうした診断の前提としての価値体系も、アルゴリズムにおける設計要素として検討されるべきでしょう。AIに倫理を「組み込む」という作業は、単なるルールの設定ではなく、「価値そのものを設計に反映させる」プロセスにほかなりません(参考23)。このような多層的な世界観の構造は、中医学に特有のものではなく、東洋思想全般に共通する認識構造と見なすこともできます。とくに、仏教の縁起思想や阿頼耶識(アラヤ識)に代表される階層的な認識論との親和性は注目に値します。現象の認識、意味づけ、行為の選択という構造が相互に連関し、「世界をどう捉えるか」と「どのように生きるか」が不可分に結びついている点で、仏教と中医学は共通の思想的基盤を有していると考えることができます。(*2)

*1 「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」は、織田信長が舞ったとされる幸若舞『敦盛』の一節であり、戦国武士の世界観(命は儚く、戦ってこそ生きる価値がある)を象徴する言葉とされます。この思想は、現代の「健康」や「長寿」といった価値観とは対照的であり、当時の文化的文脈を反映した一種の生存戦略でもありました。

*2 仏教の縁起(pratītya-samutpāda)は、すべての現象が他との関係性において成立するという原理であり、中医学の「気」「陰陽」「五行」などの動的相関モデルとも深く通じ合います。またアラヤ識(阿頼耶識)という深層的な認識層の考え方は、中医学における無意識的・身体的な感受や調和の感覚とも対比可能です。このように、東洋的実践知には階層構造的な世界観が内在していると考えられます。

② 現象学的経験(Phenomenology)

患者が経験していること、そして臨床家が「感じとっていること」。これは舌・脈・表情・語り・姿勢・空気感など、定量化されにくいが、診断に大きな影響を与える層のことです。いわば「症状がどのように現れているか」という主観的・身体的な認識であり、現象学の創始者フッサールが述べたように、解釈や理論に先立ち、現象がどのように与えられているか、に注意を向ける姿勢が求められます(参考24)。中医学の診察でも、舌や脈の状態をありのままに感じ取ることから診断が始まります。このような現象の受け取り方は、定量的データ処理では捉えきれない、人間の感覚に根ざした知覚の層です。

こうした構造は、音楽の世界にも通じます。たとえばCDやハイレゾのようなデジタル音源は、理論上は音を正確に再現できるはずであるにも関わらず、「レコードの方が温かみがある」と感じられることがあります。その一因とされるのが、耳に聞こえない高周波のカットや、レコード再生時のノイズであるとされています。珈琲やハーブもまた、雑味がある方がよりおいしく感じられ、より効果的であるといった経験則があります。つまり、一見「無駄」とされていた要素こそが、体験のリアルさを支えていたという逆説があるのです。中医学においても、再現性の高い知識体系や明快な診断コードの整備が進められている一方で、こうした雑味や余白の部分をどう扱うかが、今後のAI応用における核心課題となるでしょう。AIが現象を感じ取り、意味を構築しようとするならば、この非構造的・非数値的な情報をどう読み取らせるかという設計思想が不可欠なのです(参考25)。

③ 意味づけ(Interpretation)

現象を「証」というかたちでパターン化し、物語として解釈する段階です。ここでは、複数の症状や所見がひとつの「意味ある構造」として再構成されます。この再構成プロセスは、固定的な分類ではなく、文脈と仮説に基づく動的な意味生成であり、アブダクション的です。ここで重要なのは、意味とはあらかじめ与えられているものではなく、解釈を通して生成されるものであるという点です。解釈学(hermeneutics)の立場からすれば、診断とは、語りや身体所見に対して臨床家が仮説的に意味を投げ返し、再解釈を重ねていく対話的行為といえます。中医学の弁証論治もまた、症状というテクストを読み解く動的なプロセスなのです(参考26)。

なお、意味づけという行為においては、しばしば診療者自身のバイアス、たとえば専門性への過信、経験則への依存、社会的地位への自己同一化などが作用し、解釈の幅や方向性を狭めるリスクがあります。AIには自己評価や序列意識といった人間特有の価値付け構造が存在しないため、特定の意味や分類に過剰に引っ張られることなく、より中立的な仮説の生成が可能となります。これは、あらかじめ与えられた意味を超えて新たなパターンを見出す中医学的な弁証論治において、特に有効であると考えられます。人間の意味づけを支援・補完する思考補助装置としてのAIの可能性は、今後さらに検討を要するテーマでしょう(参考27)。

④ 推論(Abduction)

アブダクションとは、観察された事象に対して「もっともらしい仮説」を立て、状況に応じて修正・洗練していく思考法です。演繹や帰納とは異なり、限られた情報の中から仮の説明を導き出すところから出発する推論様式であり、医療においては、断片的な症状情報から全体的な診断仮説を構築していくプロセスに相当します。とりわけ中医学の「弁証論治」は、まさにこのアブダクション的思考に基づいています。観察→証立て→治法の選定→再評価という診療サイクルは、患者の経過や反応をフィードバックとして受け取りつつ、仮説を微調整し続けるという点で、帰納法的でも演繹法的でもない第三の知的営みと言えるでしょう(参考10)。

このような思考構造において重要となるのは、「違和感の検知」です。臨床においては、教科書的なパターンに合致しない症例、あるいは患者の語りや反応に含まれる微細なずれが、アブダクションの出発点になります。すなわち、診断や治療の方針を更新する「きっかけ」としての違和感は、人間の注意深い観察と意味づけの連鎖から生まれるのです。AIがこのような推論の補助を行うには、単なる分類や予測アルゴリズムでは不十分です。たとえば、中医学的診断における「証(しょう)」の構築にあたっては、数値データや所見だけでなく、語りの含意や症状間の意味的ネットワークが重要になります。AIがこの構造にアクセスするためには、従来のモデルとは異なる、非線形かつ動的な仮説構築の能力が求められるのです。実際、近年のAI研究においても、「アブダクション型推論」や「因果発見」の分野は注目されており、従来のパターンマッチングにとどまらない推論能力の実装が試みられています。とくに注目されているのが、Huang et al.(参考28)によるサーベイ論文であり、演繹・帰納だけでなくアブダクション推論をLarge Language Models(LLMs)で実現するための方法論を分類・整理した点で高く評価されています。同論文は、アブダクションを「観察された事実に対して最良の説明を与える仮説を構築する推論」と定義し、これは中医学における証の構築や弁証論治のサイクルに非常に近い枠組みであることが示唆されます。とりわけ、仮説的診断とその再評価を繰り返す思考様式が、AIによる医療支援においても人間の直感的・詩的思考に近づく手段として有望視されています。それは単なるデータ解析にとどまらず、『臨床哲学的知のモデル化(philosophical modeling of clinical reasoning)』へと昇華する可能性を秘めているのです。

7.問いを設計するという人間の役割——AIとアブダクションの実証実験から見えてきたもの

これまで本稿では、中医学における診断推論の構造を「世界観」「現象学的経験」「意味づけ」「アブダクション(仮説的推論)」という四層モデルとして整理し、AIがこのモデルにどのように接続可能かを考察してきました。本章では、この理論的枠組みに対して簡易的な実証試験を行い、AIにおける推論の限界と可能性を検討いたします。具体的には、価値観と文脈を事前に設定したプロンプトをAIに与えることで、その出力(推論の質)がどのように変化するかを観察しました。

実験の背景と設計意図

近年、「AIは推論できない」「文脈を理解できない」といった主張がなされています。これはある意味では正しいものの、同時に一部誤解を含んでいるとも言えます。問題は、AIの能力そのものというよりも、「どのような文脈で」「どのような問いを与えるか」によって出力が大きく変化するという点にあります。つまり、問いの設計、あるいは世界観と価値体系の提示が不十分であれば、AIは浅い答えしか返せないのです。本実験の目的は、モデル間の性能比較ではなく、問いの質がAIの出力にどの程度影響を与えるかを構造的に確認することにあります。その意味で本研究は、推論の深さにおける人間の役割――すなわち「問いの設計」という営みの重要性を、実証的に捉える試みです。本実験は2025年4月17日(木曜日)、日本時間の午後1時から午後3時にかけて実施いたしました。使用した大規模言語モデルは、GPT-4(ChatGPT)、Gemini 2.0 Flash、およびGrok-1の3種です。GPT-4およびGeminiは午後1時から2時にかけて、Grok-1は午後2時から3時にかけて実行いたしました。いずれも公式のWebアプリケーション環境を用いて操作し、出力に影響を与える温度(temperature)などのハイパーパラメータはすべてデフォルト設定のまま実施いたしました。

Methods(方法)

本研究では、大規模言語モデル(large language models: LLMs)に対して、倫理的ジレンマを扱うプロンプトを文脈条件ごとに提示し、出力される推論内容の違いを観察・比較いたしました。使用したモデルはGPT-4(OpenAI社)、Gemini 2.0 Flash(Google社)、Grok-1(xAI社)の3種です。実験は2025年4月17日(木曜日)、日本時間の13時〜15時にかけて行いました。GPT-4およびGemini 2.0 Flashは13時〜14時、Grok-1は14時〜15時の時間帯にそれぞれ公式Webアプリケーションを通じて使用し、温度(temperature)などのハイパーパラメータは全モデルともデフォルト設定といたしました。

各モデルに対して、以下の基本状況を導入部として共通提示しました:「あなたは人々を守るために警察官になりました。しかし、警察組織内では隠蔽や捏造が行われており、その結果、冤罪で服役している人がいます。」

この基本状況に対し、以下の3種類のプロンプトを設計し、各モデルに同一形式で提示いたしました。

パターンA(家族あり):上記状況に「あなたには愛する妻子がいます。警察と対立すれば家族に迷惑がかかるかもしれない」という文脈を追加。

パターンB(家族なし):上記状況に「あなたは天涯孤独であり、警察と対立しても迷惑をかける相手はいない」という文脈を追加。

パターンC(文脈なし):上記の基本状況のみを提示し、倫理的価値観や関係性の前提情報を含めない。

それぞれの応答は、(1)倫理的深度、(2)実践的具体性、(3)文脈への反応性の観点から質的に評価いたしました。

Results(結果)

出力された回答は、文脈情報の有無によって顕著に変化しました。

文脈条件ごとの傾向

パターンA(家族あり)では、すべてのモデルが「家族を守ること」や「個人的な葛藤」を強調する傾向を示し、「現実的な行動戦略」や「段階的アプローチ」の提案が含まれておりました。

パターンB(家族なし)では、「公益性」「内部告発」「正義の実現」といった倫理原則に基づいた理想主義的な出力が目立ちました。モデルは、より積極的かつ抽象的な道徳的主張を支持する傾向を示しました。

パターンC(文脈なし)では、「上司に相談すべき」「適切な部署に報告すべき」など、表面的かつ一般論的な応答にとどまりました。個別性や内的葛藤に関する出力は限定的でした。

モデルごとの特徴

GPT-4は、倫理的ジレンマの複雑性に対する洞察が最も深く、「家族にどう説明するか」や「正義とは何か」といった実存的観点を含む応答が多く見られました。

Gemini 2.0 Flashは、「法的リスク」「手続き的段階戦略」「証拠の保全」などを含む現実的かつ慎重な提案が中心であり、行動計画の構造性が特徴的でした。

Grok-1は、日本の制度や公益通報システムなど文化的・制度的な要素を反映させつつ、実践的な選択肢を提示する傾向が強く見られました。

Limitations of the Study(研究の限界)

本研究は、大規模言語モデル(LLM)の出力が、与えられる問いの設計──特に価値観や関係性といった文脈情報──によってどのように変化するかを観察することを目的としております。あくまでも本研究の中心的関心は、AIが「推論できるかどうか」を評価することではなく、「出力が世界観の影響を受けるかどうか」という構造的な変化に焦点を当てたものです。そのため、以下に述べる限界点は、研究の方法論的な整理や今後の発展のための課題として位置づけられますが、本研究の中核的主張である「出力は問いの設計に依存する」という点を否定するものではありません。

1. 出力のばらつきに関する検証が不十分であること

本研究では各プロンプトに対して一度ずつモデルの出力を観察する形式をとっておりますが、言語モデルは非決定的な生成過程を持つため、同じ入力でも出力が変化する可能性があります。そのため、得られた出力の傾向が再現性のあるものかどうかについては、さらなる検証が必要です。今後は、同一プロンプトを複数回提示することで、出力の安定性や傾向の有意性を定量的に検討する必要があると考えております。

2. 出力評価の主観性と定量性の不足

本研究では、「倫理的深度」「実践的具体性」「文脈への反応性」といった観点から出力を質的に評価いたしましたが、評価の客観性や再現性についての担保は十分ではありません。今後は、ルーブリックの明文化、複数評価者による相互採点、定量的指標の導入などを通じて、評価の信頼性を高めていく必要があります。

3. プロンプト設計の構成的恣意性

文脈条件(家族の有無など)の設計自体は、研究者の倫理観や文化的理解に基づくものであり、他の設計者が異なる価値枠組みや視点から設計した場合、異なる傾向が出る可能性があります。したがって、問いの設計自体が分析対象である以上、その恣意性や構成的バイアスに対しても、今後はより厳密な比較検討が求められると考えております。

4. アブダクションとしての妥当性の検証不足

本研究では、出力の変容にアブダクション(仮説的推論)構造の萌芽が見られる可能性について言及しておりますが、実際に出力がJosephsonらの定義する「観察・前提・最良説明」に基づいた推論形式を持つかどうかについての厳密な構造分析は行っておりません。今後は、出力の形式的要素を分類・コード化し、アブダクション的構造が存在するかどうかを精査する必要があります。

以上のような限界点を踏まえた上でなお、本研究において確認された「AI出力が世界観や価値前提の提示によって構造的に変化する」という観察事実は、モデル間に共通して現れた一貫した傾向であり、問いの設計がAIの出力に与える影響の大きさを示すものと考えております。

Discussion(考察)

今回の実証実験から得られた知見は、AIの推論能力の限界がモデルそのものに内在するのではなく、「問いの設計」や「前提となる文脈情報」の有無に大きく依存しているという点にあります。このことは、近年のAI研究においても確認されており、Huangらは、アブダクション型推論の実現には、事前条件として文脈構造の明示と価値観の設計が不可欠であると指摘しています(参考28)。特に倫理的ジレンマのような多層的状況においては、価値観や関係性といった背景情報を明示的に提示することで、モデルはより深いレベルでの推論を行える可能性を示しました。この構造は中医学の弁証論治にも通じるものがあります。中医学では、個別の症状情報に先立ち、「気・陰陽・五行」などの世界観に基づく意味づけと仮説的再構成が行われます。こうした思考様式は、Josephsonらによるアブダクションの定義(参考10)や、Kleinmanの文化・関係性に根ざした診断理解(参考27)と整合的であり、むしろ中医学は文脈依存的推論の典型例とも言えるでしょう。さらに、Morleyらによって提案されたAIにおける倫理設計原則に照らせば、こうした文脈と価値観を共有・構造化することは、技術的要件というよりも、設計倫理の出発点そのものであると考えられます(参考23)。したがって本実験は、AIの推論能力そのものを評価するのではなく、「どのような世界観や文脈を提示すれば、AIがより深いレベルの出力に至るのか」という問いに対して、構造的かつ実証的な知見を与えるものとなります。

以下はAIの推論と人間の推論の違いの特徴をまとめた表となります。

| 項目 | 人間の推論(中医学的含意) | AIの推論(現行の診断AI) |

|---|---|---|

| 仮説生成の出発点 | 違和感、感覚、内的経験 | 入力データとアルゴリズム |

| 評価の基準 | 妥当性、納得感、意味的整合性 | 精度、確率、予測誤差 |

| 推論における感覚的要素 | 快・不快、場の空気、身体的直観 | なし(数値処理のみ) |

| 世界観との関係 | 世界観を仮構成し、柔軟に更新 | 事前に設計された枠内でのみ処理 |

| 意味の創出 | 環境・関係・自己状態から構成 | 意味は定義・付与される対象 |

8.おわりに、AIとともに、現場から世界を変える手段としてのアブダクション

本レビューでは、中医学を「アブダクション的知の体系」として再定義し、AIとの接続可能性を認知モデルの視点から考察してまいりました。その目的は、単に診断支援ツールやアルゴリズムを開発することではなく、医療や思考のスタイルを通して、よりよい社会を築くことにあります。すなわち、人間が意味をもって生きられる社会の実現こそが、本質的な目的といえます。中医学は「非科学的」なのではなく、むしろ文脈・身体・物語といった側面を統合的に扱う、もうひとつの科学、すなわち実践知としての体系を有しています。そしてその診断構造は、「もっともらしい仮説を立て、違和感を検知しながら修正していく」というアブダクションのサイクルに他なりません。このプロセスは中医学に限らず、すべての臨床、すべての実践、そしてすべての人間的思考に通底するものです。だからこそ、いま私たちの社会にはアブダクション的視点が必要とされているのです。AIは、すべての問いに正解を返してくれる魔法の装置ではありません。むしろAIとは、私たちが「何に納得しているか」「どのような意味に惹かれているか」を映し出す鏡であり、仮説を立てながらともに迷うことができる、対話的な相棒のような存在です。そして、この姿勢はプレプリントという発信手段とも重なります。たとえ未完成であっても、問いを言語化し、世界に向かって投げかけていくこと自体が「仮説の実践」であると言えるでしょう。AIも、プレプリントも、中医学も、それらはすべて「よりよい社会をつくるための手段」であり、知と実践をつなぐ橋渡しであると考えています。そしてこの視点に共鳴する人が一人でもいれば、その瞬間から新たな実践が始まる可能性を秘めています。私たちは今、誰もが「推論に参加できる」時代に生きています。中医学的アブダクションが示すのは、まさに「意味を取り戻す知のあり方」であると考えます。仮説を立て、意味づけを行い、違和感を感じながら思考を続けること。このプロセスそのものが「知」であり、「価値」そのものなのです。そしてこの価値をAIと共有可能なものにすることは、人間の推論を誰もが参加可能な営みへと開いていくことにつながります。本レビューは、「意味のある推論」こそが知の原点であり続けるべきであるという立場を、構造的に提示する試みです。中医学における「弁証」もまた、問いを設計するという人間の創造的な役割に支えられており、今回の実験はその役割をAI時代にどう引き継ぐかという問いへの、実証的な第一歩であるといえるでしょう。本稿で提案した中医学的アブダクションの枠組みは、EBM(Evidence-Based Medicine)の限界を指摘したDjulbegovic & Guyatt(参考4)の視点とも共鳴します。彼らは、エビデンスの蓄積にもかかわらず「患者中心の意思決定」がなお困難であることを明示し、今後は価値、意味、文脈の設計が不可欠になると論じました。本レビューで示した「問いの設計」「意味の構造化」「仮説的推論のサイクル」は、まさにそうしたEBMの再構築に向けた臨床知の拡張に他なりません。AIの時代において、推論を共有し、問いを共に構成する営みは、医学のみならず社会の知のあり方を変えていく可能性を持っています。

参考文献

1, Editorial. Tools not threats: AI and the future of scientific writing. Nature 614, 393 (2023). https://doi.org/10.1038/d41586-023-00107-z

2, Li, Y., et al. The Inheritance and Development of Chinese Medicine in the New Era. Chinese Medical Culture 6, 121–127 (2023). https://journals.lww.com/cmc/fulltext/2023/06000/The_Inheritance_and_Development_of_Chinese.6.aspx

3, Zhao, Z., et al. ABL-TCM: An Abductive Framework for Named Entity Recognition in Traditional Chinese Medicine. IEEE Access (2024). https://ieeexplore.ieee.org/document/10664593

4,Djulbegovic, B., & Guyatt, G. H. (2017). Progress in evidence-based medicine: A quarter century on. The Lancet, 390(10092), 415–423. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31592-6

5,Norman, G. (2005). Research in clinical reasoning: Past history and current trends. Medical Education, 39(4), 418–427. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02127.x

6,Durning, S. J., & Artino, A. R. (2011). Situativity theory: A perspective on how participants and the environment can interact: AMEE Guide No. 52. Medical Teacher, 33(3), 188–199. https://doi.org/10.3109/0142159X.2011.550965

7,Magnani, L. (2007). Animal abduction. In L. Magnani & P. Li (Eds.), *Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine* (pp. 3–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71986-1_1

8,Thagard, P. (2007). Modelling and simulation in cognitive science and artificial intelligence. In L. Magnani & P. Li (Eds.), *Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine* (pp. 91–115). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71986-1_6

9,Basso, P. C., & Petrilli, S. (2007). Abduction, medical semeiotics and semioethics. In L. Magnani & P. Li (Eds.), *Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine* (pp. 117–130). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71986-1_7

10,Josephson, J. R., & Josephson, S. G. (1994). Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology. Cambridge University Press.

DOI: 10.1017/CBO9780511530128

11-1,Magnani, L., & Li, P. (2007). Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine. Springer. (See Chapter 1: Animal Abduction)

11-2, Magnani, L., & Li, P. (2007). Model-Based Reasoning in Science, Technology, and Medicine. Springer. (See Chapter 5: Abduction, Medical Semeiotics, and Semioethics)

12, Hsu E. The history of Chinese medicine in the People’s Republic of China and its globalisation. East Asian Sci Technol Soc. 2008;2(4):465–484. doi:10.1215/s12280-009-9072-2

13, Charon, R. (2006). *Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness*. Oxford University Press.(邦訳)チャロン, R.(著)、松村真澄・岡本亮輔(訳).(2023)『ナラティブ・メディスン――病いの語りに耳を澄ます』医学書院.https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/29502

14, Flyvbjerg, B. (2001). Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511810503

15, Xian, H., Xie, Y., Yang, Z., Zhang, L., Li, S., Shang, H., Zhou, W., & Zhang, H. (2022). A multitask deep learning model for automatic evaluation of tongue image quality. Frontiers in Physiology, 13, 966214. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.966214

16, Jiang, T., Zhou, L., Hu, X., Zeng, L., Ma, X., Huang, J., Ji, K., Tu, L., Zhou, C., Yao, X., & Xu, J. (2022). Deep Learning-Based Multilabel Tongue Image Analysis and Its Application in Health Checkups. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2022, 3384209. https://doi.org/10.1155/2022/3384209

17, Lu, Y., Zhang, M., Liu, R., & Xu, T. (2025). CODEL: Enhancing contextualized dialogue in health communication with explainable AI. Journal of Medical Internet Research, 27, e55341. https://www.jmir.org/2025/1/e55341/

18, Zhou, Z.-H. (2021). A brief introduction to weakly supervised learning. National Science Review, 8(1), nwaa291. https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa291

19, Lipton, Z. C. (2018). The mythos of model interpretability. Communications of the ACM, 61(10), 36–43. https://doi.org/10.1145/3233231

20, Fung, F. Y., & Linn, Y. C. (2015). Developing traditional Chinese medicine in the era of evidence-based medicine: current evidences and challenges. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Article ID 425037. https://doi.org/10.1155/2015/425037

21, Kaibara, E. (1713). Yōjōkun [Instructions on Nourishing Life]. Ed. Ishikawa, K., Iwanami Bunko, Tokyo, 1961.

22, Kwak, J., & Haley, W. E. (2005). Current research findings on end-of-life decision making among racially or ethnically diverse groups. The Gerontologist, 45(5), 634–641. https://doi.org/10.1093/geront/45.5.634

23, Morley, J., Machado, C. C. V., Burr, C., Cowls, J., Joshi, I., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The ethics of AI in health care: A mapping review. Social Science & Medicine, 260, 113172. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113172

24, Husserl, E. (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Northwestern University Press.和訳:エトムント・フッサール(著)、木田元・穂積堂訳(2000)『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』中央公論新社(中公文庫)

25, Benner, P., & Wrubel, J. (1989). The Primacy of Caring: Stress and Coping in Health and Illness. Addison-Wesley.和訳:ベナー/ルーベル著(難波卓志訳, 1999)『現象学的人間論と看護』医学書院.

26, Kirmayer, L. J. (2000). Broken narratives: Clinical encounters and the poetics of illness experience. In C. Mattingly & L. C. Garro (Eds.), Narrative and the cultural construction of illness and healing (pp. 153–180). University of California Press. https://www.academia.edu/18578761

27, Kleinman, A. (1988). The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human Condition. Basic Books. 和訳:アーサー・クラインマン(2021)『臨床人類学』河出書房新社

28, Huang, J., Chai, D., Zhu, Y., Zhang, M., Li, Y., & Zhang, Y. (2023). Towards Reasoning in Large Language Models: A Survey. Findings of ACL 2023, 975–1000. https://aclanthology.org/2023.findings-acl.67/