はじめに:IMREとは何か?そしてなぜ今、必要なのか?

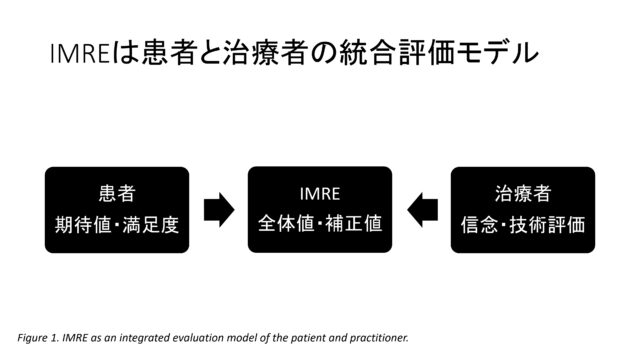

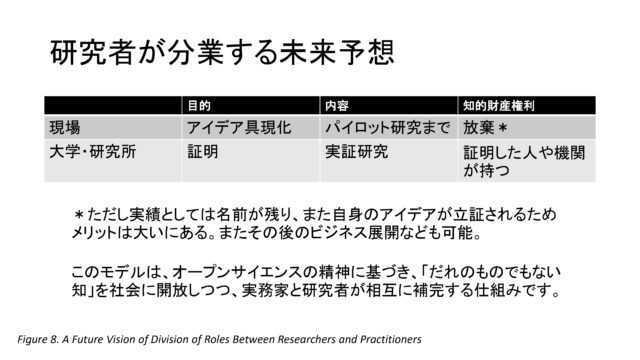

IMRE(Integrated Meaning–Relational Evaluation、意味と関係の統合評価モデル)は、鍼灸を含む伝統医学の臨床において、治療の「意味」と「効果」を再統合し、伝統的価値観と現代の評価科学を橋渡しすることを目的に設計された、新しい評価モデルです。とくに近年では、オープンサイエンスの理念に基づく研究報告の透明性が求められており、2025年4月に発表されたCONSORT 2025(参考1)は、ランダム化比較試験(RCT)における患者関与・データ共有・介入内容の明確化などを新たに強調しています。このような流れに呼応して、IMREもまた、治療の「意味」や「関係性」といったこれまで評価困難だった要素を、構造化・可視化し、共有可能な知として扱うための実践的フレームとして位置づけられます。本モデルは、鍼灸治療における「患者の期待」「施術者の信念と技術」「患者の満足度」といった主観的・文脈的要素をスコアとして構造化し、見えにくい治療効果の可視化を試みます。(Figure1)もともとは鍼灸から出発したが、補完代替医療、漢方、アーユルヴェーダ、さらに慢性疾患や機能性症候群といった評価が困難な領域にも応用できる汎用的な構造を持つため、「意味と関係の統合評価モデル(IMRE)」として再定義されました。

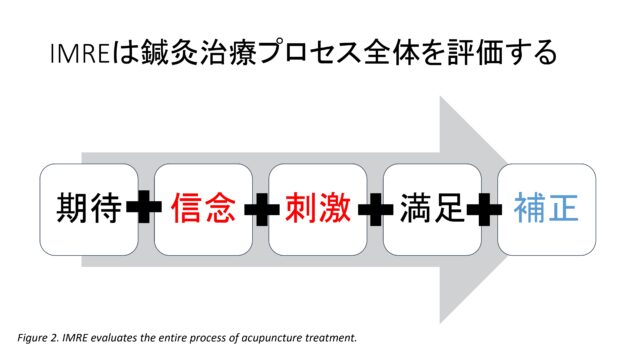

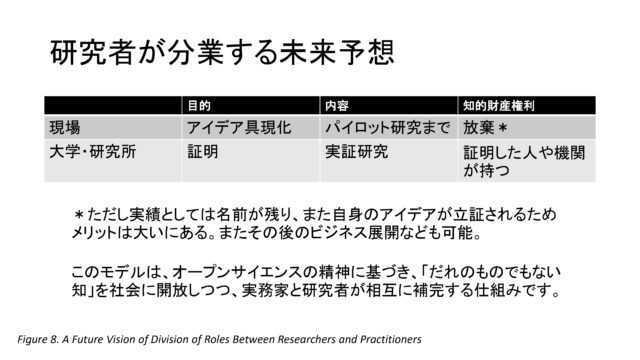

鍼灸治療とは中国をルーツに持つ伝統医学的治療法であるが、その定義は厳密に定められておらず、流派や考え方によって手法は大きく異なります(参考2,3)。そしてその治療は文脈や関係性に強く依存するため、現代医学的なRCTではその評価が容易でないことがたびたび指摘されています。たとえば、米国AHRQによる包括的レビュー「Evidence Map of Acupuncture」は、数百件に及ぶ文献を俯瞰しながらも、「患者や臨床家が本当に知りたい問い」に応えるエビデンスの特定が困難であったことを報告しています(参考4)。この事実は、鍼灸という文脈性の高い治療を、標準化された指標だけでは評価しきれないという、現在の評価枠組みの限界を明示しています。また、Luら(2022)は、臨床現場や政策決定において鍼治療のエビデンスが十分に活用されていない現状を批判的に指摘しており、評価の再構築が求められています(参考5)。さらに、Langevinらは、伝統的な「気の流れ」に着目するアプローチと、神経生理学的刺激を重視する近代的鍼灸は異なる構造を持つため、それぞれに適した評価軸を用いるべきだと提言しています(参考6)。IMREは、こうした治療構造の違いや文脈の重層性をスコアリングに反映する新たな視座を提供するものです。さらに重要な点として、Kaptchukら(2009)は、RCTという実験的文脈の中にあっても、プラセボ群の患者たちが「本物の治療を受けた」と感じ、語りの中で深い意味や納得感を構築していたことを詳細に報告しています(参考7)。同研究は、効果の有無だけでは測れない「意味ある体験」が臨床における現実を構成していることを示唆しており、IMREが扱おうとする「主観的かつ構造的なリアリティ(=語りや期待がもたらす臨床上の意味づけ)」の妥当性を裏づけています。日本においても、中野重行は、プラセボや自然治癒といった要素が「サイエンスの土俵に乗りにくい」のは、それらがあまりにも多要因的で文脈依存的であるためだと指摘しています(参考8)。このような複雑な現象に対して、IMREは構造的なスコアモデルを導入することで、「記述」「共有」「検証」の可能性を開こうとします。同様に、ナラティブ・メディスンを提唱したリタ・シャロンは、医療とは「物語の理解と応答」に根ざすものであり、医療者は語りを理解し、応答する narrative competence(語りの読解力)を持つべきだと述べています(参考9)。IMREはこの立場に共鳴しつつ、語りだけでなく「治療プロセスそのもの」を構造的に抽出し、スコアという形で臨床知として再利用可能なかたちにする新たな試みです。このように、IMREは、従来の断片的な評価から全体の構造的評価への転換を提案します。すなわち、期待 → 信念 → 刺激 → 満足 → 調整という一連の流れを意味生成のプロセスと見なし、それを構造化し記述することで、「治療という関係性の中で、どのように意味が形成されたか」を評価することを目的とします。(figure2)さらに、流派ごとに異なる用語や治療思想、ばらばらに見える技法も、共通の「意味」や「文脈」の構造に注目すれば、そのプロセスを抽象化し、定量化することが可能になります。この視点は、診断が難しく主観的訴えが中心となる慢性疾患や症候群においても、意味と関係性の構造を記述・評価することで、より文脈に即した実践的な治療評価を可能にする重要な鍵となります。

本稿では、IMREの哲学的背景、教育的意義、評価構造、応用可能性、実証研究の計画、そして「科学と意味の橋渡し」としての役割について、順を追って論じます。

東洋哲学的視座:IMREは「対等な関係性」に立脚するモデル

IMRE(Integrated Meaning-Relational Evaluation)の根底には、患者と施術者の関係を「対等な相互主体」として捉える東洋的な価値観があります。一般的な医療評価モデルでは、施術者は治療の「実施者」、患者は「評価者」として位置づけられることが多く、その構図はどうしても一方向的な視点に偏りがちです。それに対してIMREでは、施術者も自己評価を行い、患者と同様に評価構造に参与することで、関係性の双方向性=共同生成される効果が可視化されます。このような設計思想は、東洋哲学、とくに以下のような価値観に根ざしています。

荘子における「万物斉同」──たとえば『荘子・斉物論』では、「天地与我並生、万物与我為一(天地と我とともに生じ、万物と我とは一体なり)」と語られ、世界を隔たりなく一つの関係的存在として捉える視座が示されます(参考10)。

道教における「陰陽と相生」──『老子』には「万物は陰を負い、陽を抱きて中和を為す」(第四十二章)という言葉があり、万物の成り立ちは相反する要素の共存とその調和にあるとされています(参考11)(figure3)。

仏教における「縁起=すべては関係の中にある」という世界観──『ブッダ最後の旅―大パリニッバーナ経』(中村元 訳)第23章「臨終のことば」では、ブッダが「もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成なさい」と語り、すべてが変化し続ける関係性のなかで、いかに自律と慈悲を実践し続けるかという、生の姿勢を示しています。(参考12)。

こうした伝統的な思想に通底するのは、「一方が他方を評価する」という構図ではなく、両者がともに関係性を立ち上げていくという構造です。IMREは、この東洋哲学的な人間観・関係観を、現代的な評価モデルとして表現することを試みています。このような関係性モデルは、東洋哲学における「対等な生成関係」と共鳴するだけでなく、医療人類学においても繰り返し強調されてきました。たとえば医療人類学者アーサー・クラインマンは、伝統医学における治療とは「患者と治療者が共に意味を構築する文化的プロセス」であり、そこに含まれる語りや儀式的なやり取りこそが治療の本質であると述べています(参考13)。この視点に立てば、治療の評価とは「一方的な効果測定」ではなく、「共に生成された物語の再構成」であるべきです。IMREが施術者と患者の双方の評価を組み込む理由も、まさにこのような関係性重視の治療観に基づいています。

教育ツールとしての可能性と未来展望

教育ツールとしての可能性と未来展望

IMRE(意味と関係の統合評価モデル)は、単なる評価指標にとどまらず、施術者自身の学習・内省・成長を促す教育ツールとしても設計されています。たとえば、施術者が自分の技術や信念をどのように捉えているかと、患者の満足度がどの程度一致しているかを可視化することで、自身の治療アプローチがどれほど「伝わっているか」を客観的にフィードバックとして受け取ることが可能になります。また、このモデルには、施術者が自らの熟練度や信念に応じて、評価点の最大値(上限)を自分自身で設定できるという柔軟な設計思想が組み込まれています。この「自己評価の自由度」は、謙虚さや自己認識を育む訓練となるだけでなく、信頼できる指導者や先輩と相談しながら上限点を設定することも可能です。この仕組みによって、師のいない自由な学びの利点と、伴走者がいないことによる不安やリスクの両方を包含し、個人の成長スタイルに適した多様な実践が可能になります。さらに今後は、このIMREモデルを基盤とし、以下のようなリアルな客観的データと統合した多層的評価の取り組みも計画されています。

これらのデータを組み合わせることで、「気の変化」や「治療空間の文脈」といった曖昧で定量化しづらい要素についても、生理的反応や環境データと照合しながら分析する新たな道が開かれます。IMREは、AIが進化する時代においてもなお重要である「意味」や「関係性」といった人間的な領域を評価可能にする、新しい臨床知の道具といえるでしょう。

モデルの構造:IMREの評価式と要素の定義

IMRE(意味と関係の統合評価モデル)は、治療における「意味」と「効果」を構造的に捉えるために設計された評価モデルです。本モデルは、以下のシンプルなスコア式に基づいて構成されています。

治療効果 = 患者期待値 + 施術者自己評価+施術者刺激評価 + 患者満足度 + 調整点

このスコアは、単なる数値の合計ではありません。施術者と患者の間で交わされる主観的・関係的なやりとりを、治療プロセスの時間的な流れとして抽象化し、スコアとして可視化することを目的としています。IMREは、治療という行為の中に含まれる「見えにくい要素」を可視化し、その相互作用を構造的に捉えるための枠組みとして機能します。以下に、各構成要素の定義を示します。

調整点のルール例(試案)

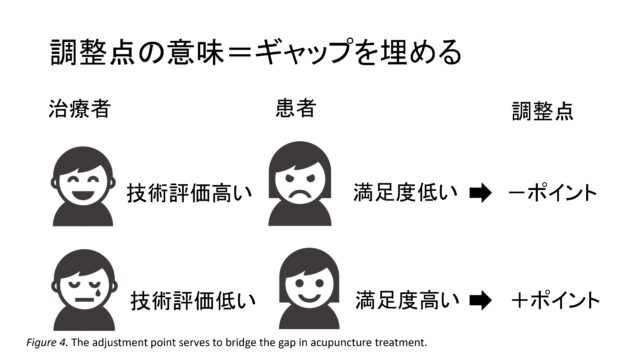

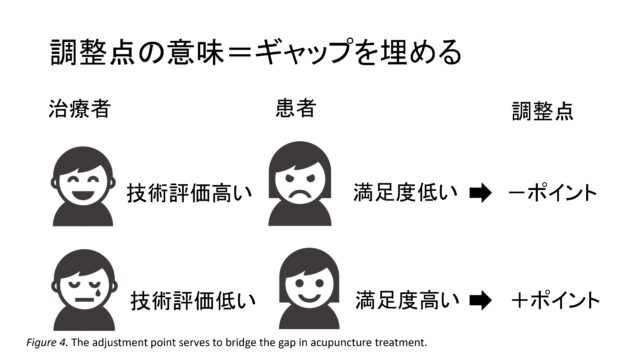

IMREモデルにおける「調整点(補正値)」は、施術者と患者の相互理解や評価のズレをスコアに反映するための重要な構成要素です。(figure4)本モデルでは以下のようなルールを想定しています(今後の実証研究にて検証・調整予定)。

1. 感動ボーナス(期待を大きく超えた満足度への加点)

• 患者の期待値が低く、施術後の満足度が3点以上高い場合:+1点

• 同様に、満足度が5点以上高い場合:+2点

(例:期待値2、満足度8 → +2点)

2. 新人の頑張り補正(技術評価が低い場合の高満足への加点)

• 施術者技術評価が低く、患者満足度が3点以上高い場合:+1点

• 同様に、5点以上高い場合:+2点

(例:技術評価4、満足度9 → +2点)

3. 慢心減点(施術者の自己評価が高く、満足度が著しく低い場合の減点)

• 施術者の技術評価が高く、満足度が3点以上低い場合:−1点

• 同様に、5点以上低い場合:−2点

(例:技術評価8、満足度2 → −2点)

これらの調整点は、「評価のズレ=文脈のギャップ」と捉え、それを定量的に反映する仕組みです。施術者の学習、患者との関係構築、期待と結果の整合性を内省的に捉えるためのフィードバック・ツールとしても活用されることを想定しています。

*技術評価(部位・方法)の上限は、施術者の自己評価に応じて制限されます(例:信念評価が8点の場合、技術評価の最大値も8点までとなります)。

*なお、本評価スコアの付け方や尺度については、今後の実証研究において検証・調整を予定しており、現在はプロトタイプとしての設計段階にあります。

なぜこのモデルなのか?:IMREに込められた構造と思想

IMRE(意味と関係の統合評価モデル)は、「患者の期待」「施術者の判断」「身体反応」「満足度」といった一連の流れを、対話的な構造として再構成することを目的に設計されています。このモデルが意図しているのは、単なる治療評価ではなく、治療という行為そのものの再定義です。

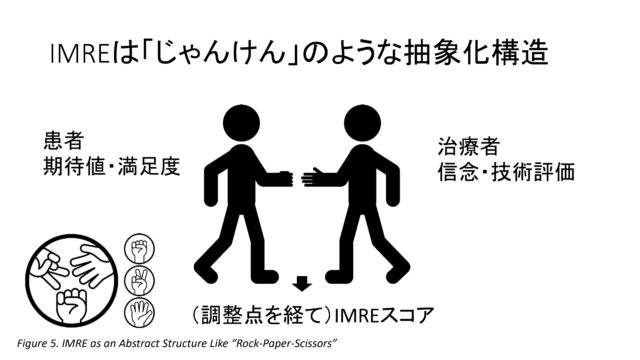

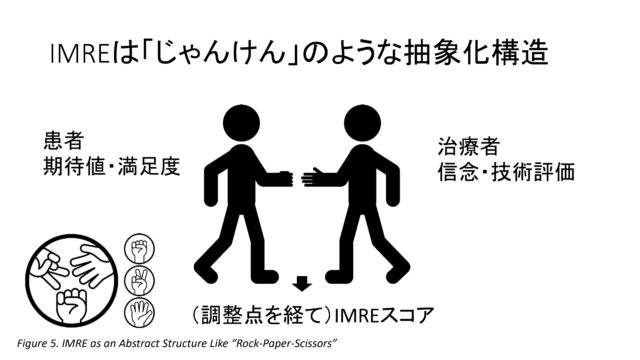

1.治療プロセスを「じゃんけん構造」として抽象化する

臨床現場では、常に施術者の判断と患者の受け取り方のあいだに動的なやり取りが生じます。IMREはこのプロセスを、施術前(期待)→施術中(信念と刺激)→施術後(満足)という流れとして捉え、まるで施術者と患者が「手」を出し合うような構造=じゃんけん的構造に抽象化しています。(figure5)このような構造化は、意味が関係の中で形成されるという相互性を可視化するものであり、単なる勝ち負けの可視化ではなく、「意味の交換」を構造として捉える試みです。さらに、じゃんけんという形式自体も単なる遊びではなく、虫拳に代表されるように古代中国の儀礼的な起源を持ち、文化的象徴性を帯びた身体的実践の一種です(参考14)。IMREはこの構造を、治療における象徴的やりとりの比喩として導入し、身体性・関係性・意味生成を再構成しようとしています。

2.「得気」すら手段である──気の調整を本質に据える

従来、鍼灸の科学化においては、得気(鍼の響き)や経穴の特異性、刺入の深さ、鍼の保持時間といった因子が評価の対象とされてきました。しかしこうした評価は、治療がもともと持つ文脈依存性や関係性の重層性を分離しにくいという特性をしばしば無視し、明確な評価指標を得にくいという限界に直面してきました(参考15)。IMREは、まさにこの「分離不能な意味の複層性」に応答する形で設計されたモデルです。堀池信夫は、古代中国における「気」の思想に基づき、鍼灸とはあくまで手段にすぎず、本質は「気の調整」にあると指摘しています(参考16)。これは、鍉鍼による無痛刺激や、触れるだけの介入であっても治療が成立するという事実とも整合します。IMREは、物理的な強度や介入そのものよりも、「関係性のなかで意味がどう形成されたか」という視点を重視した評価モデルです。

3.IMREは「物語」をスコア化するモデルである

IMREは、単なる点数の合計ではなく、施術者と患者のあいだで紡がれる治療のプロセスそのものを「物語」として構造的に評価するモデルです。治療においては、

期待が語られ、

刺激が選ばれ、

信念が込められ、

満足が生まれ、

そしてズレが補正される。

この一連のプロセスは、伝統医療における意味生成の核心です。IMREはそれをスコアとして可視化し、再利用可能な構造的知識として記録・継承することを目指しています。この「物語のスコア化」という発想は、AIが小説を自動生成し、文学賞を受賞するような時代背景とも接続しています。今や「語ること」自体の希少性が薄れつつある中で、重要なのは「どのような関係性のなかで意味を持った語りなのか」という構造です。IMREは、語りと反応が交差する関係性そのものを評価対象とすることで、ナラティブ・メディスンを「共感」や「感受性」ではなく、構造的なプロセスとして再定義しようとする臨床フレームです。これは、Narrative-Based Medicine(NBM)の立場を継承しつつ、Trisha Greenhalghらが述べるようにEBMとの対立ではなく補完的関係として捉える視点に基づいています(参考17)。IMREはその理論的課題に対して、「構造を評価できるスコアモデル」という実装的な回答を提示します。特に特徴的なのは、IMREが「意味ある瞬間」をナラティブ・タグとして記録できる点です。たとえば、

「鍼が怖かったけど、意外と心地よかった」

「腰に刺したツボが効いた気がする」

「話を聞いてもらえて安心した」

といった患者の語りは、満足度や信頼関係の変化を示す貴重な手がかりです。施術者側も、

「ツボが脈と一致していた」

「響きが深く、手ごたえがあった」

「施術後に笑顔が見られた」

などの主観的感覚を記録することで、自己評価や刺激評価を補完できます。これらのタグはスコアに反映される補助情報であり、「調整点(補正値)」として活用可能です。さらにIMREは、点数が変化すること自体が関係性の変化を示すという、動的な評価モデルでもあります。たとえば、1回目で患者が低いスコアをつけた場合、施術者はより慎重かつ謙虚に次回に臨む傾向があります。つまりIMREスコアは次の治療をどう組み立てるかという対話の媒介でもあるのです。このとき重要になるのが、「調整点(補正値)」です。これは、施術者と患者のスコアのあいだに生じたズレや共鳴の深さを構造的に捉え、それを補正することでスコアに意味を与える仕組みです。以下の図はその調整点の役割を示したものです。このように、IMREは単なる評価スコアではなく、臨床の意味生成と関係構築を動的に可視化するモデルであり、数値の高低ではなく、背景にあるズレ・共鳴・変化のプロセスこそが評価の本質だといえるのです。

4.IMREは流派を超えて使える「共通言語」である

IMREは、特定の治療法や流派に依存しない設計となっており、中医学的アプローチ、経絡治療、トリガーポイント療法、現代鍼灸など、いずれの方法論においても適用可能です。施術者の意図、患者の期待、治療結果の受け止め方という共通の構造がある限り、本モデルは流派間の比較、教育評価、自己研鑽のための共通言語として機能します。

5.IMREは「意味と関係の構造化」モデルである

IMREの本質は、数値の正確さではなく、意味と関係の生成過程をどのように構造化し、未来へと継承可能な知とするかという問いにあります。これは、単なる「効果測定」を超え、施術者と患者がともに意味を生成していくプロセスそのものを評価する枠組みです。実際、近年のAI医療研究でも、「意味生成」や「文脈理解」の重要性が再評価されています。たとえば中国では、中医学の診断プロセスにアブダクション(仮説生成)を活用する「ABL-TCM(Abductive Learning for Traditional Chinese Medicine)」という手法が提案され、知識と仮説の連携に基づく推論構造が再設計されています(参考18)。また、説明可能なAI対話モデル「CODEL(Contextualized Dialogue with Explainability in Healthcare)」のように、文脈と関係性を組み込んだ対話設計の試みも進んでいます(参考19)。これらの研究はいずれも、従来の因果モデルでは捉えきれなかった「意味」と「関係」の生成を扱うものであり、IMREはこうした国際的潮流と呼応しつつ、伝統医療における実践知を現代的な評価フレームとして再構成する試みです。AI・ビッグデータ時代においても、関係性の質や主観的意味が治療の鍵を握るという視点を、構造的かつ評価可能な形で提示する新たな道を切り拓こうとしています。つまりIMREとは、意味と関係にタグを打つための最初の道具であり、それによって人間しかできないことをAI時代に橋渡しする枠組みでもあるのです。

6. IMREモデルの限界と留意点

この評価スコアは主観スコアであるため絶対的な数値ではなく、あくまで文脈と関係性の中での翻訳記号となります。そのため同じ数値でも異なる意味を持ちうるため、解釈には注意が必要とです。

- 評価の対象は“効果”ではなく意味: IMREは治療効果そのものを科学的に測定するものではなく、「意味形成」「納得感」「関係性の変化」など、主観的・文脈的な側面を可視化するツールでああるため、RCTや薬理学的効果と直接比較できるものではありません。

- 評価結果の汎用性には限界:評価構造は特定の文化的・診療文脈に依存するため、他の場面にそのまま適用するには調整が必要です。スコアは比較可能性を担保するものではなく、診療支援・自己内省・臨床教育の補助ツールとして位置づけるべきでしょう。

- 施術者や患者によるゲーム化の可能性 :スコアが評価指標になることで、施術者・患者ともに無意識的に数値を“操作”する可能性があります(満足度ボーナス狙いなど)。 そのため、定性的コメントやセラピストの振り返りを併用するなど、バランスの取れた解釈が求められます。

IMREの応用可能性:伝統医学・補完医療への展開

IMRE(意味と関係の統合評価モデル)は、鍼灸臨床から生まれたモデルですが、その構造は他の伝統医療や主観的医療領域、さらには慢性疾患や症候群など、より広い医療文脈にも柔軟に応用することができます。というのも、IMREが評価の対象としているのは「技術そのものの客観性」ではなく、「意味と関係性の生成過程」だからです。以下に、具体的な応用可能性を示します。

1.漢方医学への応用

漢方医学では、患者の「証」に基づいた弁証施治が行われますが、処方内容の正しさや薬理作用の有無以上に、

といった関係的・主観的な体験の重層性が、治療満足度や継続性に大きく影響します。このような構造は、IMREが提示する「期待 → 信念 → 満足 → 調整」という評価の流れと非常に親和性が高く、漢方診療においても、診断や服薬体験の意味を再評価する新たな視点として活用可能です。

2.アーユルヴェーダ・ユナニ医学・チベット医学など

これらの伝統医学は、西洋医学とは異なる独自の世界観・診断体系・治療文脈を持っています。施術者や医師の信念体系、治療説明、儀式的要素が患者体験と深く結びついている点で、IMREのアプローチ(=意味と文脈の構造化)はきわめて親和的です。たとえばアーユルヴェーダにおけるトリ・ドーシャのバランスや、ユナニ医学の体液理論なども、施術者が何を根拠にどのように選択し、患者がそれをどう受け取ったのかというプロセスを記述する上で、IMREの構造が有効に機能します。

3.ホメオパシー・エネルギー療法など

このような施術領域では、効果の機序や再現性がしばしば議論の対象になりますが、IMREは「効果の意味構造」に注目するため、以下のような問いに対して評価を行うことができます。

なぜこの患者がこの施術に納得したのか

どのような文脈で信頼関係が構築されたのか

とくに、プラセボ効果が強く働く領域では、期待と満足の関係性やズレを可視化・補正する仕組みが極めて有効です。また、IMREにおける「調整点」は、こうした施術における“文脈の力”を分析するためのツールとしても活用できる可能性を秘めています。

4.意味と関係を測るフレームワークとしての拡張性

IMREは、「刺激」や「技術」の正当性を評価するものではなく、それらがどのように理解され、受け取られ、納得されたかというプロセスをスコア化します。この評価視点は、以下のような新たな展開につながります。

複雑系医療における動的評価フレーム

関係性医療における共感や信頼の可視化

伝統医療と現代医療の橋渡しとしての共通構造

こうした視点により、IMREは国際的な医療評価の議論に対しても、実践的かつ哲学的な貢献を行う可能性があります。

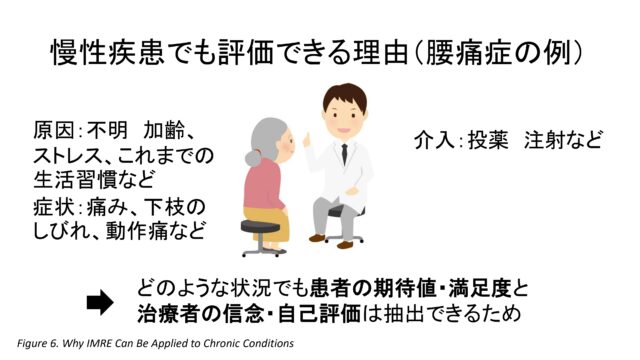

5.慢性疾患・精神疾患・症候群への応用可能性

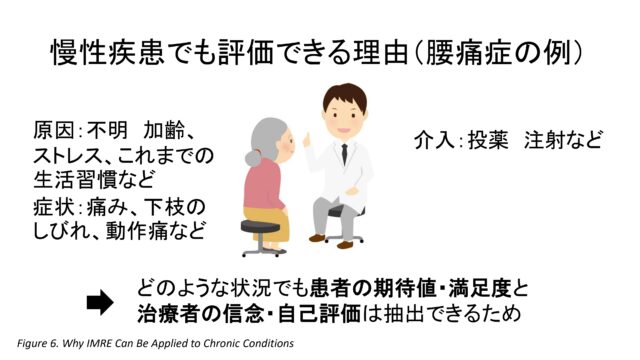

精神疾患や慢性疾患、機能性症候群といった領域では、従来のEBM的な評価手法が限界に直面しています。これらの疾患は、多くの場合、明確な診断マーカーが存在せず、症状は個人差が大きく、治療に対する反応も一様ではありません。加えて、「どのような介入が」「何に対して」「どの程度効果があったのか」を客観的に定義することが困難です。つまり、「何をもって治療とするか」「どこに効果があったと見なすか」は、患者の期待や納得、施術者との関係性といった主観的・文脈的要素によって大きく左右されるのです。

IMREは、こうした測定不能とされてきた領域に対し、「意味」と「関係」の構造に着目し、それらを可視化・スコア化することで、評価と再構築の可能性を提示するものです。たとえば、線維筋痛症、慢性疲労症候群(ME/CFS)、過敏性腸症候群(IBS)、機能性ディスペプシア、自律神経失調症、さらにはうつ病や適応障害などの精神疾患も、治療プロセスにおいては「納得感」や「信頼関係」がアウトカムに直結する要素であり、IMREが示すような構造的な記述・評価が有効に機能する可能性があります。(Figure6)

特に、医師や施術者が「ちゃんと話を聞いてくれなかった」「説明してくれなかった」「適当に診断された」という患者の実感は、評価されることなく放置されがちですが、まさにそれらは「関係性のズレ」の可視化の瞬間であり、IMREではそれを「調整点」として具体的に扱うことが可能です。これは、患者の語りと治療者の意図がどのように交差し、あるいはすれ違ったかを、構造的に反映するための枠組みです。

このように、IMREは「治ったかどうか」よりも、「どのように支えられたか」「どのような意味が共有されたか」を記述・評価するモデルとして、以下のような強みを持ちます。

- 治療プロセスを構造的に記録できる

- 患者の主観評価と施術者の自己評価を並置できる

- 関係性のズレを調整点としてスコア化できる

- 教育や研究にも活用可能な「内省支援ツール」として機能する

このように、IMREは鍼灸という出発点を持ちつつも、その枠を越えて、主観的症候や医療的あいまいさを含む多くの医療場面における「意味の構造化モデル」としての汎用性を持っており、今後の実証研究によってその妥当性がさらに検証されていくことが期待されます。

IMREの仮説とその検証方法

仮説(Hypothesis)

IMRE(意味と関係の統合評価モデル)は、鍼灸治療における主観的な評価(期待値、満足度、施術者自己評価)と、その関係性の構造(期待 → 信念 → 満足 → 調整)が、治療プロセスを通じて一定のパターンを示すことを前提に設計されています。本パイロット研究では、以下のような仮説を立てています。

H1: 初回および2回目の施術では、IMREスコア(期待値+満足度+施術者評価+調整点)は不安定であり、患者の期待と満足の間にギャップが生じやすい。

H2: 3回目以降、患者と施術者の関係性が安定化し、IMREスコアの整合性(=期待と満足の一致度)が高まる。

H3: IMREスコアの安定化とともに、客観的な生体指標(心拍、血圧など)にも改善傾向が見られる。

H4: 評価項目において、施術者と患者のスコアが整合しているケースほど、生体反応(心拍・血圧)の安定や改善が得られやすい。

H5: 5回目まで継続した症例では、主観的評価と生体データの間に中〜強度の相関が見られる。

検証方法(Method)

1. IMREスコア構成要素

施術前:患者期待値(1〜5点)

施術後:患者満足度(1〜5点)

施術後:施術者の自己評価(1〜5点)

調整点:±2点程度(関係性のズレやギャップ補正)

2. バイタル測定(客観指標)

心拍数(スマートウォッチやパルスオキシメーター)

血圧(市販の電子血圧計)

3. 気象データ(補助的変数)

4. 記録・集計・分析

意義と展望

このパイロット研究は、IMREの実装に向けた第一歩であり、鍼灸臨床における「主観 × 関係性 × 生体反応」という三層構造を簡易に記録・共有・分析する可能性を探るものです。得られた結果に有意な傾向が認められた場合、より大規模な実証研究や学会発表へと発展させ、大学・研究機関との連携も視野に入れています。IMREは、主観的な「気」の変化や治療文脈における関係性の質を、再現性をもって記述するためのモデルであり、今後の臨床教育、AI診療支援、伝統医学研究の発展においても重要な基盤となることが期待されます。

※なお、本パイロット研究は観察研究として位置づけられ、実施にあたってはインフォームド・コンセントの取得、匿名化、オプトアウトの説明など、国内の研究倫理指針に準拠して適切な倫理的配慮を行った上で進められます。

IMREが問うもの:科学と意味のあいだに橋を架ける

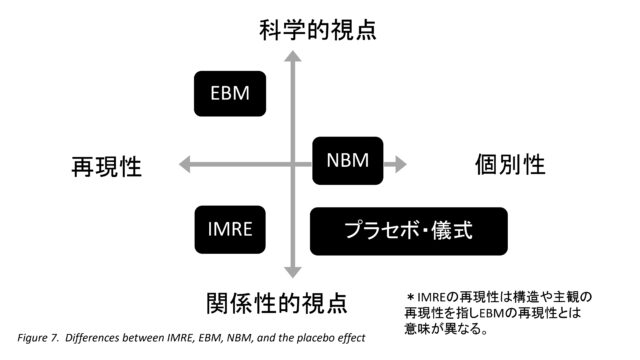

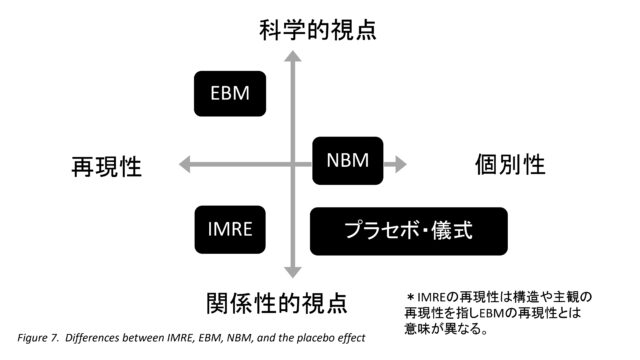

IMREは、決して「鍼灸が効くかどうか」を単純に判定するためのツールではありません。むしろその本質は、「なぜある治療が納得され、続けられ、意味を持つのか?」という問いへの応答にあります。「期待」「信念」「満足」といった評価項目は、いずれも一見すると主観的で曖昧に見えるかもしれません。しかし、それらはすべて、「人が人に何かをし、どのように受け取られたか」という臨床の根源的な構造を映し出す要素です。これまでの科学は、客観性・再現性・因果性を評価軸の中心に据えて発展してきました。その中で、主観的な経験や関係性、語りや納得感といった要素は、評価の対象から排除されるか、周辺的なものとして扱われてきた側面があります。しかし、近年の医療人文学や医療社会学、ナラティブ・メディスン、プラセボ研究の領域では、こうした「意味生成」や「文脈への応答」といった視点の重要性が再び注目されています。IMREは、こうした知の流れと共鳴しつつ、語られた経験を「構造化可能な評価項目」として捉え直し、臨床におけるもうひとつのリアリティを可視化することを目指します。(Figure7)治療の納得感、共鳴、関係の質といった主観的要素を、抽象的かつ再現可能な構造として記述することで、「意味を持つ医療」の再構築へとつなげる新たな道筋を提案します。これは、単に臨床評価を再設計するという技術的な挑戦にとどまらず、「科学とは何を測ろうとする営みなのか?」「治療とは何を伝え合う関係性なのか?」という根源的な哲学的問いに向き合う実践でもあります。IMREが実践の現場から生まれたという事実は、このモデルが単なる理論上の空想ではなく、現実の臨床で繰り返し立ち上がってきた問いと直面しながら練られてきたことを示しています。臨床という場において、言葉にならない気配や、関係のうちに生まれる感覚を、あえて構造として記述してみる。学術の言葉でそれを再定義し、問いとして社会に投げかける。その行為自体が、科学と人間性のあいだに長く横たわってきた沈黙に、ひとつの声を与えるものになると信じています。

まとめと展望:IMREがひらく未来へ

IMRE(Integrated Meaning–Relational Evaluation/意味と関係の統合評価モデル)は、鍼灸という実践に内在する「意味」「関係性」「構造化されにくい主観的なやりとり」を、あえてスコアという形式に落とし込むことで、可視化・共有・学習可能にしようとする試みです。その評価対象は、治療行為そのものではなく、それを取り巻く期待・信念・納得・満足・ズレといった、言語や数値に変換しにくい要素にあります。これは従来のEBM的評価観とは異なり、「意味の生成過程そのものを評価対象とする」という、まったく新しいアプローチです。

1.実証研究とリアルデータ連携

今後、IMREを用いた観察研究・相関分析・質的データとの統合を進めていく予定です。心拍変動(HRV)、気象データ、サーモグラフィー、経穴部位の生体反応などとの連携により、「文脈と生理反応の照合」という新たな評価枠が開かれます。このようなリアルワールドデータとの融合的アプローチにより、IMREは「主観的でありながら再現可能な評価モデル」として、その可能性をさらに拡張していきます。

2.教育ツールとしての展開

IMREは、施術者が自身の信念と患者の受け止め方のズレをフィードバックとして受け取り、自己を調整・学習できる構造を持っています。とくに若手施術者にとって、「自信のなさ」がそのまま成長の余白として機能する設計は、謙虚さと探究心を育てる教育ツールとしても応用可能です。また、師匠や先輩との対話の中で「自己評価の上限」を設定できるという点も、伝統的な師弟関係を活かした教育評価の仕組みとして、重要な意義を持っています。

3.公衆衛生・社会医療の視点から

IMREのようなモデルは、公衆衛生や地域医療の文脈においても応用可能です。患者の「期待」や「納得感」「満足感」は、単なる感想にとどまらず、継続的なケアへの信頼や、生活の質(QOL)に影響する主観的評価指標となります。IMREは、こうした見えにくい主観を構造化することで、医療者と患者が評価を共有し、ともにケアを構築する仕組みを提供します。このような主観的評価の共有は、とくに慢性疾患ケアや在宅医療の現場において、医療の継続性や患者のQOL向上に資するものとして注目されており、患者体験が安全性や治療効果とも正の相関を持つことが複数の研究で示されています(参考20)。また、てんかん患者を対象とした研究では、文脈的・対人的な配慮の不足が、推奨ケアの実施率やケアの質のばらつきに影響を与えている可能性が指摘されています(参考21)。これは、主観的経験を軽視した医療が、結果的に質の低下を招くという、きわめて示唆的な事例です。さらに、IMREが重視する「期待」や「関係性」といった要素は、健康の社会的決定要因(SDH: Social Determinants of Health)とも密接に関係しており、医療を「信頼に基づく社会的ケアのプロセス」として再設計するうえでも、有効な補助線となるでしょう(参考22)。

4.Beyond the EBM, Beyond the NBM, Beyond the Narrative… and Back to the Roots.

IMREのようなモデルが、これまで十分に構想されてこなかった背景には、「科学的」とされる評価が細分化と数量化に偏りすぎていたという事情があります。症状、因果、作用機序、アウトカム──それらをバラバラに切り分けて評価する手法は、再現性と明快さをもたらす一方で、意味の構造や文脈の力を捉える視点を弱めてきたとも言えます。しかし本来、鍼灸や伝統医学の実践は、複雑な現象を抽象化し、意味の秩序を与える知の営みでした。IMREは、その抽象力を評価の領域にまで取り戻す試みです。

Beyond the EBM, Beyond the NBM, Beyond the Narrative… and Back to the Roots.

IMREは、根拠(EBM)を超え、物語(NBM)を超え、構造化された意味の中に還っていくモデルです。鍼灸医学とは、そもそもこの複雑な世界を抽象化し、意味と手法の関係性を見出す実践知の体系でした。そして、その抽象力こそが伝統医学の叡智であり、また、人間にしかできない営みでもあります。AIが情報処理を高度に代替する時代においても、意味を構造化し、関係性を創造する能力は、人間固有の知の領域であり続けるはずです。IMREは、その能力を評価し、鍛え、共有するための、小さな道具です。そしてそれは、鍼灸医学の未来をつくるだけでなく、医療の原点に立ち返るためのひとつの「帰路」となることを目指しています。

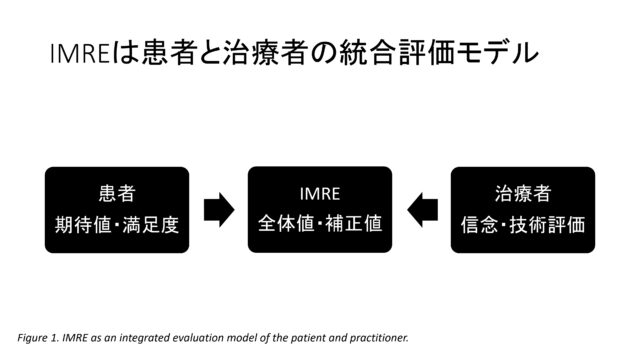

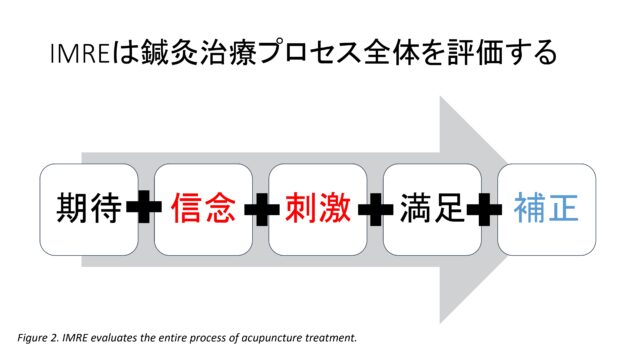

5.実務家と研究者が協働する未来予想:オープンサイエンスに基づく知の共創モデル

本モデルは、オープンサイエンスの理念に基づいて構想された、実務家と研究者が協働しながら知を創出・検証していくための枠組みです。ここでは「知的財産の独占」ではなく、「だれのものでもない知」を社会に開かれた形で扱いながら、互いの役割を補完し合うことを目指しています。まず、実務家(現場)においては、日々の臨床や実践の中で新しい着想や仮説が生まれます。そうしたアイデアは、パイロット的な研究や初期的な評価を通じて具体化されます。この段階では知的財産権の主張は行わず、アイデアの自由な共有を前提とします。ただし、アイデアを提示した人物の名前や発想の記録は残り、実績としての信用や信頼が蓄積されていきます。さらに、そのアイデアが実証されることで、実務への展開や商品化への連携の道も開かれます。一方、大学や研究所などの研究者サイドでは、実務家から生まれたアイデアを受け取り、それを統計解析や理論構築を通じて客観的に検証していきます。この検証の過程では、研究者の側に論文化や学術的な成果の権利が付与されますが、それはあくまでも「証明した責任」に基づくものと考えられます。実証可能な仮説やデータに接続できるという点で、研究者側にも大きなメリットがあります。(Figure8)

このような構造をとることで、臨床現場から生まれた実践知が社会的知へと昇華され、アカデミアの側も現場に根ざした研究資源を得ることができます。相互の信頼と倫理に支えられたこのモデルは、知の独占ではなく、開かれた共創を促進する仕組みといえるでしょう。補足として、「知的財産の放棄」とは、単に権利を放棄することではなく、アイデア提供者の名前や思想が記録されることで、信用の蓄積や社会的意義が残るという考え方に基づいています。そのため、これは損失ではなく、未来への投資であり、後の再連携や実装フェーズにおける再評価の可能性も十分に含まれています。このような知の分業と共創のモデルは、臨床と研究の新しい橋渡しとなり、個人の志と社会の知的資産を両立させる道を切り拓いていくと考えています。私はこれからも、もっともっと鍼灸臨床が発展するよう願いこのような考えを持つに至りました。

私はこのモデルのようなアイデアのストックをあと10個ほど持っており、臨床の合間を見ながら、随時ブログやプレプリントというかたちで発表していく予定です。本モデルを活用した研究や協働に興味がある方は、以下までご連絡ください。

田無北口鍼灸院 白石健二郎 電話042-497-4586 メールkenjiroushiraishi@hotmail.co.jp

参考文献

1,Mayo-Wilson, E., Hopewell, S., Moher, D., Schulz, K. F., Altman, D. G., Chan, A.-W., et al. (2025). CONSORT 2025 Explanation and Elaboration: updated guidance for reporting parallel group randomised trials. Nature Medicine, 30, Article 635. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03635-5

2,World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional Chinese medicine: acupuncture. Geneva: WHO. https://iris.who.int/handle/10665/44353

3,Stener-Victorin, E., Carvalho, L. A., & Yuan, J. (2015). Manual and Electrical Needle Stimulation in Acupuncture Research: Pitfalls and Challenges of Heterogeneity. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(3), 113–120. https://doi.org/10.1089/acm.2014.0186

4, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2014). Evidence Map of Acupuncture. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK185072/

5,Lu, L., Zhang, Y., et al. (2022). Acupuncture evidence is underused in clinical practice and health policy. BMJ, 376:e067475. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067475

6,Langevin, H. M., Wayne, P. M., MacPherson, H., et al. (2011). Paradoxes in acupuncture research: strategies for moving forward. BMC Complement Altern Med, 11:22. https://doi.org/10.1186/1472-6882-11-22

7,Kaptchuk, T. J., Kelley, J. M., Conboy, L. A., Davis, R. B., Kerr, C. E., Jacobson, E. E., … & Lembo, A. J. (2009).

“Maybe I Made Up the Whole Thing”: Placebos and Patients’ Experiences in a Randomized Controlled Trial. Culture, Medicine and Psychiatry, 33(3), 382–411. https://doi.org/10.1007/s11013-009-9141-7

8,Nakano, S. (中野 重行) (2013).

Factors Involved in the Placebo Effect (Response). Yakuri to Chiryo (Pharmacology and Therapeutics), 41(8), 723–728.

[プラセボ効果(反応)に関与する要因]. https://www.apmc.jp/book/sanko_pdf/s1-d-105.pdf

9,Charon, R. (2004).

Narrative and Medicine. The New England Journal of Medicine, 350(9), 862–864. https://doi.org/10.1056/NEJMp038249

10,荘子(著), 池田 知久(訳)(2013).

『荘子 ― 内篇・外篇・雑篇』講談社学術文庫.

※参照箇所:「斉物論」―「天地与我並生、万物与我為一」

11,老子(著), 蜂屋 邦夫(訳)(1994).

『老子』岩波文庫.

※参照箇所:第四十二章―「万物は陰を負い、陽を抱きて中和を為す」

12,中村元(訳)(1980). 『ブッダ最後の旅―大パリニッバーナ経』岩波文庫.(原典:パーリ語『Mahāparinibbāna Sutta』)

13,Kleinman, A. (1980). Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley: University of California Press.(=邦訳:アーサー・クラインマン(著), 大橋英寿ほか訳『臨床人類学:文化のなかの病者と治療者』河出書房新社, 2021年)

14,Hattori, T., Hosoe, M., & Ishiguro, Y. (2003). Cultural Aspects and Mathematical Analysis of Rock-Paper-Scissors. Undergraduate Thesis, Department of Mathematical and Information Sciences, Nanzan University. Retrieved from https://www.st.nanzan-u.ac.jp/info/gr-thesis/ms/2006/osaki/03mm015.pdf

15,Shi, G.-X., Yang, X.-M., Liu, C.-Z., & Wang, L.-P. (2012). Factors contributing to therapeutic effects evaluated in acupuncture clinical trials. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012, Article ID 157562. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404896/

16,Horiike, N. (2000). Qi and Water Cosmology: Ancient Chinese Concepts of the Body and Medicine. In T. Noguchi (Ed.), Series Daoism, Vol. 3: The Daoist View of Life and the Body (pp. 29–44). Tokyo: Shunjūsha. (In Japanese)

17,Greenhalgh, T., & Hurwitz, B. (1999). Narrative based medicine: Why study narrative? BMJ, 318(7179), 323–325. https://doi.org/10.1136/bmj.318.7179.323

18,Wang, M., Zhang, C., Sun, M., Li, X., & Cao, Z. (2024). Abductive Learning for Traditional Chinese Medicine. Proceedings of the 2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), 1–8. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10664593

19,Lu, Y., Zhang, M., Liu, R., & Xu, T. (2025). CODEL: Enhancing Contextualized Dialogue in Health Communication with Explainable AI. Journal of Medical Internet Research, 27, e55341. https://www.jmir.org/2025/1/e55341/

20,Doyle, C., Lennox, L., & Bell, D. (2013). A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open, 3(1), e001570. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001570

21, Pugh, M. J. V., et al. (2011). Quality of care for epilepsy in the US: A cohort study using the QUIET measure. BMC Health Services Research, 11(1), 1. https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-1

22,WHO. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1

教育ツールとしての可能性と未来展望

教育ツールとしての可能性と未来展望