「ストレートネックが原因ですか?」というご質問に対して。と、その対策。

ここ最近、弊所のクライアントさんから「整形外科でストレートネックだと指摘された。首や肩が痛い、自律神経の不調などはそれが原因ですか?」と質問されることが多いです。結論から言いますと答えは「よくわからない。ただストレートネックは不調の原因になりうる。」とお答えすることが多いです。ストレートネックについてまとめていきます。

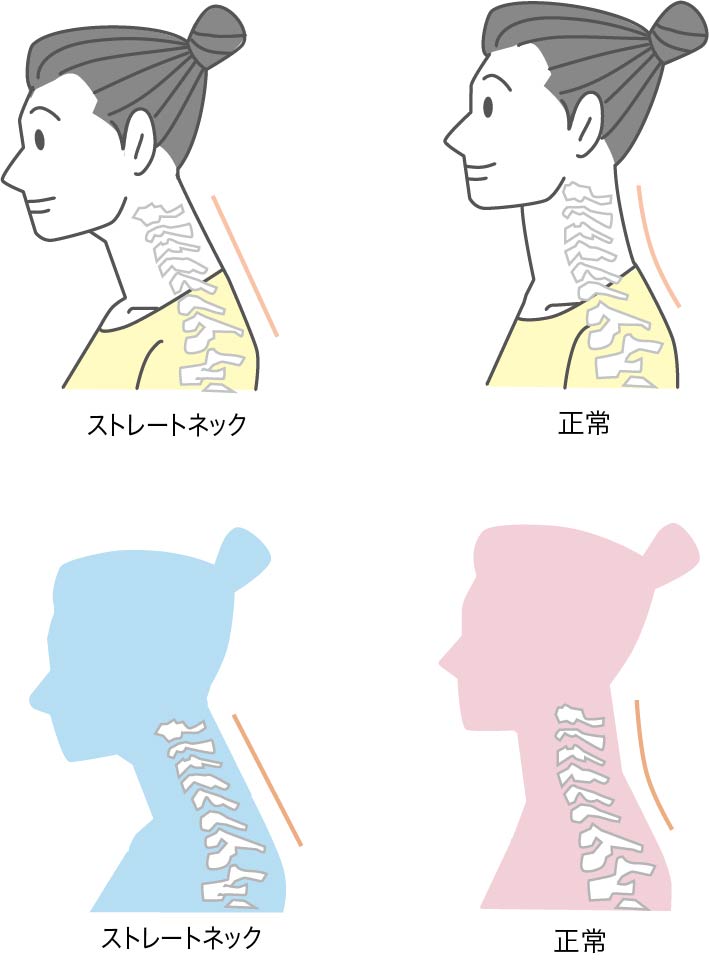

ストレートネックとは何か?

まずは定義を探すことが重要です。日本整形外科学会のページを検索してもストレートネックという言葉は見つかりませんでした。アメリカ医師会の権威ある雑誌JAMA(ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・メディカル・アソシエーション)の論文を参照します。(参考1)そこでは以下のように表現されていました。

生理的な頸部の前彎曲線の喪失による、異常な脊椎アライメントに関連する一般的な変性疾患。

→病名というよりは概念・状態を表す言葉だと思うといいかもしれません。湾曲がまっすぐだとストレートネックだと呼ばれ、逆に湾曲がきつすぎるとスワンネックと呼ばれます。どちらもあまりよい状態ではないとされています。

なぜ整形外科医の先生は「ストレートネック」という言葉をよく使うのか?

整形外科学会のHPにはストレートネックという言葉は定義されていないのですが、整形外科医の先生はよくストレートネックだという説明をする印象があります。(統計ではなくあくまでも私の印象論です。)なぜそう説明するか?以下考察してみたいと思います。

・医師は「骨盤矯正」や「免疫力」という言葉は医学用語でないため使うのを嫌がる。しかしストレートネックは医学的な根拠がある。(そのためJAMAなどにも取り上げられる。)

・レントゲン所見から説明しやすい。「頸椎がまっすぐだから痛みが出ている。」→ 説明としてわかりやすいため患者の理解や納得も得られやすい。それだけが原因でないことは医師も分かっているがわかりやすく説明している。

上記のような理由からではないでしょうか?実際にJAMAの論文(参考1)でも2006年から2018年に男女ともにストレートネックとスワンネックの割合が増加している。ストレートネックに関しては12年で10%程度割合が増加している。その原因はパソコンやスマホのやり過ぎなど生活習慣の変化が疑われる。などが指摘されています。つまり、ストレートネックだから、という理由は説明しやすいのです。しかし一つの疑問が浮かびます。

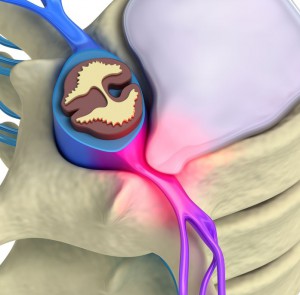

ストレートネックだから痛み・不調が出るとは限らない

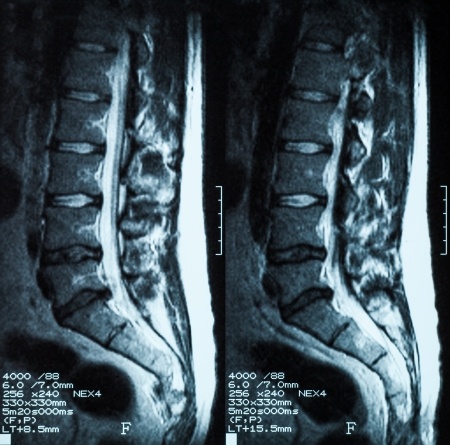

ストレートネックやスワンネックだったとしても不調が出るとは限りません。ヘルニアや脊柱管狭窄症も同じです。筋肉が柔らかい状態で可動域が正常であるならば不調は出ないケースも多く、それらが原因で症状が出るかどうかは、よくわからないのです。実際、厚生労働省も85%の腰痛は原因不明だと明言しています。(参考2)私自身も腰部MRIを撮影したところヘルニアの可能性を医師から指摘されたことがあります。それらがあれば将来的な腰痛や不調につながる可能性がありますが、すぐに痛みなどの症状が出ることはないです。普通に生活できています。ヘルニアがあっても腰痛が出ない人はいます。同じようにストレートネックやスワンネックでも首の不調が出ない人はたくさんいます。しかし皆さんお医者さんにストレートネックだと指摘されるとずいぶんと気にしてしまう方もいるようです。症状が出ていなければそこまで心配しなくても大丈夫なのですが。

ストレートネックを改善するために何をすべきか?

まずは必ず医師や専門家に相談し、個別のアドバイスを受けるようにしましょう。そのうえで以下の方法が役立つかもしれません。

1:適切な姿勢の維持: 頭が前に出たり、肩が丸まったりしないように、正しい姿勢を保つことが重要です。デスクワークをする際には、モニターの高さや椅子の高さを調整し、背中をしっかりと支えるクッションを使うことが役立ちます。

2:ストレッチとエクササイズ 首と肩の筋肉を強化し、柔軟性を改善するために、医師や理学療法士が勧めるストレッチとエクササイズを行いましょう。特に、首、肩、背中の筋肉を鍛えることが大切です。首そのものをどうにかするよりも首に負担をかけない方法例えば、ぶら下がり健康法や水泳などをお勧めします。

3:リラクセーション法: ストレスがストレートネックの原因になることがあるため、リラクセーション法を実践することが重要です。瞑想、深呼吸、ヨガ、プログレッシブ・マッスル・リラクセーション、鍼治療などが役立つでしょう。

4:体重管理 過体重は首の負担を増加させる要因となります。健康的な体重を維持し、適切な運動を行うことがストレートネックの予防と治療に役立ちます。

5:ポストラルトレーニング: 専門家が指導するポストラルトレーニングプログラムを受けることで、正しい姿勢を維持しやすくなります。(参考3)

6:痛み管理 ストレートネックが痛みを伴う場合、医師の指導の下で適切な痛み管理方法を採用することが大切です。場合によっては薬物療法もありうるでしょう。痛みが軽減されると、運動やストレッチが行いやすくなります。

7:医師の診断とアドバイス ストレートネックの症状が慢性的で重度の場合、医師の診察と治療を受けることが不可欠です。医師は適切な治療法や必要な検査を指示し、症状を管理します。

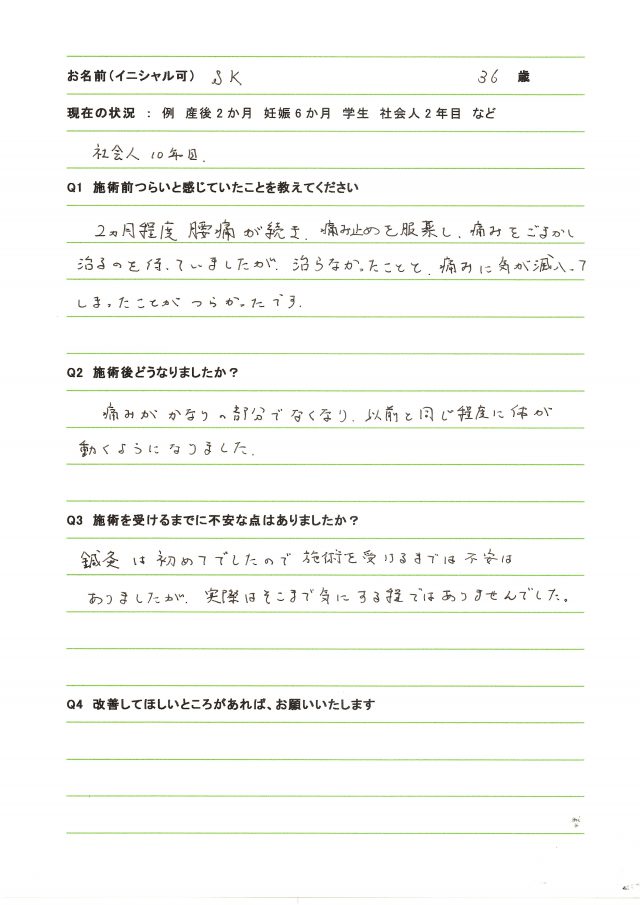

田無北口鍼灸院でも緊張の改善や痛みの管理、運動指導などを通してストレートネックの改善をお手伝いできます。仕事や生活習慣などを細かくお聞きし適切なアドバイスも行います。お困りの方は一度ご相談ください。

参考2:厚生労働省 腰痛対策

What Can the History and Physical Examination Tell Us About Low Back Pain?

参考3:ポストラルトレーニングは、姿勢を改善するために行われるトレーニングや運動のことを指します。

・ 痛みの抑制

・ 痛みの抑制

第一回 平成28年06月09日

第一回 平成28年06月09日