YouTube動画:鍼灸治療の強み・弱みについてお話します。

YOUTUBE原稿など含めこちらに掲載しておきます。動画は↑よりご覧ください。

■サムネイル

YOUTUBE原稿など含めこちらに掲載しておきます。動画は↑よりご覧ください。

■サムネイル

の重要性.jpg)

YOUTUBE原稿など含めこちらに掲載しておきます。動画は↑よりご覧ください。

■サムネイル

「積極的傾聴(Active Listening)」とは、米国の心理学者でカウンセリングの大家であるカール・ロジャーズ(Carl Rogers)によって提唱されました。ロジャーズは、自らがカウンセリングを行った多くの事例(クライエント)を分析し、カウンセリングが有効であった事例に共通していた、聴く側の3要素として「共感的理解」、「無条件の肯定的関心」、「自己一致」をあげ、これらの人間尊重の態度に基づくカウンセリングを提唱しました。

ロジャーズの3原則

1.共感的理解 (empathy, empathic understanding)

相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとする。

2.無条件の肯定的関心 (unconditional positive regard)

相手の話を善悪の評価、好き嫌いの評価を入れずに聴く。相手の話を否定せず、なぜそのように考えるようになったのか、その背景に肯定的な関心を持って聴く。そのことによって、話し手は安心して話ができる。

3.自己一致 (congruence)

聴き手が相手に対しても、自分に対しても真摯な態度で、話が分かりにくい時は分かりにくいことを伝え、真意を確認する。分からないことをそのままにしておくことは、自己一致に反する。

慢性腰痛や、鬱状態、自律神経失調症、コロナ後遺症など原因が複雑で、予測が立ちづらく、治りづらい疾患が増え続けています。鍼灸院ではタッチセラピーで安心感を与え、またその人の個別性にフォーカスし問題を整理したり、問題解決のためのお手伝いが出来ます。そのためどこへ行っても良くならない人を良くする事が出来ます。

不確実性や複雑性を表す言葉、VUCA(ブーカ)とは?

90年代に軍事用語として生まれビジネス領域で広がって、2016年のダポス会議で使われひろくひられるようになった言葉です。以下の4つのキーワードの頭文字をつなげた言葉です。

Volatility(変動制):テクノロジーがかつてないスピードで進化していて急速な変化が社会に生じている状況。便利な一方情報共有におけるリスクのバランスなどが十分にわかっていない。

Uncertainty(不確実性):数か月後や数年後にどうなっているかわからない状況。組織の統廃合が進み、盤石な組織が今後も続くかどうかが分からない。

Complexity(複雑性):問題に対処しようとしても様座な要因がありすぐに解決できない。あるいはこれまでの方法では解決できない。因果関係でシンプルに解決できない問題が多い。

Ambiguity(曖昧性):物事の因果関係がはっきりせず前例がない中で先に進んでいかなければならない状況。これまでは前例があったり正解がはっきりしていたが多様な価値観の中で柔軟に取り組むことが求められている。(参考1)

元々は医療に特化した用語ではないのですが「医療におけるVUCA」も語られるようになってきました。

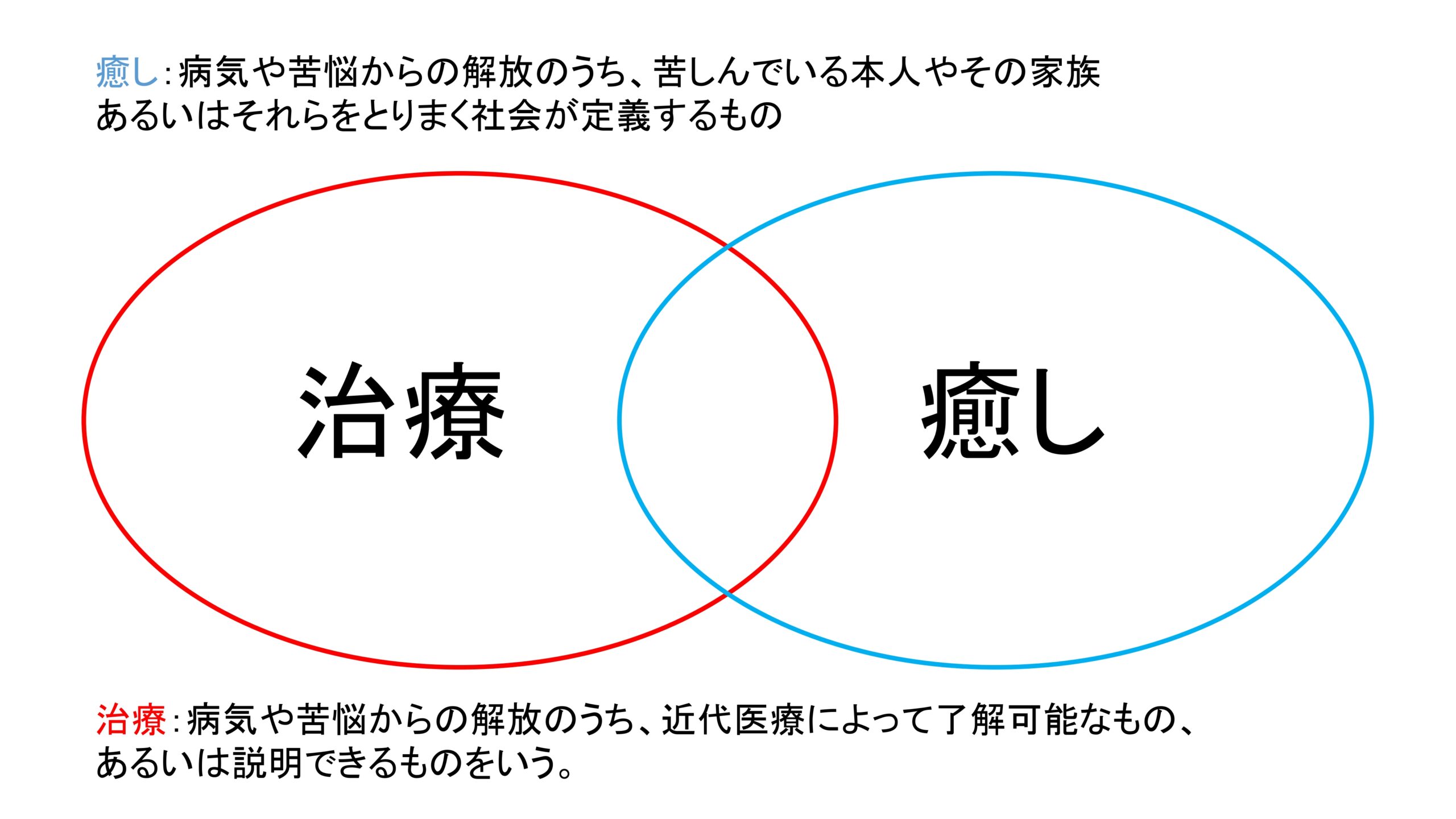

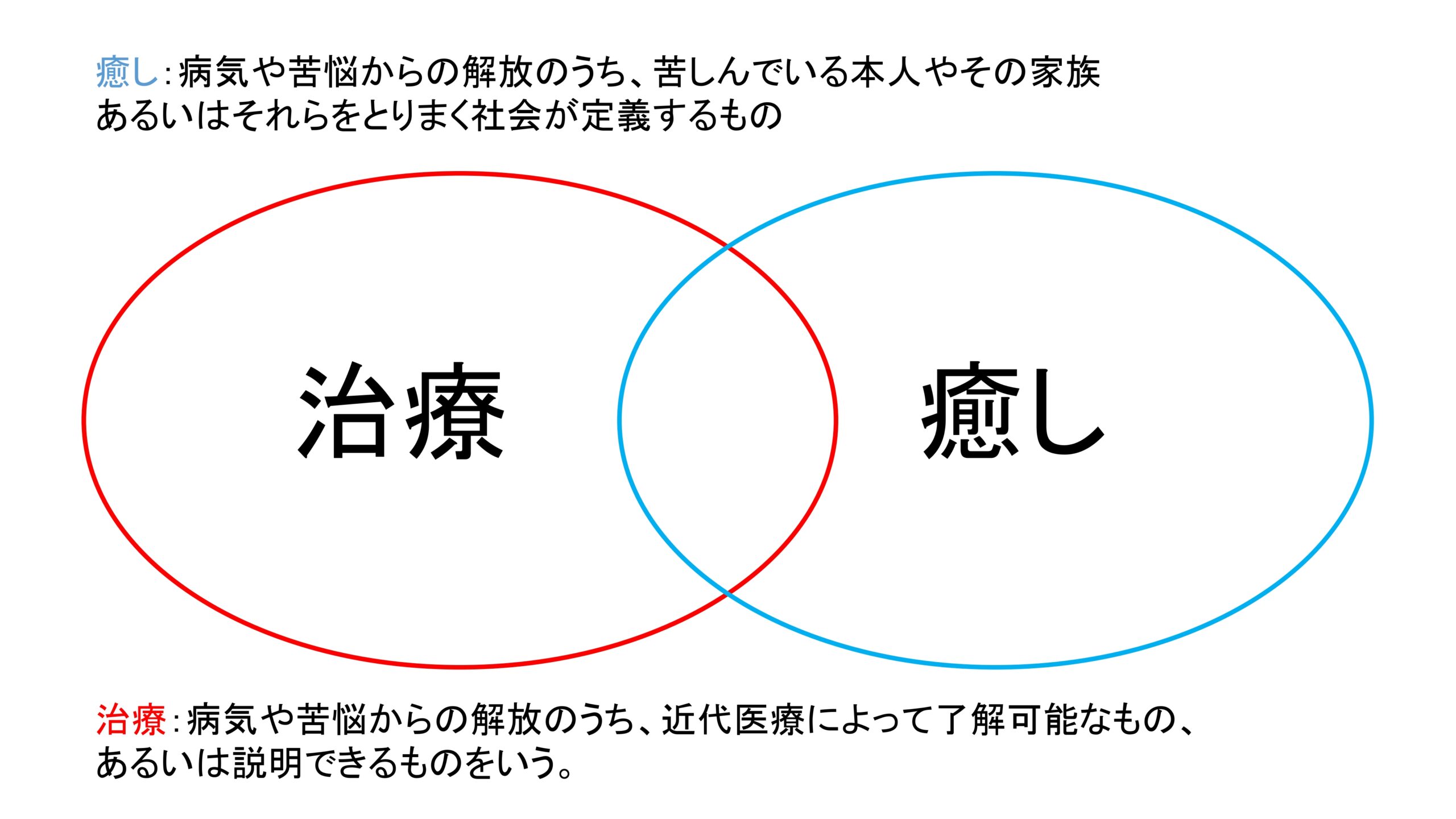

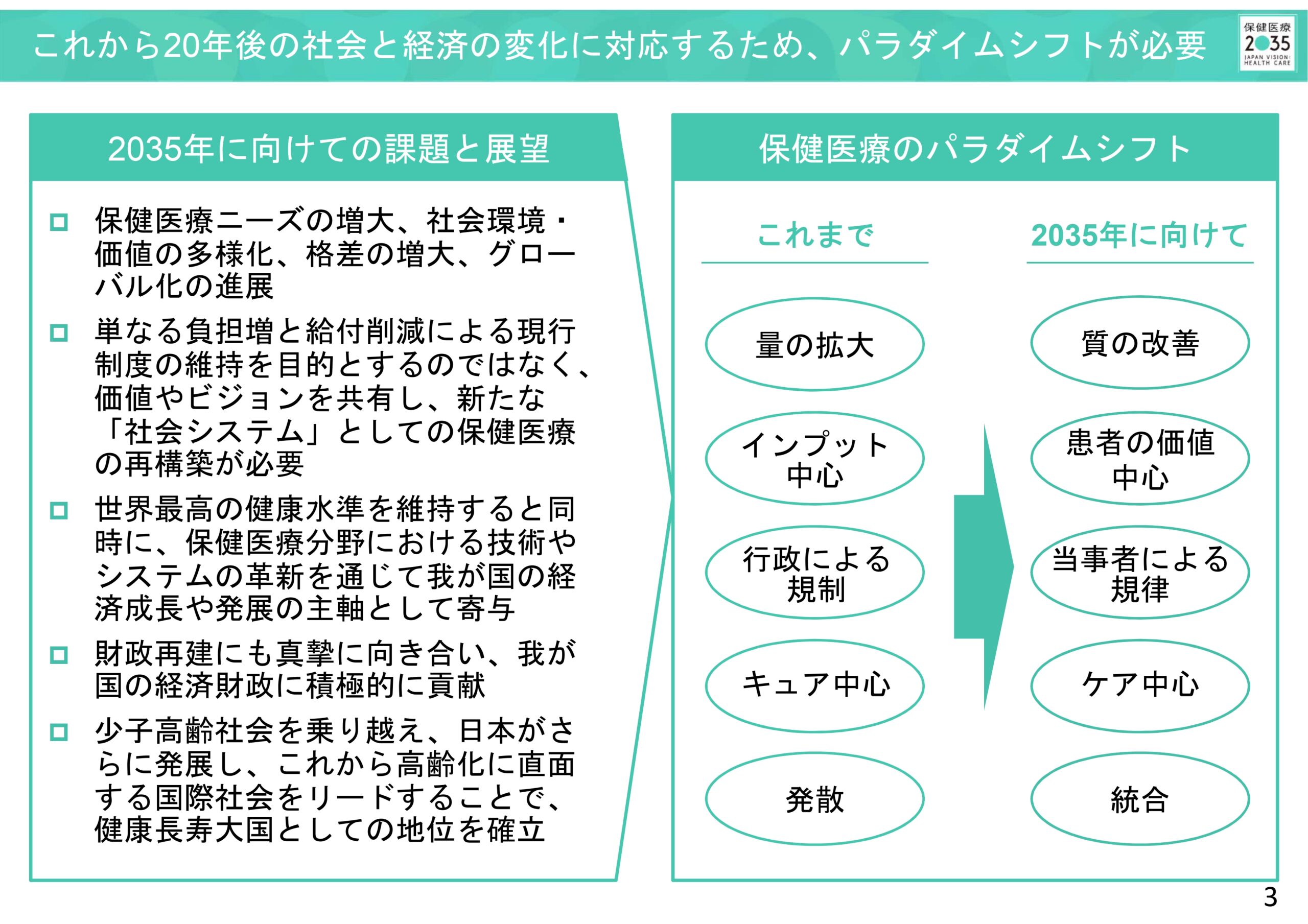

増え続ける治りづらい疾患、保健医療のパラダイムシフト

不確実性や複雑性、曖昧性が高い疾患は予測が立ちづらいため「治りづらい」といった特徴があります。鍼灸院でよく見かける疾患ですと鬱状態、コロナ後遺症、慢性疼痛(腰痛などの痛み)、老人退行性疾患、慢性疾患などが挙げられます。これらの疾患は体質やストレスも関係するために原因を一つに特定することが困難で「これをやれば必ず良くなる」とはなかなか言えないことが多いです。こうした疾患は現在でも多く、時代背景などからこれから考えても増えることはあっても減ることはないはずです。

厚生労働省は保健医療2035という提言書でこれからの社会と経済の変化に対応するために医療分野でも以下のような変化が必要であることを訴えています。(以下・写真参照)特に「患者の価値中心」や「キュア(治すこと)中心からケア(身体を労わること)中心」という考え方は重要です。今までの保険医療の考え方やバイオメディカルモデル(原因を特定して対処する医療のこと)では対応できないことが増えるからです。

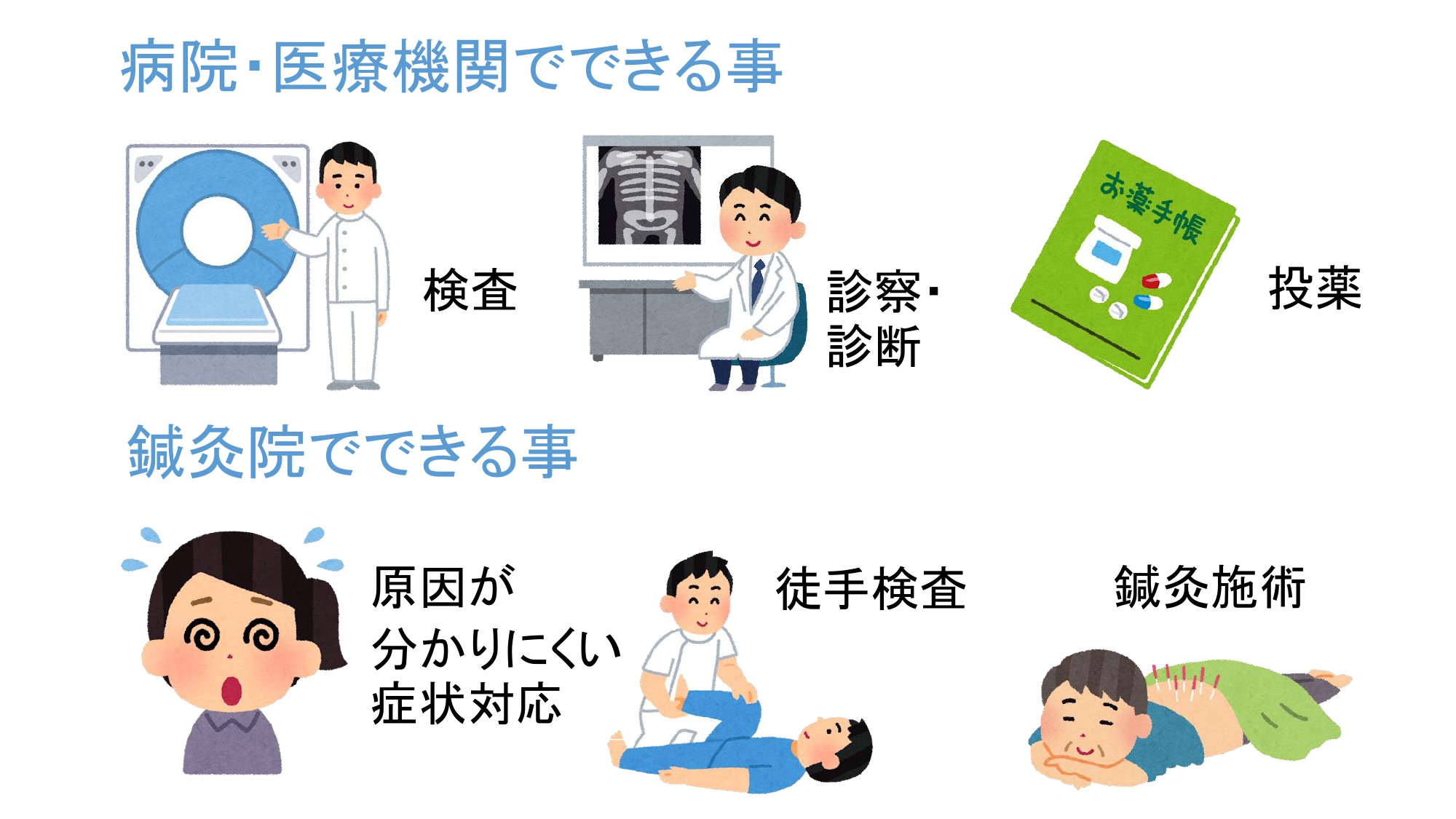

鍼灸院だから出来ること

現在でも疾病構造の変化により治りづらい疾患は増え続けているため「病院にいったけど痛みが良くならなかった」、「病院では問題解決できなかった」という相談が鍼灸院にも数多く寄せられます。しかしこれは病院の先生や医療スタッフが悪いというよりも、今までのような保険医療制度や薬物療法だけでは解決できなかったというパターンが非常に多いのです。鍼灸院ではそのような方の不満や不安を解消し、通常医療の補完をすることが出来ます。

また現在においても「まずは病院へ」というのがオーソドックスな医療のかかり方でしょうがインターネットで病気や症状を検索する事で余計に迷ってしまいどうしたら良いか?誰に相談すれば良いか?わからない方は少なくないはずです。その方の個別性にフォーカスし、鍼灸治療をしながら鍼灸師とお話し、時間をかけてじっくり問題整理をすることも可能です。

医学的な診断がつかないのに不調が取れない場合(自律神経失調症や不定愁訴のような状態など)や、痛みや精神疾患など薬物療法ではあまり改善しない場合にも鍼灸治療がお役に立てることは多いのです。医学的な検査をした方がいいと判断される場合は病院に行くようアドバイスしたりもできます。

鍼灸治療はタッチセラピーであり、触れることで安心感を与えたりできます。また薬でないため相互作用を及ぼさない、薬が増えないなどのメリットがあるため補完医療としても優れています。ほとんどの場合で病院の治療やセルフケアなどとも併用出来ますので、何かあればお気軽にご相談ください。

参考

1:これからの倫理と看護(日本看護協会出版)

YOUTUBE動画撮影に使った原稿をこちらでも公開します。

■サムネイル

ある病気かも?という疑いがありネット等で情報を調べることがあります。その結果、医療機関に頼ろう決意。その後、近辺の施設をリサーチするという行動をとる方は多いと思います。

のどの痛みは耳鼻科、歯の痛みは歯科など分かりやすいものは良いのですが、例えば「大人の発達障害が疑われる場合、どこに行くべきか?」、「自律神経失調症のような症状がある場合、どこへ行けばいいか?」、「自分はコロナ後遺症だと思う。どこに相談したらちゃんと診てもらえるか?」というケースですと、どの医療機関に、どのようにかかるべきか、費用がどのくらいかかるか、そもそも自分が望んでいる結果を得られるのか、等迷うことも多いのではないでしょうか。まずは弊所0424974586にお電話くだされば疑問などにお答えすることが出来ます。

以下に過去、鍼灸院に寄せられたお悩みも紹介します。参考にしてみてください。

(1)どこに行けばよいかわからなかったケース

起床時に腰を痛める。痛みが強く足を引きずって、やっとの思いで鍼灸院へ来院された方がいました。あまりにも痛みが強いため、施術をするのに一苦労。アイシングや鍼治療で痛みが落ち着くこともありますが「歩くのもやっと」というような強い痛みが急激にでてしまった場合にはまずは病院で診察を受けるのが良いでしょう。注射による治療などは即効性もありますしまずは原因の特定(診断)が先になります。

(2)どのように通院すればわからなかったケース

何回くらい通えばよいか?どのくらいのペースで通えばよいか?おおよその目安はこちらに記載してありますがケースバイケースですし、わからなかったために問い合わせをされた方もいました。一回の治療・施術で良くなる場合もありますが慢性疾患のような症状の場合、一回の治療では良くならないことも多いです。弊所だけのお話ではなくそもそも医療機関のHPを見ても分からないことも多いのではないでしょうか?とくに保険診療でやっている医療機関のHPは料金のことも詳しく書いていないことが多いです。これは法律の関係もあり仕方がない面もあるのですが患者さんにとっては非常にわかりづらいケースだといえるでしょう。

(3)本当にここで悩みが解決するのかわからなかったケース

長引くコロナ後遺症により体調が悪化してしまい病院を受診するもちゃんと診てもらえず、鍼灸を頼った方がいました。そもそも自分の悩みが鍼灸治療で解決するのか?不安なために初回の施術時に悩みや不安を吐露されていました。自分の悩みが解決される場所なのかどうかは行って話をしてみなければわからないことも多いですし、信頼関係が必要な場合も多いでしょうが、弊所ではまずはお電話でお悩みをお聞きして、そのうえで初回に悩みや疑問点を詳しく伺っています。また、そのような方はとくに「似たようなことで悩んでいる他の患者さんはどのような形でよくなっていったのか?」聞きたがる方も多いためプライバシーに配慮しながら似た事例もご紹介させていただくことが多いです。

鍼灸院に継続して定期的に来所される人は「鍼灸院に来ると体調が良くなる人」であり、「施術を受けると症状が良くなるだけでなく気持ちの面も身体の面もすっきりする。」というお声をいただきます。鍼灸院が合う方は「本当にここに来てよかった、悩みが解決された」という方が多いのですが、逆を言えば合わない方は最初にご説明し、施術を無理に勧めたりすることはありません。

何かあればまずはお気軽にご相談ください。体調面でお悩みを持つ方は「こうなりたい」という希望を持っている方が多いため弊所でそのお悩みにお答えできる場合は、なるべく具体的にお答えします。

最近、美容鍼灸の話題がテレビや芸能人の方のブログなどでも取り上げられることが多いため弊所でも質問をいただくことが多くなってきました。美容鍼灸とは何か?ということをこちらでも説明していきます。

(1)美容鍼灸とは??

美容はり・美容鍼灸は「美容を目的として行われる鍼灸のこと」です。一定の特徴はあるもののこれまでの鍼灸治療とかけ離れたものではありません。

美容に影響を表す症状としては

・ 肌荒れ

・ しみ

・ むくみ

・ 乾燥肌

・ 敏感肌

・ しわ・たるみ

・ にきび

・ 脱毛症

・ 肥満

などがトラブルとして認識されていますがそもそもこれらの症状は「半健康状態」・「未病」の兆候として見なされるべきものなのです。中国でも昔から「健康と美容は表裏一体」という考え方があり健康が損なわれた状態は美しさも損なわれると認識されるのです。

(2)美容鍼灸の目的

美容鍼灸の目的の一つに局所・全身の健康状態の維持増進を図ることによって老化を緩和し若さと自然の美しさを維持・増進するということがあります。

局所のしわなどの改善を狙うのはもちろんですが冷えやむくみなど全体のバランスも調整し美容に対し良い効果を与えていきます。弊所では顎関節症のアゴの痛み、顔の大きさなどの調整と肌質の改善の相談が多いです。詳しくは以下詳細。

顎関節症という言葉をご存知でしょうか?口を開けると顎が痛んだりコリコリいったりすることが多く不快症状で悩む方も多いのです。一般社団法人 日本顎関節学会の自己チェック方法を記載しておきます。

「あごが痛い」、「口が開かない」、「カクカク音がして痛い」こんな症状はありませんか?あなたの顎(がく)関節の自己チェック法(合計点数が8.6以上では顎関節症の危険あり,杉崎正志、他:2007)

- 口を大きく開いたとき,人差し指から薬指を並べた3本指を縦にして入りますか?

(1.すっと入る 2.ほぼ問題ない 3.どちらともいえない 4.やや困難 5.全く入らない)- 口を大きく開け閉めした時,あごの痛みがありますか?

(1.全くない 2.たまにある 3.どちらともいえない 4.しばしばある 5.いつもある)- 口を大きく開いたとき,まっすぐに開きますか?

(1.いつもまっすぐ 2.たまに曲がる 3.どちらともいえない 4.しばしば曲がる 5.いつも曲がる)- 干し肉,するめ,タコなど硬いものを食べるとあごや顔が痛みますか?

(1.痛まない 2.たまに痛む 3.どちらともいえない 4.しばしば痛む 5.いつも痛む)あるいは設問2の「口を大きく開け閉めした時,あごの痛みがありますか?」に「はい」と回答した方も顎関節症である可能性がありますので,専門医を受診することをお勧めします.

鍼治療はこの症状に対しとても有効なアプローチの一つです。なぜかといいますと顔面の細かい筋肉にまで刺激が届き筋肉を緩めることが出来るからです。顎関節症でお悩みの方は特に女性が多いです。また目が悪い方や睡眠時の歯ぎしりをする方などもこの症状を訴えることが多いです。歯ぎしり症状があまりにもひどい場合は歯医者さんでマウスピースを作ることもオススメしております。(歯科医院の紹介もできます)

顎関節症でお悩みの方は顎関節から首や肩の緊張が強く頭痛や肩こりも併発していることが多いです。施術に関してはやはり顎の問題だけではなく頭や眼の周辺身体全体の筋肉を調整することも大事です。顎周辺の筋肉を整えると頭痛や肩コリも緩和されることが多いです。美容効果もあります。まずはご相談ください。

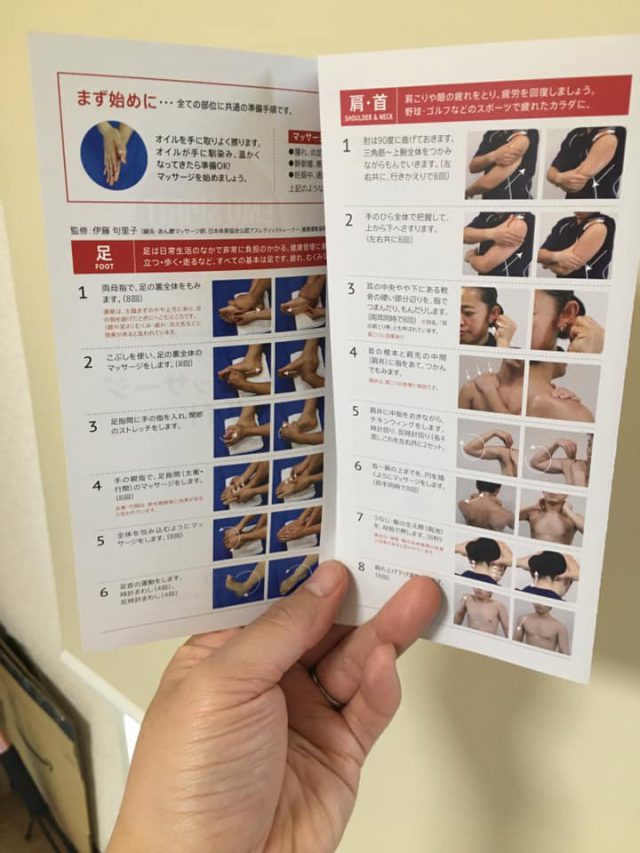

<1>オイル販売

弊所では鍼灸施術後の肌の赤みをとる目的や痛みや緊張の緩和、保湿目的でオイルトリートメント施術も行っています。足や背中だけではなく顔に行うこともあります。使用しているオイルは

いろいろありますが主に以下です。販売もしていますので。欲しい方はお声がけください。

(1)エミューオイル

オーストラリア産です。すっとする成分(ユーカリ・クローブ・ペパーミント他)が入っています。

販売価格:

大90グラム 6050円

小35グラム 3050円

弊所でオイルをご購入いただいた方にはセルフケア方法が書かれた「セルフマッサージガイド」を差し上げています。気に入った方はご自宅でもどうぞ!

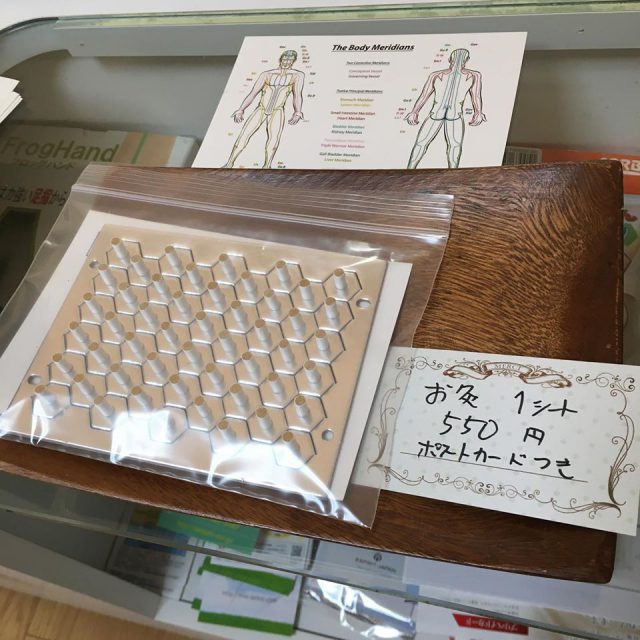

<2>お灸・骨盤ベルト販売

以下の商品も市販のものより格安にて販売しています。

お灸 1シート550円(約2週間分)

腰痛予防・骨盤ベルト 2200円

田無北口鍼灸院では鍼灸施術の補助療法として、以下のような施術を流れの中で取り入れて行います。(それのみ、の施術は承っておりません)

カッピング灸療法:痕が残るのが嫌な方には無理にオススメはしませんが鍼灸施術にプラスして行うと、効果が高いために症状改善目的でも美容目的でも施術を行うことが多いです。

オイルトリートメント(薬物灸) :美容だけでなく保湿にも効果があります。麻の実、馬油、エミューオイルなど・・・コンディションや状況に合わせて選べます。フェイシャルや肩甲骨や足などオイルメニューが可能です。鍼灸施術後の、皮膚の赤みを抑える目的でもオイル塗布施術を行っています。

・・・

吸玉の効果は以下のようなものがあげられます。

(1)血行をよくする

吸引圧によって血管を拡張、血液循環を改善する。糖尿病による知覚障害や高脂血症による動脈硬化にも有効。

(2)血液をきれいにする

吸引圧により細胞の代謝をスムーズにする。持ち去られた代謝産物は肺や腎臓で処理された以外へと排出される。

(3)皮膚の若さを保つ

皮膚血管が拡張し血液循環量が増加・皮膚温も上昇。その結果新陳代謝が盛んになる。

(4)関節の動きを滑らかにする

関節周りの血流改善。滑膜からの分泌を促す。

(5)神経の調整

自律神経の安定作用がある。

(6)内臓諸器官を活発にする

自律神経を介して内臓反射。活発に。

*緑書房「吸玉療法入門」参考

またスライド法といってカップにオイルをつけ皮膚を滑らせていくやり方があります。リンパを流す目的などで施術を行いますが弊所の施術では行いません。

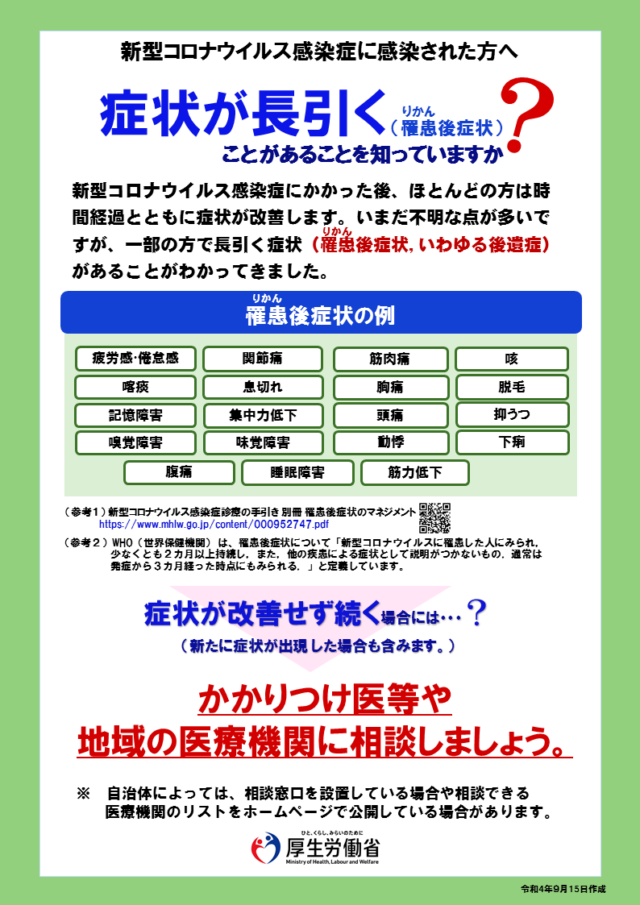

2023年3/27日現在コロナ後遺症を訴える方が増え、たくさんの相談をいただいてます。「実際にコロナウィルスに感染し、病院で診断され症状も重かった」方や「実際にはコロナウィルスに感染していないものの症状が類似しているため自分はコロナ後遺症ではないかと考えている」方などパターンは様々です。どこからどこまでがコロナ後遺症に該当するのか?はっきりしないことも多いのでまずは詳しい医師からも診察してもらうよう勧めますが、鍼灸治療に期待し相談に来る方はすでに自分でいろいろな治療法を試していて病院へ行って医師の診察を受けていることも多いです。(EAT・上咽頭擦過療法を行ってくれる耳鼻科や漢方に詳しい内科など。)最近ではコロナ後遺症のことを「ポストコロナ症候群(Post-COVID Syndrome)」といういい方がなされることも多いようです。どのような症状なのか?どのような方がなりやすいのか?まとめていきます。

コロナ後遺症(ポストコロナ症候群)の症状に関して

原因や機序など詳しくはまだわからないことが多いのですが厚生労働省は症状として「疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下」などを挙げています。*上画像参照(厚生労働省HPより)

どのような方が多いのか?

上記のように症状は様々ですが不定愁訴、自律神経失調症などと呼ばれるような症状に似た訴えをする人が多いです。また私自身の個人的な感想ですがそのような症状で過去にも悩んだ経験がある方が多いのではないか、という印象があります。「自律神経系の不調で苦しんだことがある。」、「子供のころ過敏性腸症候群のような症状に悩まされていた。」といった声をいただくことが多いのです。精神的なストレスに敏感で自律神経症状を感じやすい方がコロナ後遺症を訴える傾向にあり、又長引く傾向にあることを指摘している医師もいます。しかし、それらに関してはまだエビデンスと呼べるほどのデータはそろっていません。

新型コロナ感染の後遺症リスクが高い人の特徴はBMJという医学誌に掲載されました。それによると新型コロナウイルス感染症の急性期後(回復期・慢性期)の後遺症発症リスクを調べた結果「50歳以上で」「既往症があり」「新型コロナで入院した」に該当する患者が最も後遺症を発症するリスクが高くなったのです。一方で、年齢や既往歴の有無に関係なくメンタルヘルスを発症する患者が増加することも示唆されました。どちらが先で、どちらが結果なのかはまだよくわからないのですがメンタルヘルス(心身症)が影響していることはあるようです。

慢性疲労症候群との類似性

また慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome: CFS)という病気とコロナ後遺症(ポストコロナ症候群)の類似性が多いという現場の声も多いです。米マウント・サイナイ医科大学教授のDonna Mancini氏らが実施した研究では対象者のほぼ半数(46%)がCFSの基準を満たしていたことが明らかになりました。またこの研究論文では対象者の88%に呼吸機能不全が生じていることが判明しました。呼吸訓練を行えば回復も期待できる可能性もあります。

慢性疲労症候群の診断基準については厚生労働省のホームページより引用し以下紹介しますが、この疾患は「除外診断」といってほかの病気が否定された場合に初めて診断することが出来るのです。診断までに時間もかかるので安易に自己判断はしないようにし、専門の医師の指示を仰ぐのが良いでしょう。以下はあくまでも参考程度にとどめてください。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome: CFS)は原因不明の慢性的な疲労の病因・病態の解明を目的に1988年にCDCにより提唱された比較的新しい疾患概念であり、これまで確定診断に結びつくような検査異常(バイオマーカー)は同定されていない。したがって、その診断には臨床症状を中心とした診断法が用いられており、日本でのCFS診断には厚生労働省(旧厚生省)の研究班がHolmes診断基準1)を基に1991年に作成した厚生省CFS診断基準2)(表1)が用いられている。

この基準によると、CFSと診断されるには、大クライテリアに記載されている、①生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返すことと、②慢性疲労の原因と考えられるような疾病を除外すること、の2項目を満たすことが必須であり、小クライテリアとして症状クライテリアの8項目を満たすか、症状クライテリア6項目と身体所見クライテリア2項目を満たす必要がある(表1)。

また、大クライテリアで意味する“強い疲労”の程度をより明確にするために、表2に示すperformance status(PS)が定められており、CFSと診断されるためにはPS 3“全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である”以上の疲労程度であることが求められている。

表1:厚生省CFS診断基準試案(平成7年3月、一部改変)

A.大クライテリア(大基準)

1生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)。

2病歴、身体所見.検査所見で表2に挙げられている疾患を除外する。

B.小クライテリア(小基準)

ア)症状クライテリア(症状基準)

(以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)

1微熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒

2咽頭痛

3頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張

4原因不明の筋力低下

5筋肉痛ないし不快感

6軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感

7頭痛

8腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛

9精神神経症状(いずれか1つ以上)羞明、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、錯乱、思考力低下、集中力低下、抑うつ

10睡眠障害(過眠、不眠)

11症時、主たる症状が数時間から数日の間に発現

イ)身体所見クライテリア(身体所見基準)(2回以上、医師が確認)

1微熱

2. 非浸出性咽頭炎

3リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)

◎大基準2項目に加えて、小基準の「症状基準8項目」以上か、「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「CFS」と診断する。

◎大基準2項目に該当するが、小基準で診断基準を満たさない例は「CFS(疑診)」とする。

◎上記基準で診断されたCFS(疑診は除く)のうち、感染症が確診された後、それに続発して症状が発現した例は「感染後CFS」と呼ぶ。

表2 PS(performance status)による疲労・倦怠の程度

(旧厚生省 慢性疲労症候群診断基準(試案)より抜粋)3)

0:倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。

1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。

2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。

3:全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

4:全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。

5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。

6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。

7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。

8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。

9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

(以上、引用)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

鍼灸治療を行うメリット

慢性疲労症候群に対する鍼治療の有効性の研究はたくさんあります。症状改善に役立つことが示唆されています。症状改善という意味では鍼治療がお手伝いできることも多いと思います。また呼吸リハ、ヨガなどと組み合わせて行うことでの症状改善も期待できます。ケースバイケースではありますがまずはご相談いただければ詳しくお話いたします。

医療には医療過誤の防止や安全管理の目的などを学ぶ「医療安全」という学問があります。厚生労働省も以下のようなメッセージを出しています。

医療安全の確保は医療政策における最も重要な課題の一つです。患者の安全を最優先に考え、その実現を目指す態度や考え方としての「安全文化」を醸成し、これを医療現場に定着させていくことが求められています。医療安全を確保するためには、行政、医療機関、医療関係団体、教育機関や企業、さらに、医療に関係する全ての方が各々の役割に応じて医療安全対策に向けて積極的に取り組むことが必要です。

鍼灸にも全日本鍼灸学会が中心となり編集された「鍼灸安全対策ガイドライン」というものが存在します。大切なことが書いてあるので抜粋し紹介していきます。大きく4項目に分かれて書かれています。とても大事なことですので弊所ではこれらに準拠し施術を行っています。何かご不明な点があればご質問ください。

1,安全対策の一般要求事項と注意事項

鍼灸師・あんまマッサージ指圧師は「あはき法」という関係法規があります。これらの法律を遵守し行政の指導には速やかに従うこと、リスクマネジメント、カルテ記載と保護の重要性、禁忌施術や部位、出張施術時の注意事項などについて書かれています。

2,感染防止対策

このご時世、特に気をつけなくてはならない感染症対策について書かれています。手指の衛生、防護服、廃棄物処理、施術所の衛生管理、鍼を刺すときの衛生注意事項などについて書かれています。

3,有害事象防止対策

感染症・臓器や神経の損傷・皮膚疾患など有害事象や副反応(副作用)の対策について書かれています。また鍼が折れてしまう事故の対策などについても書かれています。

4,関連療法の安全対策

鍼灸治療において良く行われる療法(鍼通電、灸頭鍼、刺絡など)の注意点について書かれています。

こんな症状を訴える方が増えています・・・

☑ なんとなくだるい

☑ いらいらする

☑ 頭が重い

☑ 疲労感が取れない

☑ 朝起きられない

☑ 気分が落ち込む

☑ 痛みが取れない

☑ 憂鬱な気分が続いている・・・・

これらは「不定愁訴」(ふていしゅうそ)と呼ばれ何となく体調が悪いという自覚症状を訴える方からの相談が多いです。不定愁訴とは医学的に説明できない・原因を特定できない状態のことでMedically Unexplained Symptoms(MUS)と呼ばれます。1)

訴え(主訴)は強いが主観的で多岐にわたり、客観的所見に乏しいのが特徴です。また正式な病名ではないものの自律神経失調症と病院等で言われることも多いです。原因が特定されずらく、症状が安定しないため治療も難しいとされています。

ストレスや生活習慣病が大きな原因??

以下の項目に1つでも当てはまることがある方は注意が必要です。上記のような症状が出やすい状態であるといえます。

☑ 仕事が忙しい。

☑ いつも時間に追われている。

☑ 子育てをしていて疲れがたまっている。

☑ なかなか休めない。休日もメールの返信に追われている。

☑ 人間関係の悩みがある。

☑ いっつもコンビニやファーストフードで食事を済ませてしまう。

☑ 一日中パソコンのモニターを見ている。ほか

病院に行って検査をしても何も異常はなく「ストレスが原因ですね。」と言われて特に解決方法もなくどうしていいかわからず途方に暮れてしまった・・・そんなお話も、よく聞きます。確かにストレスが原因の一つですし、生活習慣が原因だということはなんとなくわかるのでしょうがどうやってそれを改善すればいいのかわからず途方に暮れてしまうことも多くあるようです。ストレスなく楽しく仕事や生活をし、十分な運動ができ、しっかり休めて、ちゃんと栄養のバランスを考えた食事が取れればおそらくこのような症状を訴える患者さんは激減することになると思います。・・・しかしそれらのことを実行するのは、とても困難な方が多いのではないでしょうか??みなさん時間に追われ、また多くのストレスを抱えながら生活しています。本当に大変だと思います。

生活習慣を変えるきっかけを鍼灸で!!

_page-0001.jpg)

鍼灸を行うことでこれらの不調を解決するお手伝いができます。自律神経安定作用、リラックス作用、疲労回復作用などがあり休んでも取れなかった疲れを急速に回復させることなども可能です。生活習慣を見直すきっかけにも最適でしょうからぜひとも試してみることをオススメいたします。

参考1)不定愁訴のABC(日経BPマーケティングP1より)