自画自賛になってしまうのであまり「鍼灸の良さ」についてはあまり語ってこなかったのですが鍼灸にはいい部分が多いのでこちらでもまとめていきます。鍼灸の良さを実感して頂くには施術を受けていただくのが一番早いと思いますが以下、ご参考にしてみてください。

1,鍼灸の良さについて

(1)痛みに効果的、薬以外の選択肢

鍼灸は「痛み」に効果的です。痛みと言っても様々で注意を要するものもありますが頭痛や腰痛、線維筋痛症などの痛み疾患は現代医学のガイドラインでも比較的高い評価をされています。痛みに悩んでいる方は病院から処方された薬や市販されている薬を第一選択としていることが多いのですが「薬以外の選択肢」として痛みに対してアプローチができるのも魅力です。例えば高齢者の方や持病がある方などが痛みで悩んだ場合には、すでにたくさんの薬を飲んでいるため「もうこれ以上薬を飲みたくない」という思いから薬以外の選択肢である鍼灸を選択する方も多いです。そのようなご相談を受けた際はかたよった考えにならないように必ずしも薬が悪いわけではないことをよく説明した上でなるべくその方の選択を尊重できるよう鍼灸治療でサポートさせていただいています。*注意 痛みへの効果も鍼治療を行うことですぐ感じられる即効性があるものとないものが存在します。

(2)痛み以外の不定愁訴にもアプローチできる

痛みだけではなく寝れない、胃の調子が悪い、といった自律神経症状やうつっぽい、なんとなく調子が悪いといったいわゆる不定愁訴にも鍼灸は対応することが出来ます。むしろ得意な分野と言っても過言ではありません。例えば胃の不調に対する施術方法で背中にお灸を行う「胃の六灸」などは昔から言い伝えがありますが現代医学的な解釈ではこれは体性内臓反射を利用しているのではないかと?いう考え方も出来るのです。経験則に過ぎなかった胃の不調に対し鍼灸が有効と言う話も現在ではたくさんの症例報告が上がって来ています。

令和2年11月に漢方薬メーカーのツムラが20代~40代の男女1800人にインターネットでアンケート調査をしたところ「女性は男性よりも健康不安が大きく、ストレスもより強く感じる傾向にある。」、「女性の4人に3人はなんとなく不調を感じているが、7割は薬にも病院にも頼らず放置、病院に行くのを躊躇しがち」といったことがわかる結果になりました。この調査が行われた令和2年はコロナ禍の真っ最中のためストレスを感じていた方が多いということもあるでしょうがそれを差し引いても、若い人でも不調や健康不安を感じている人が多いのは間違いないのではないかと思います。ストレスや体質、緊張に起因する病院で解決できなかった問題は鍼灸が昔から得意とするところです。

(3)歴史が証明、研究も豊富、安全への取り組み

鍼灸は長年世界各国で行われてきた伝統医学でそのこと自体が効果を証明していますが近年では研究も盛んにおこなわれています。2022年4月13日現在、アメリカ国立衛生研究所のアメリカ国立医学図書館が運営する情報検索システムpubmedで鍼を意味する「acupuncture」を検索すると38002件もの論文がヒットしました。伝統的な知見や経験から有効というだけでなく、現在進行形で科学的な解明も進められています。鍼灸の研究は中国やアメリカドイツなどで盛んです。その中には安全や事故に関する研究も含まれます。日本最大の鍼灸学術団体、全日本鍼灸学会もエビデンスに基づいた「鍼灸安全対策ガイドライン」を公開し鍼灸師はこれに準拠するよう呼び掛けています。

(4)言葉が通じなくても施術できる(非言語コミュニケーション)

鍼灸やマッサージはタッチセラピーであるため言葉を使わないでも施術を通しコミュニケーションをとることできます。言葉が通じない外国の方、認知症のお年寄り、赤ちゃん、さらには哺乳類ならば動物でも鍼治療を行うことが出来ます。実際に獣医師で馬や犬などへの犬などへの鍼治療を行っている方も存在します。どんな人に対しても、また人でなく動物に対しても施術を行うことが出来るのです。(鍼灸師が犬に対して施術を行うことは法律上できません。獣医師ならばできます。)

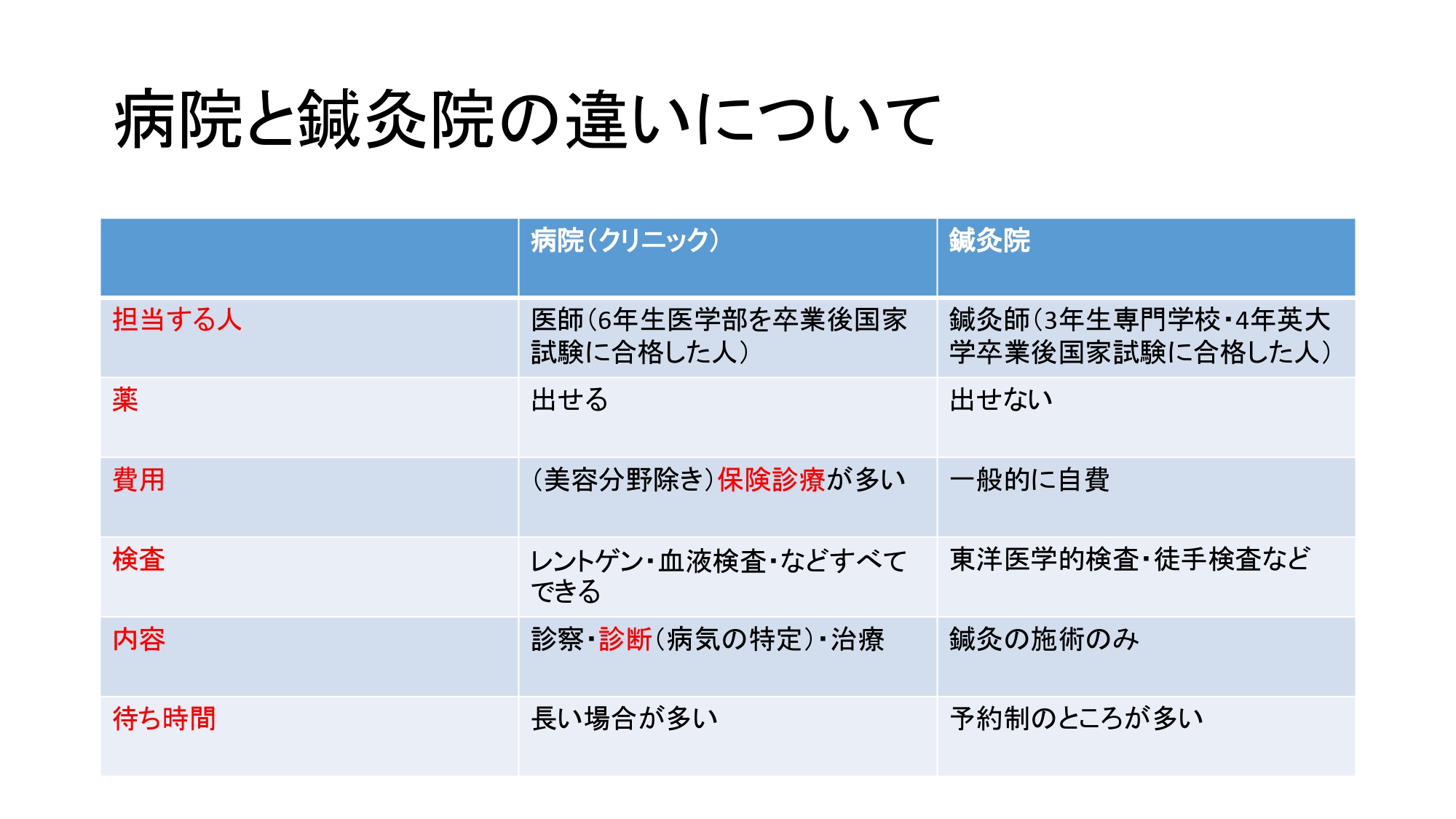

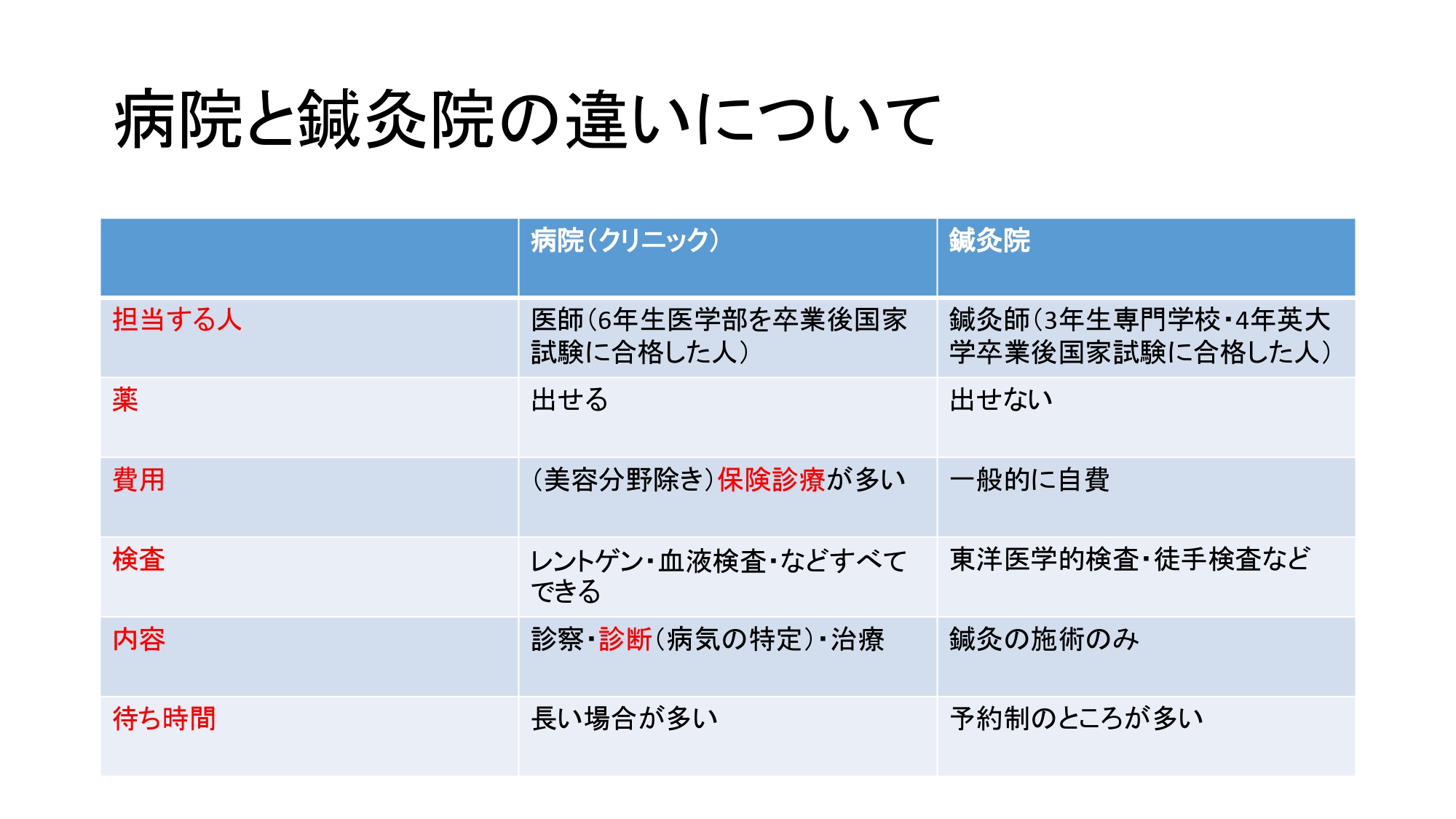

2,病院等との違い(病院・整骨院・整体院)

病院と鍼灸院の違いについて簡単に説明しておきます。病院は20床以上ベッドがある施設でそれ以下は診療所・クリニックと呼ばれます。どちらも「医師」が診察に当たります。病院と診療所・クリニックは違うものですがここではその分類が主たる目的ではないのですべて「病院」という呼び名で統一します。医師は6年生の大学医学部を卒業し医師国家試験に合格した人がなれ医学的な検査などができます。一方で鍼灸院は「鍼灸師」が施術にあたります。鍼灸師は正確には鍼師と灸師という資格に分かれています。3年制の鍼灸専門学校や4年制大学を卒業し国家試験に合格した人がなれます。鍼と灸の施術を行うことができます。レントゲンを撮ったり、血液検査をしたりしながら病気を確定させる行為「診断」は医師にしかできません。鍼灸師は制度上、鍼灸施術を行ったり体を触りながら東洋医学的な身体の状態把握までしかできないのです。日本の病院は基本的に保険診療で検査や診察や治療が行われます。1日にたくさんの人が来所します。医師は何人もの人診なくてはいけない事が多いです。その為に重症化するなどの緊急性がないか?命にかかわるような大きな病気は隠れていないか?が重要視されることも多いです。逆に鍼灸院ではじっくりお話を伺うことが出来ます。ストレス・体質に起因する慢性疾患などへの対応は鍼灸院が得意とするところです。まずはクリニックを受診したけど、あまり改善を感じない場合や漠然とした体調不良で悩んでいてどうしてよいのかわからないときなどは鍼灸院を頼るとよいかもしれません。

整骨院との違いも書きます。整骨院(接骨院)は柔道整復師という国家資格を持った人が施術を行います。もともとはケガをした時の応急処置をする場所でした。昔(昭和の時代)は街に整形外科が少なく接骨院はとても重宝されていましたが現在はそのようなこともなく、資格を持った人の数だけが増えてしまったために過当競争に陥り近年では自費で怪しい治療を行う整骨院も存在します。注意が必要です。そして何より柔道整復自体が研究論文(研究自体)の数がものすごく少ないのです。それも大きな問題でしょう。医療として発展する可能性が低いです。

最後にリラクゼーションサロン・整体院との違いについても説明します。街を歩いているとよく「もみほぐし」、「整体」、「リラクゼーション」などといった看板を見たことがないでしょうか?とってもわかりづらいのですがこの業態は鍼灸院とも違います。マッサージですらありません。マッサージというのは国家資格でマッサージを名乗っていいのはあんまマッサージ指圧師だけで、看板に効果効能なども書くことが出来ません。「リラクゼーション」は、無資格マッサージの業態とみることもできます。そもそも保健所管轄でないので資格や届け出も必要がありません。医療のカテゴリーでは無いのです。誰でも簡単に開業できるうえに広告制限も必要ないので効果などを大げさにうたっているところも散見されます。もちろん真面目にやっているところもありますが例えば何年か前に根拠のない「小顔矯正」をうたっていたサロンが措置命令という行政処分を受けたことがあります。あくまでも「娯楽」にとどめた方が良いでしょうし利用するには注意が必要です。

3,上手に鍼灸を使おう

上記のように鍼灸は痛みに対して、病院ではあまり解決できないような不定愁訴に対して、また薬を使わずアプローチできますが一方で病院にはしっかりかかっておいた方が良いケースもあることはまた事実なのです。精密検査を受けなければわからない病気も少なからず存在します。そして、年配の人は何かあれば病院に行くことが多いが、働いている年代は忙しく時間もないので、不調を感じても病院へはあまり行かずに鍼灸等の施術所で済ませていることが多い。というデータも存在します。普段からあまり病院に行かず、かかりつけ医がいない状態だと制度上、精密検査をスムーズに受けられない場合や満足いく医療サービスが受けられない場合もあるのです。必要に応じて病院での検査も受けながら上手に鍼灸院を利用すると良いでしょう。田無北口鍼灸術では上手な病院のかかり方も来所された皆様にお伝えしていますのでお気軽にご相談ください。

第一回 平成28年06月09日

第一回 平成28年06月09日