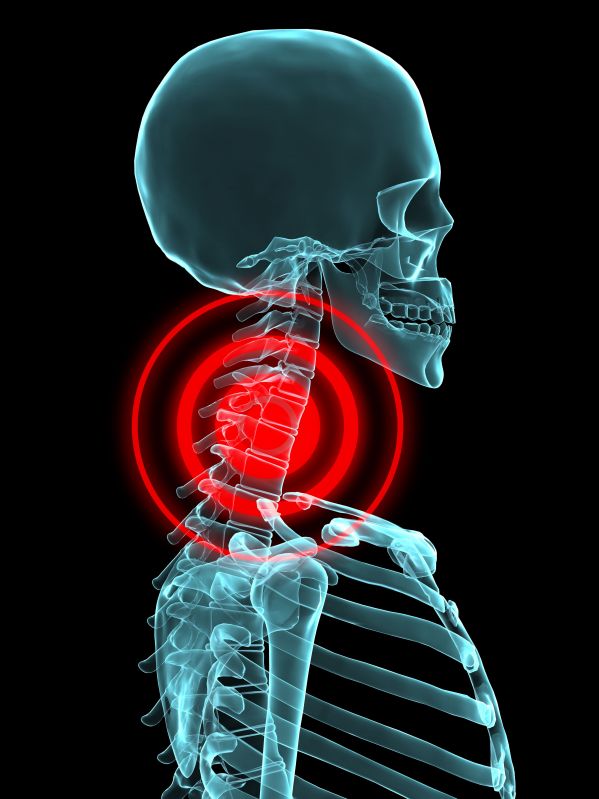

寝違い(寝違え)とは・・・

何らかの原因で首に炎症を発症する事によって痛みや動きの制限が加わる障害です。頸部の炎症系障害と神経系の障害の2つの原因が考えられ対処法も異なるので注意が必要です。寝違いの症状は基本的に首を中心に独特の症状を発症します。以下の症状のいずれかに該当する場合は、寝違いの可能性が考えられます。なお、痛みとともに「しびれ症状」などを併発している場合は

神経系の障害を別個に検討する必要があります。

【寝違い症状の特徴=チェック一覧】

● 寝起き時に首にこわばりがあり起きるのが辛い

● 急激に首を横にまわすと激痛が走る

● 首をまわす角度が大きくなるほど徐々に首の痛みが増す

● 無意識に横を向く際に、体ごと回してしまう

● 腕がだるい・腕にしびれがある(特に前腕部分)

● 上を向くのが辛い

◇ 気をつけよう泥酔時の姿勢

寝違いを発症すると、その痛みは想像以上の痛みを生じるケースが多くあります。この痛みの主な原因は、頸部の炎症による痛みが主な原因です。発症パターンとして、急性的・突発的原因や

慢性的原因の2つの原因が考えられます。一般的に見られる寝違いは、急性的・突発的原因によるものが大半のケースを占めます。具体的には、深い眠り・泥酔時は要注意といえます。通常、人は眠っている場合、体のポジションを無意識に変えながら眠っております。これは、一部分へかかる負荷を軽減する為に、無意識にとる行動といわれます。しかし、例えば泥酔している時などは状況が異なります。泥酔状態で睡眠した場合、通常の睡眠とは異なり、昏睡状態に入るためです。昏睡状態での睡眠した場合、寝返りなどの自然な行動は減少します。そのため、同一姿勢のままで眠ってしまい、一部分に負担をかけ続け、炎症を発症してしまう恐れがあるのです。お酒を飲まないと眠れないとしても、昏睡を避けるため、適量にとどめることも寝違い症発症の予防につながります。

◇寝違いを発症するパターン

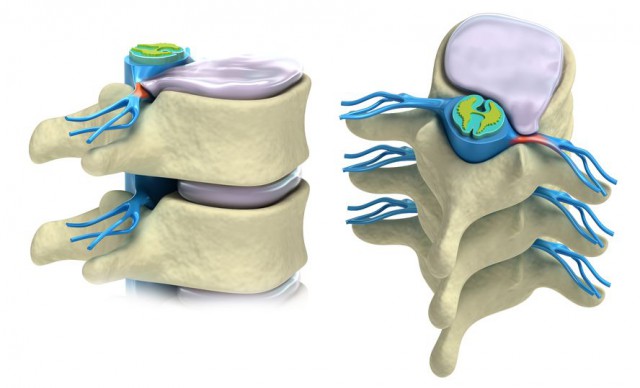

寝違えの原因は、その名の通り、「眠る際の姿勢」が大きく関与しています。特に、その原因は、睡眠時の「腕の位置」の影響が大きいと考えられます。首の頚椎という神経が集まる経路が

両腕に伸びており、この腕を圧迫することで首に痛みが出る可能性が考えられるのです。

ですから、腕を体の下にしたまま眠るなどの状態が続き、神経が圧迫された場合、首に炎症がおきることになるわけです。寝違いの症状は、大半のケースが首への負担となって現れますが、腰や大腿部などへの症状となって現れることもあります。いずれの症状の原因も、同一部分への継続的な負担が主な原因となっています。また、ストレスによる肩こりから、血流の流れが低下し、首に痛みを生じる例もあります。ストレスと寝違えはまったく関係ないように思えますが、実はこのストレスによる要因も大きな原因として考えられています。

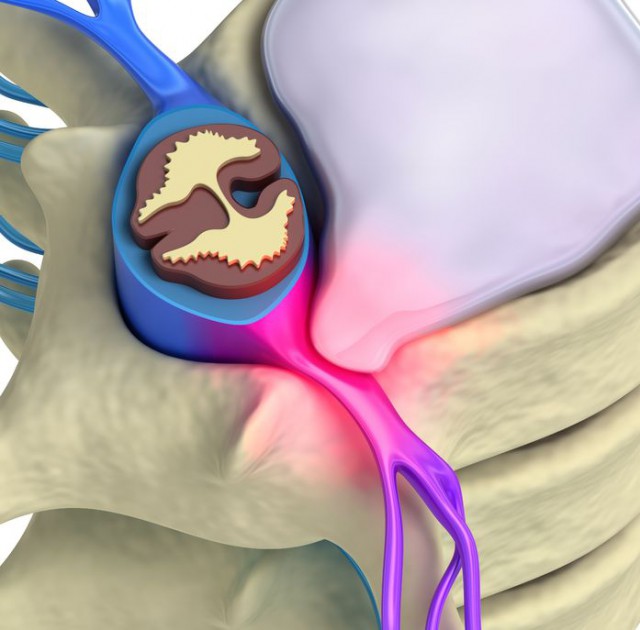

◇手・足にしびれを伴う場合

寝違い症状を感じる際に、手や足などに「しびれ症状」を伴う場合は、神経系の障害の可能性が考えられます。頚椎の損傷による神経系の障害には様々な障害があります。寝違いかな?と思い病院に行くと、実は神経系の障害であるケースもあります。

その代表としては頚椎椎間板ヘルニアが挙げられます。頚椎の神経は人体の様々な部分に関与しているため、頸部のダメージであっても、頸部のみならず身体各部に症状が現れるのが特徴です。

特に、手・足などの末端器官のしびれなどが主な症状である場合、各部位よりも頚椎損傷を確認することが重要です。頚椎損傷の原因は、実は突発的な外力による負担だけが原因とは限らず、慢性的な姿勢などによる神経の圧迫などが原因である場合もあります。治療としては、日常生活の見直しから始める必要があるケースも多く、根本的な治療を達成しなければ、再発する可能性が高い障害です。首が直接的に痛む場合よりも、むしろ手足などのしびれがある場合などの方が、頚椎損傷の危険性が高い傾向にあるのも事実です。

◇寝違えの鑑別診断方法

寝違い症状を発症してしまった場合は、神経系の障害を併発していないかのチェックが何よりも重要です。ですから、疑いがある場合は必ず医師の診察を

受ける必要があります。医師はこのチェック方法として必ず手・足の状況を確認することから始めます。よくある診察方法としては

● 手のひらを前方に差し出す

● 眼の運動機能の確認

● 膝の反射の確認

● アキレス腱の反射の確認

―などです。寝違いによる炎症が原因であるのか?神経系の障害が原因であるのか?―を判断するためです。弊所では3回ほど施術しても改善が見られない場合など病院へ行くことを推奨しています。病院で異常なしの診断を受けてから弊所に来る方もいますが症状が改善されない場合は鍼灸院だけでなく病院も併用した方が良い場合も多いのです。

◇寝違いの治し方・治療法

医師の診察を受け、腱反射などのチェックが正常であった場合は、通常の寝違い症と判断されます。と言っても、寝違い症と言えども、痛みの範囲は様々。「かなりの激痛」を伴っているケースも多くありますので、安心は出来ません。

寝違い症の痛みは主に頚椎患部に発症している「炎症」が原因で強い痛みを発症します。頚椎は第1頚椎~第7頚椎までの7つの骨で構成されており、ひとつひとつが関節と同様の働きをする

ヒトの構造上の弱点となり得る部分です。寝違いの治療方法としては、

● ロキソニンなどの鎮痛剤の服用

● 冷シップなどによる

アイシング

―を中心にとにかく

「患部の炎症を抑える事」

を優先に治療を行っていきます。痛みの程度には個人差がありますが、治療の基本はアイシング療法を中心に行います。

なお、早期に痛みを緩和させたい場合はアイシングなどの応急処置後と平行してMSM(メチルスルフォニルメタン)を含有するサプリメントを摂取していくのもひとつの方法です。CBD(カンナビジオール)製品などもおススメです。海外ではMSMを含むサプリメント製品が早期から製品化され、スポーツアスリートの筋肉痛や捻挫など、炎症の緩和にも使用されてきた経緯があります。治療の基本はアイシングですが、CBDやMSMを含有する栄養補助食品の摂取と平行していくことで現場への早期復帰につながる可能性も高まります。

*田無鍼灸院では鍼灸や各種各種調整で、患部(首)への負担を減らすような施術を行います。これによりかなり速いスピードで回復いたします。

◇治療後の回復期間の目安と治療に関する注意点

寝違い症の治療を開始後の回復期間の目安としては治療開始時から約10日前後です。寝違い症による炎症は5日~7日程度で収まります。そして5日~ほどすると、信じられないほど

痛みは消えていき、日常生活に復帰できるようになります。注意点としては炎症が発症している初期段階で患部のマッサージなどを行わないことです。

マッサージを行うと血行が促進され、炎症を拡大させる可能性があるためです。マッサージなどの処置は、炎症が収まった「回復期」に入ってから行うようにします。

* 周辺のマッサージを行うことで炎症や興奮作用を鎮静化させることができますが自己判断で患部をもむことは絶対に避けましょう。

◇温熱療法の実践

寝違い症の治療の基本は前述の通り、まずは炎症を起こしている患部を冷やすアイシング療法を行うことが基本です。しかし、数日で炎症は治まってきますので、炎症が軽減した段階からは

一転して温熱療法を行います。温熱療法とは血行の流れを促進し自然治癒力を活性化させる目的で行われる治療法です。寝違い症は多くの方が経験しているように一度の発症で終わるケースは

非常に稀なケースであり多くのケースでは再発を伴う首まわりの障害のひとつです。

そのため、長期的思考で定期的に鍼灸院に通うなどして肩周辺の筋肉組織をこまめにケアしていくのが大切です。

◇他の障害を併発している可能性

病院の診察を受け、診断を行った際に、反射や機能障害が確認された場合は、寝違い以外の障害の可能性を検討しなければなりません。急性的・突発的に症状が発症した場合は、

首への外力が

急激にかかったケースがないか?

を検討します。

まず、頚椎への障害とともに、首の筋肉・腱などへの損傷が考えられます。首の筋肉・腱などへの損傷を起こすケースとしては、

「転倒」

や、

「交通事故」

などが原因となるケースが多く、ムチウチ症などの症状も合わせて確認していきます。徐々に痛みが増してくるような慢性的な障害のケースでは頚椎ヘルニアなどの症状を考えます。特に腱反射などがにぶい、もしくは反応しない場合は、神経系障害が原因を疑います。寝違い症状と神経系障害の症状は酷似しているので、正しい見極め、判断が重要です。

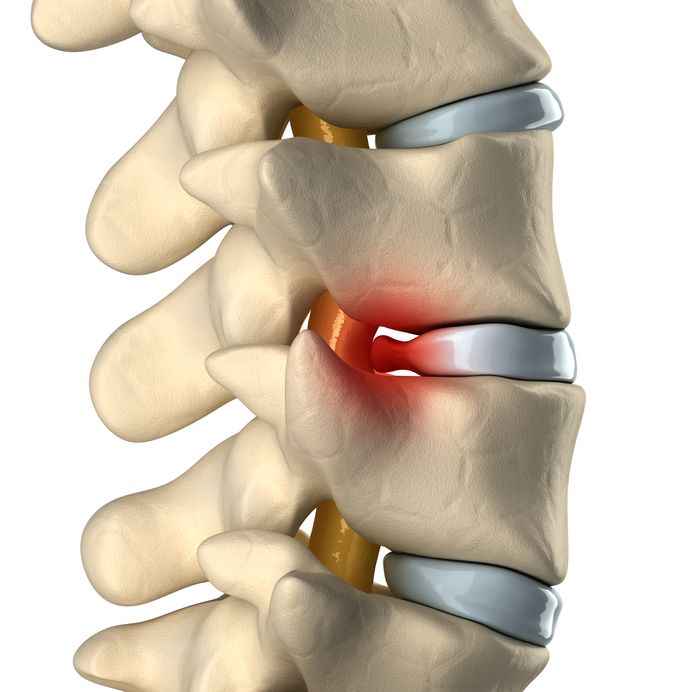

◇頚椎椎間板ヘルニア

首の寝違い症と頚椎椎間板ヘルニアは類似症状がありますがその障害の内容はまったく異なります。頚椎ヘルニアは、頚椎の圧迫による首の痛みが原因で、症状の度合いによっては手術療法を行う必要もある障害です。頚椎ヘルニアの治療方法としては、

● 手術をしない保存的療法(頸部の牽引、薬物療法など)

● 手術による外科的治療方法

があります。頚椎ヘルニアの場合、寝違いなどと比べ回復までの期間が長く、1ヶ月以上の回復期間、場合によっては半年近くの治療期間が必要となります。また、長期入院を必要とするケースもあり、サラリーマンは仕事から一時的に離れなくてはいけなくなる可能性もあります。頚椎ヘルニアは慢性的な首への負担から発症するケースが多く、後遺症を残す事もある障害ですから注意が必要です。鍼灸治療で軽減させることができます。

◇寝違いとムチウチの違い

首の障害のひとつにムチウチ症があります。このムチウチと寝違いとの違いが混雑して受け取られている例が多く見受けられます。寝違いとムチウチの大きな違いは、寝違いが同一部位への継続的な負担による炎症の発生による障害である事に対し、ムチウチは外部的な強力な力の働きにより、可動範囲制限を無理に越えてしまった際に発症する障害であるという点です。人体にある各関節には、一定の可動範囲を超えないような関節構成がなされております。

また、関節構成に加えて、筋肉と骨格をつなぐ靭帯が可動範囲を制限しているのです。これらの可動範囲を超えて無理に負荷がかかった場合に靭帯が損傷・断裂するなどし、障害が発生します。ムチウチの場合は吐き気などを催す場合も多く、脳への障害が発症している可能性も考えられますので、医師の診断を受けることは重要です。

◇自分で行う寝違え応急処置

朝起きて寝違い症状が突然発症してしまった場合のケースについてご説明します。寝違い症状を発症した場合は、医師等専門家の判断を受ける事が非常に重要です。前述した神経系の障害が

原因である可能性が考えられるためです。しかし、仕事などの関係で、どうしてもすぐに病院等にいけないケースなどでは、一時的な応急処置を自分で行わなければいけない場面が出てきますが、その場合、自分で行える処置は、患部のアイシング処置のみです。寝違いでは神経系障害でない限り、大半のケースで患部に炎症を発症しています。したがって、患部をとにかく冷やし、

炎症を抑制させることが大事になります。

また、このような初期段階では決して温めてはいけません。応急処置としてのアイシング処置では、冷湿布などはほとんど効果がありません。氷をビニール袋にいれて水を入れ首に直接あてる

アイシングを行います。3分おき程度に分けてアイシングを行い、凍傷の危険も回避します。これだけでも症状は一時的ですがだいぶ治まります。最終的にはやはり医師等専門家の判断を仰ぐ事を忘れてはいけません。神経系障害でないとわかるだけでも安心につながります。