適応障害・うつ病との違い、鍼灸

1,適応障害とは?

ある特定の状況や出来事(転勤、入学、人間関係など)が、その人にとっての主観的な苦悩やストレスとなり、気分や行動面、身体面に症状が現れます。ネガティブな出来事だけではなくポジティブな出来事もストレスとなりうるのです。例えば「仕事の昇進」などはおめでたいことですが人にとってはストレスになり得ます。その結果、憂うつな気分や不安感が強くなり、神経が過敏になったりします。そのために自律神経失調症のような症状が出ることも少なくありません。WHOのICD-10分類では、「ストレスが原因で引き起こされる情緒面や行動面の症状で、社会的機能が著しく障害されている状態」と定義されます。ストレスの原因は、個人レベルから災害などまで様々で、個人のストレスに対する感じ方や耐性も大きな影響を及ぼします。ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているためその原因から離れると、症状は次第に改善します。ストレスの原因から離れられない状況では、症状が慢性化することもあり注意が必要です。

適応障害とは簡単に言えば「ストレスが原因で体調や精神面が良くない状態」とイメージするとよいかもしれません。

2,適応障害とうつ病の違い

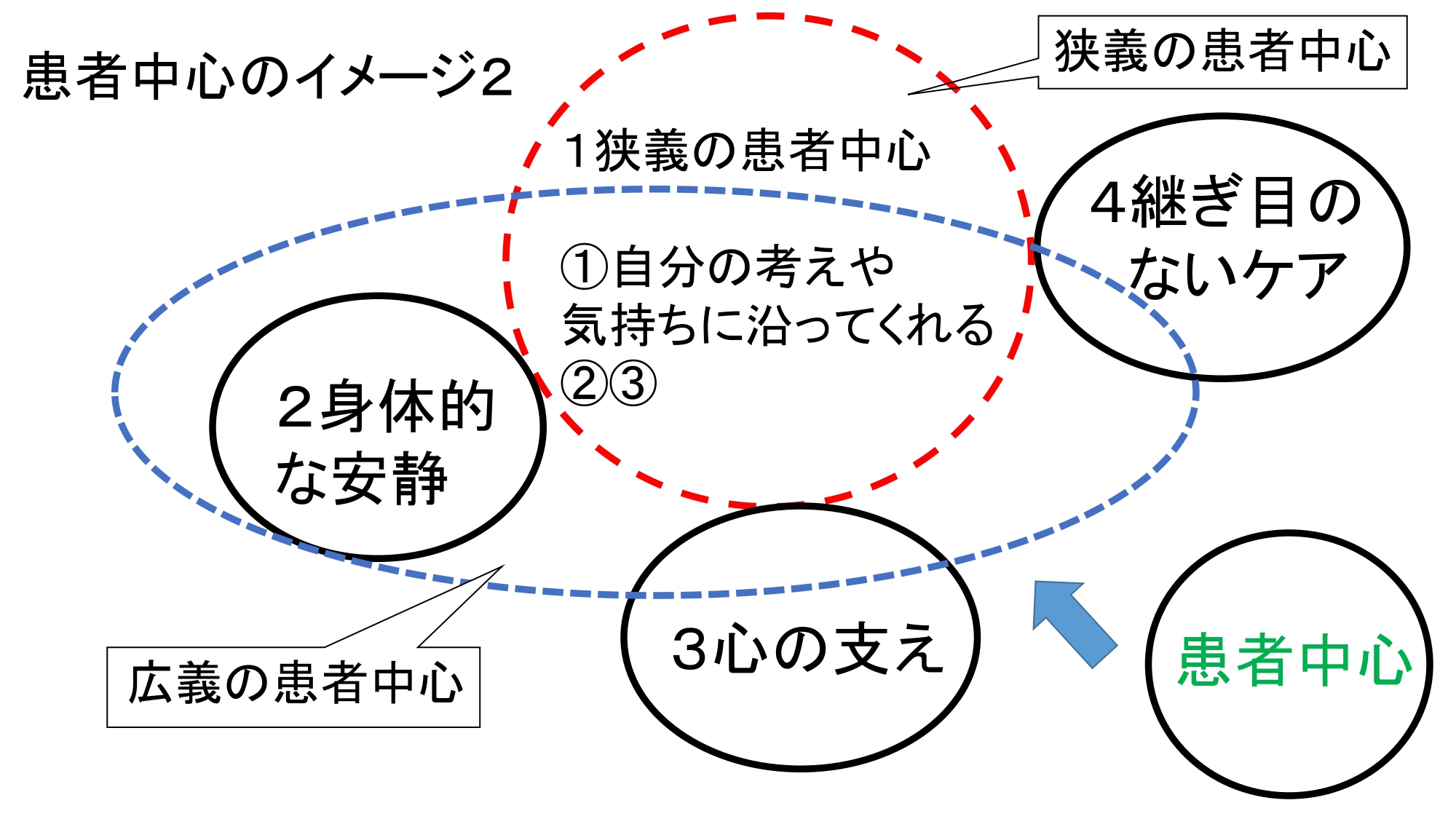

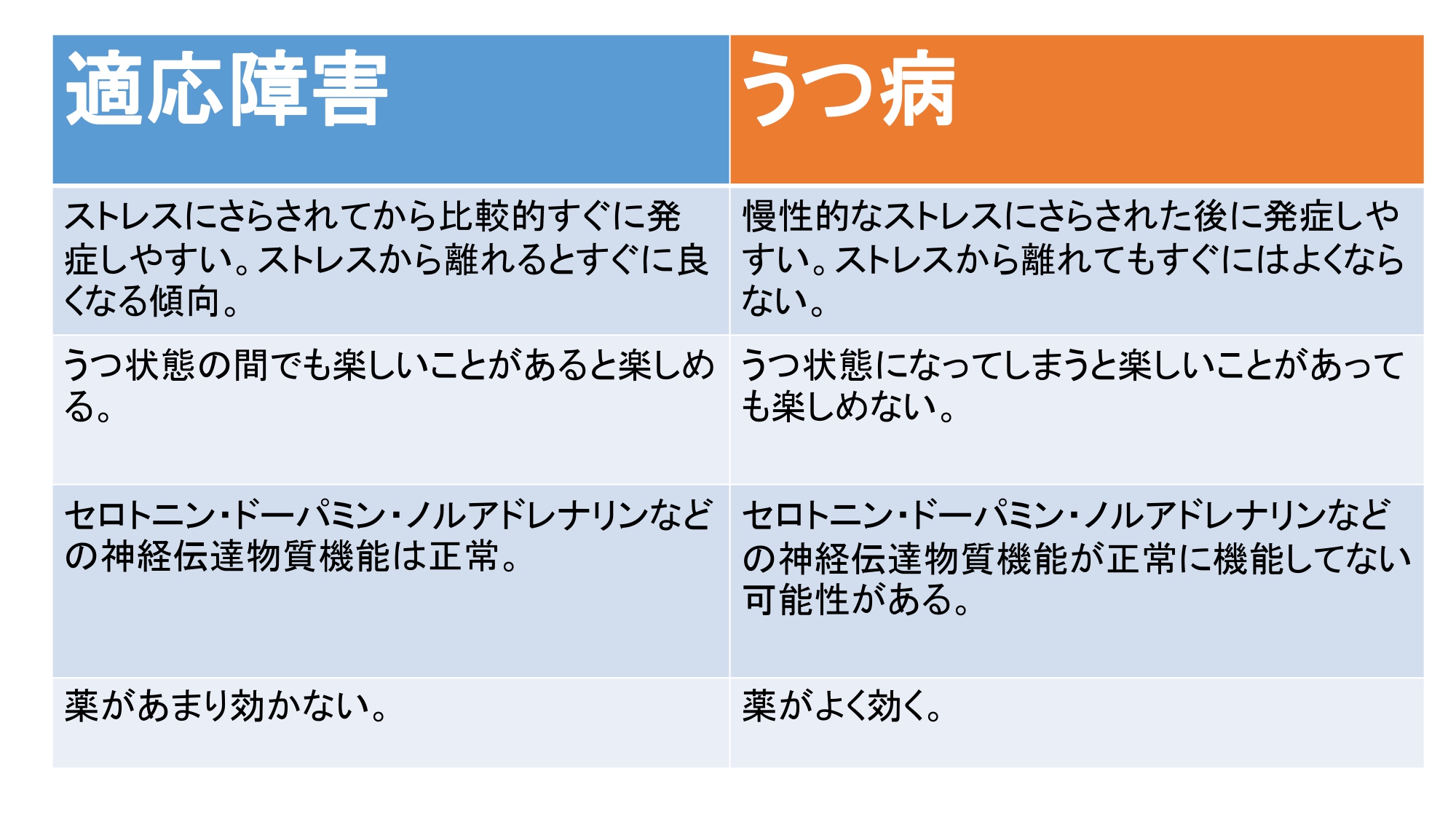

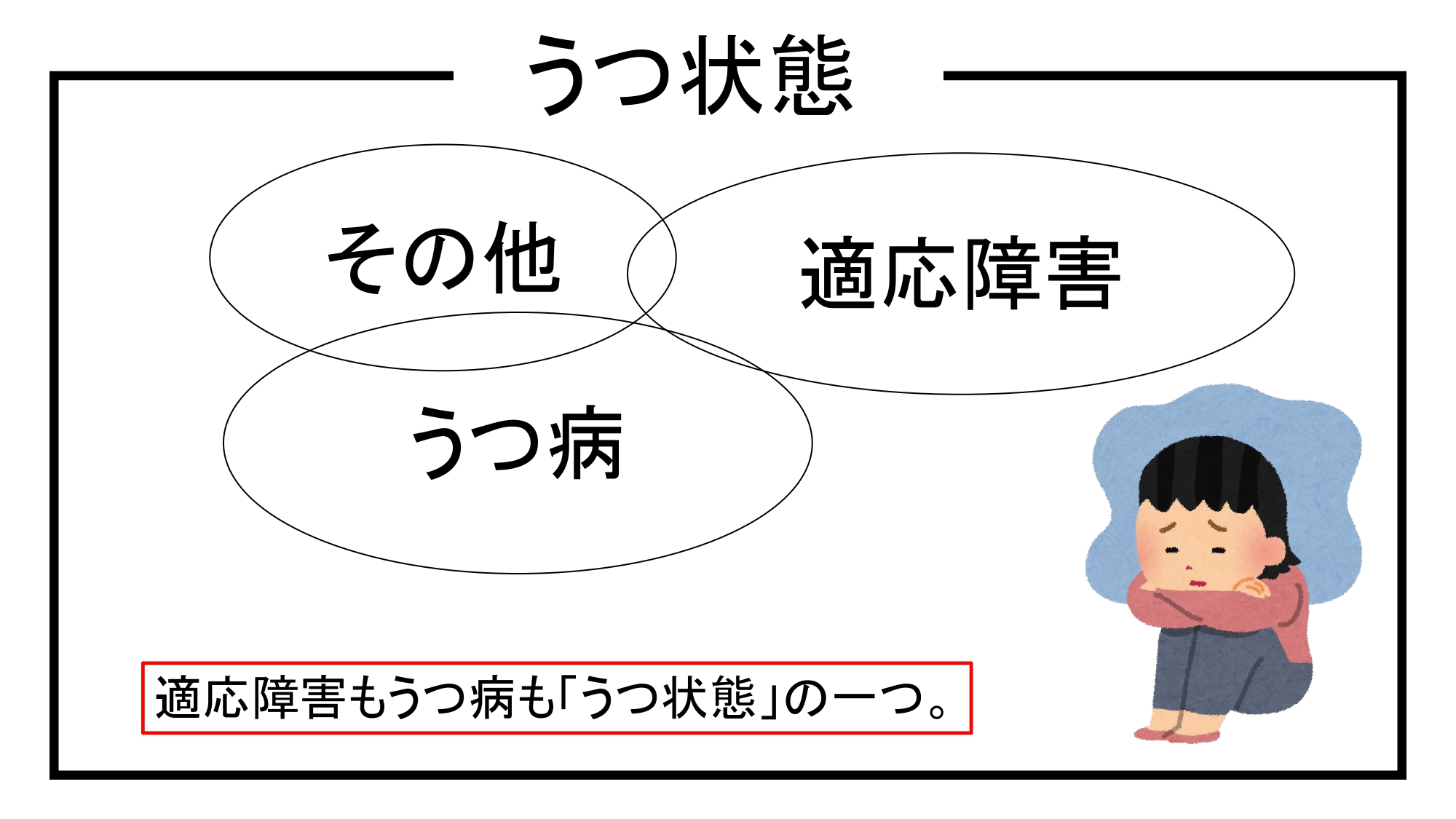

適応障害は短期的であり、「ストレスにさらされてから比較的すぐに発症しやすい・ストレスから離れるとすぐに良くなる傾向」、「うつ状態の間でも楽しいことがあれば楽しめる」、「セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリンなどの神経伝達物質は正常のため薬が効きづらい」、などの特徴があります。以下にわかりやすくまとめました。また「うつ状態」というのはこれらの症状の総称です。

3,適応障害の症状

精神面では、抑うつ気分、不安、怒り、焦りや緊張などの症状が出やすいです。行動面では、暴飲暴食、無断欠席、無謀運転や暴言など攻撃的な行動がでることもあります。不安が強く緊張が高まると、身体にもいわゆる自律神経失調症のような症状も出ます。めまい・耳鳴り・胃腸の不調・首肩のコリ・腰痛・頭痛・吐き気・微熱・疲れが取れない・不安感が続く・動悸がする・・・などです。

4,どんな検査をしてどんな治療をする?

診断基準があるため適応障害か?うつ病か?の判断は自分ではせずにまずは診療内科の医師など専門家を頼りましょう。ICD-10の診断基準では「通常生活の変化やストレス性の出来事が生じて上記のような症状が1カ月以内にあり、ストレスが終結してから6カ月以上症状が持続することはない」とされます。ストレスが慢性的に存在する場合は症状も慢性化するため注意が必要です。診断では、ほかの病気が除外される必要があり、統合失調症、うつ病などの気分障害や不安障害などの診断基準を満たす場合はこちらの診断が優先されます。有病率は、ヨーロッパでの報告で人口の1%といわれていますが適応障害と診断されても、5年後には40%以上の人がうつ病などの診断名に変更されています。その後の重篤な病気の前段階の可能性もあるため注意が必要です。

治療はまずはストレスから距離を置くことが最優先となります。薬物療法は補助的に、対処療法的に行われます。認知行動療法なども有効ですが時間もかかるため少しハードルが高いかもしれません。休息は大事ですが気分転換と称して極端に楽しいことをしようとしたりまたお酒に手を伸ばすことは避けた方が無難でしょう。医師とよく相談をしながら治療方針を決めていくのが良いでしょう。

5,適応障害と鍼灸治療

前述のとおりまずは病院での診察を受けましょう。職場を休むことになる場合は医師の診断書が必要な場合も出てきます。*弊所では心療内科もご紹介できますが、心療内科に行くのがなんとなく抵抗がある場合は漢方内科などもご紹介しています。ほとんどの場合で鍼灸施術と併用可能です。鍼灸治療は「緊張緩和」などを目的に補助的に行います。(上記写真のように頭や眼の周りに鍼を刺すこともございます。)その結果、ストレスに対して強くなったり休息に向かうことで回復が早まることも多いです。お困りの方はまずはご相談ください。詳しくはこちら 初回料金:7150円 2回目以降:6600円 *継続通院する方はプリペイド優待もございます。