頭痛(片頭痛・緊張型混合タイプ)の改善に関して。田無北口鍼灸院の施術・30代女性の改善例。

症状と改善例についてまとめていきます。・・・全員が同じように改善するわけではないと思いますが参考になれば幸いです。*プライバシーに配慮するため個人情報等、多少脚色してあります。以下は頭痛の症状が改善した例です。頭痛に悩む方は多いです。男性よりも女性が多い傾向にありますが弊所では相談に訪れる方の男女比は半々くらいの割合です。

お名前

中山恵子さま(仮名)

年齢

31歳(施術当時)

主な訴え

首の疼痛・肩こり・特に左。肩甲骨の痛み。締め付けられるような頭痛。脈を打つ頭痛もある(ご本人談)

施術開始時期

平成27年06月25日

改善時期

平成27年07月31日(週に1度程度。全6回の施術。)

経過・状況など

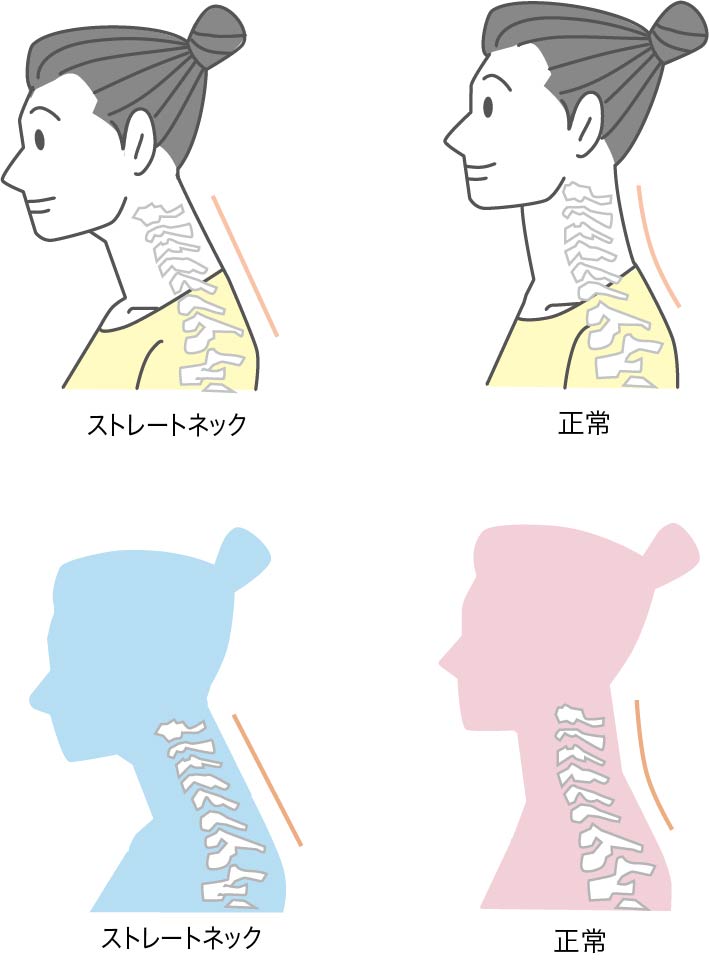

デスクワーク。座っている時間が長い。細かいマウス作業も多い。台風の時や雨の日など天候で体調が悪化することがある。元々肩こりなど感じていた。(ご本人談)

(1)思い当たる原因

特になし。(ご本人談)

(2)弊所での施術・見解

まずは状態把握。肩甲骨周辺が硬くなっている。痛みもあり。そこを改善するために鍼やお灸、関節運動などを行う。漢方内科も併用することを提案した。

(3)経過・施術など

第一回 平成27年6月25日

猫背気味。肩こり症状もあり。 鍼灸、吸玉などで緊張を和らげる。体型のバランスも調整する。

第二回 平成27年7月01日

前回に引き続き緊張を取るための施術。関節運動も行った。偏頭痛症状に対してはアイシングも行う。

第三回 平成27年07月09日

改善傾向。リラックスできている。

第四回 平成27年7月15日

改善傾向。引き続き施術を受けたい。

第五・六回 平成27年7月25.31日

大分良くなっている。自宅でも肩甲骨を動かすよう指導。改善してきたので月に1回のメンテナンス施術に切り替える。

(4)総括

頭痛症状は緊張型・片頭痛型と混在している方が多いです。どちらか片方にはっきりと出るということはあまりなく緊張型であり偏頭痛も持っているのです。偏頭痛は冷やすと楽になり緊張型頭痛は温めると楽になるので矛盾した状態といえます。鍼を使いながら緊張そのものを和らげていくと少しづつ痛みを緩和できます。場合によってはアイシングも行いますし温めることも行います。矛盾した状態の身体のバランスを取るための施術を行います。

(5)ご本人のコメント

首肩のコリ、頭痛がひどく身体が痛くて常に元気がない状態だった。休日はどこにも行きたくない。1度の施術でもかなり軽くなります。身体がゆるむのも感じました。調子が上がったり落ちたりすることもありますが動けなくなったり辛すぎて落ち込むことが一切なくなりました。何か体調の不調が起きた時にすぐに相談でき駆け込める場所があるのも心強いです。

参考までに以下動画もどうぞ。病院も併用したほうがいい場合などは弊所からクリニックをご紹介したりもできます。

自分がぐるぐるしたり周りがぐるぐるするなど感じられます。特徴としては以下のことがあげられます。耳の中の平衡器官に急激な変化が生じた時に起こりやすいといわれ耳鳴りを伴うことが多いです。以下のような疾患があります。

自分がぐるぐるしたり周りがぐるぐるするなど感じられます。特徴としては以下のことがあげられます。耳の中の平衡器官に急激な変化が生じた時に起こりやすいといわれ耳鳴りを伴うことが多いです。以下のような疾患があります。